Lange Gasse 9 in Quedlinburg Lange Gasse 9 in Quedlinburg: Archäologen legen Teil der Stadtmauer frei

Quedlinburg - „Wir haben den Beweis“, freut sich Archäologe Robert Brosch. Bei einer Grabung auf dem Grundstück Lange Gasse 9 in Quedlinburg ist ein Teil der Stadtmauer des ehemaligen Westendorfs, das direkt zum Stiftsberg gehörte, freigelegt worden. „Bisher war trotz vorhandener Mauerreste auch von Fachleuten bezweifelt worden, dass es eine Mauer um das Westendorf gegeben hat“, weiß Robert Brosch. Die im Pflaster der Carl-Ritter-Straße nach einer Grabung belassenen Mauerreste seien eher als spätere Einfriedungen angesehen worden.

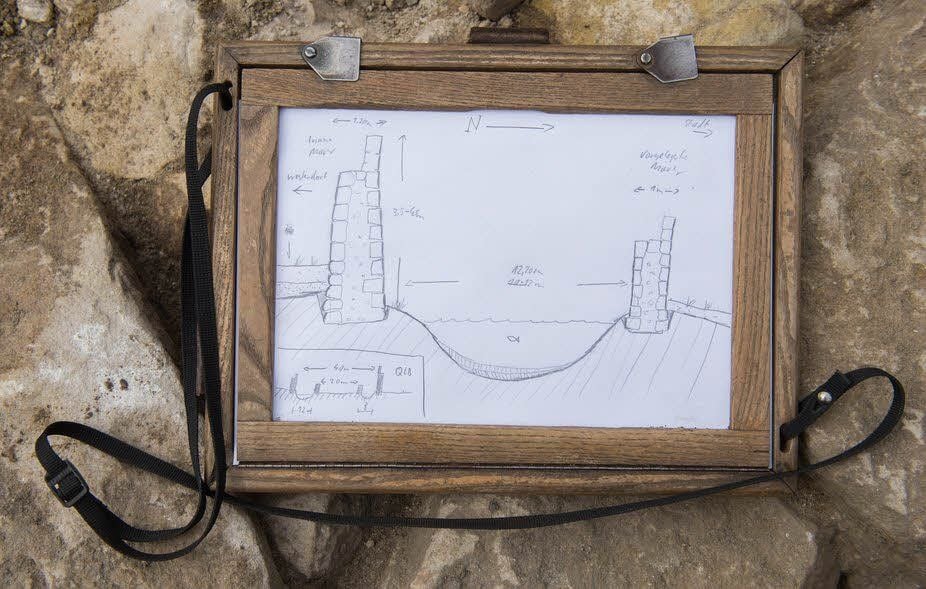

„Die Mächtigkeit der jetzt vorgefundenen Mauer und die Breite des Grabens bis zur zweiten Mauer im Westendorfbereich weisen eindeutig auf eine stärkere Befestigung hin“, betont Robert Brosch von der Kreisarchäologie. Innerhalb einer Woche untersuchte er gemeinsam mit Grabungshelfern einen Teil der Langen Gasse 9, der direkt an die Carl-Ritter-Straße grenzt. Dort entsteht der einzige Neubau auf dem Gesamtareal, wo eine Investorengruppe Mehrgenerationenwohnungen errichten lässt. Bevor die Grundplatte gegossen wird, hatten die Archäologen die gesetzlich festgeschriebene Möglichkeit, diesen Bereich zu untersuchen.

Für die Grabungen war den Altertumsforschern eine Woche Zeit eingeräumt worden. Zunächst zeichneten sich kaum neue Erkenntnisse ab. Robert Brosch war anfangs eher skeptisch. Doch bei weiteren Baggerarbeiten wurde eine Schicht entdeckt, die auf Mauerreste schließen ließ. Bei der Freilegung von etwa zehn Metern kam eine umfängliche Mauer zum Vorschein, die über einen Meter im Erdreich gegründet war. Bei einer Breite von ebenfalls über einem Meter kann nach Auskunft des Archäologen „von einer Mauerhöhe von 3,50 bis vier Meter ausgegangen werden“.

Aus Ton oder Glas

Grabungsfunde aus Ton oder Glas lassen auf eine Entstehung der Mauer im 12. Jahrhundert schließen. Die Altstadtmauer wurde 1179 erstmals erwähnt. „Die Mauer des Westendorfs dürfte bis ins 16. Jahrhundert, also rund 400 Jahre, bestanden haben“, meint der Archäologe nach Sichtung der Funde. Nachdem die Mauer nicht mehr benötigt wurde, sei sie in den Graben gestürzt worden, der sich bis zu einer zweiten Befestigung hinzog. Der Bereich wurde dann mit Erdreich aufgefüllt. Der Kronenabbruch konnte durch die Archäologen ebenfalls dokumentiert werden.

Zugleich erhielten die Archäologen Hinweise auf eine frühe Besiedlung des heutigen Schlossberges. Funde und Schichten im Boden weisen auf die Spätbronzezeit, Ende des zweiten Jahrtausend vor Christus, hin. Neben Scherben aus verschiedenen Epochen kam auch ein vollständig erhaltenes kleines Kännchen, vielleicht zu Aufbewahrung von Öl, zum Vorschein. „Gänzlich erhaltene Gefäße stellen eine Besonderheit dar, sind selten, wie der Archäologe erklärte.

Als unspektakulär erwies sich ein freigelegter Brunnen ganz am Rand des Areals, direkt neben der Grundstücksmauer zur Carl-Ritter-Straße hin. Der Brunnen stammt nach Meinung von Robert Brosch aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Die Sandsteine gehören nicht zum Abbruch der Westendorfmauer, da sie sich zu der Zeit bereits im Erdreich verborgen befanden. „Mit dem Fortgang der Bauarbeiten werden die Steine der Westendorfmauer abgetragen und eingelagert“, erklärt Robert Broch. Auf der Untersuchungsfläche werde das Erdreich befestigt und dann die Bodenplatte für die Bebauung gegossen.