Hilfe bei Tinitus Hilfe bei Tinitus: Pop für den kleinen Mann im Ohr

Quedlinburg/Jena - Es begann an einem Abend im Juni 2015 in einem Afrika-Urlaub. „Hört ihr, wie laut die Grillen zirpen?“, fragte ich nach dem Abendessen meine Kinder. Sie sahen mich verständnislos an. Denn sie hörten keine Grillen. Es war still. Damals habe ich ihn kennengelernt. Guten Abend, Herr Tinnitus.

Vier Jahre später sitze ich mit meinem mittlerweile alten Bekannten Tinnitus in einem fensterlosen Raum im Biomagnetischen Zentrum des Universitätsklinikums Jena. An meinem Kopf sind sechs Elektroden befestigt, zusätzlich fließt Strom durch mein Gehirn. Ich höre dabei zuvor selbst ausgewählte Musik aus klobigen Sennheiser-Kopfhörern. Herbert Grönemeyer, Midnight Oil und Coldplay sollen gegen das lästige Piepen helfen. Um zu verstehen, was hier passiert, muss man sich etwas genauer anschauen, was hinter dem Ohrgeräusch steckt.

Es gibt keine Medikamente gegen Tinitus

„Tinnitus“ ist der lateinische Begriff für „Klingeln“. Das Geräusch, das man bei einem Tinnitus wahrnimmt, ist aber meist - wie bei mir - ein Pfeifen. Der akute Tinnitus, der etwa nach dem Zünden eines Knallers zu Silvester oder nach einem Metallica-Konzert auftaucht, verschwindet nach Angaben der Deutschen Tinnitus-Liga bei rund 80 Prozent der Betroffenen nach ein paar Stunden wieder vollständig - mit oder ohne Behandlung. Medikamente gegen das Leiden gibt es nicht.

Es ist nicht sicher geklärt, woher der Tinnitus kommt. Die meisten HNO-Experten glauben, dass das lästige Geräusch dann entsteht, wenn das Hörvermögen in bestimmten Tonhöhen verringert ist, das Hörzentrum im Gehirn in diesen Frequenzen also keine Signale bekommt - und dann von sich aus Rabatz macht. Tinnitus könnte also eine Art Phantomgeräusch sein und ähnlich entstehen wie die Phantomschmerzen nach einer Amputation. Die gute Nachricht ist: Tinnitus ist nur sehr selten Symptom einer ernsthaften Krankheit.

Am Universitätsklinikum Münster wurde ein Verfahren entwickelt, das den Tinnitus leiser und weniger belastend machen soll - mit Hilfe von Musik. In einer Studie haben die Münsteraner Forscher um Christo Pantev bereits 2009 nachgewiesen, dass speziell bearbeitete Musik bei chronischen Ohrgeräuschen wirksam ist - zumindest bei Probanden, deren Tinnitus „tonal“ ist - also wie ein Pfeifen und Piepen klingt.

Aktuelle Tinitus-Studie an der Uni Jena

Zudem darf der Hörverlust nicht zu stark sein. „Uns interessiert jetzt, wie die Behandlung mit Musik das neuronale Netzwerk im Gehirn beeinflusst“, sagt Christian Dobel der MZ. Der Professor für Experimentelle HNO-Wissenschaft an der Uni Jena leitet eine aktuelle Studie und arbeitet dabei mit den Münsteraner Kollegen um Christo Pantev zusammen.

Damit Musik das Piepen leiser werden lässt, wird aus ihr die Tinnitusfrequenz herausgefiltert - damit sollen beim Hören die angrenzenden Regionen im Hörzentrum angeregt werden. Werden sie aktiv, bremsen sie gleichzeitig ihre Nachbar-Neuronen in deren Aktivität - „laterale Hemmung“ wird dieser Prozess genannt.

Er dient beim Hören oder Sehen der Kontrastverstärkung und würde nach Pantevs Theorie dazu führen, dass auf den einzelnen Probanden maßgeschneiderte Musik auch den Tinnitus leiser werden lässt.

Erwartungsgemäß funktioniert das Gehirn aber doch etwas komplizierter. „Es gibt eine Interaktion zwischen sensorischem und emotionalem System, die wir nur sehr schlecht verstehen“, sagt Dobel. Die Frage ist: Was passiert im Hirn, wenn es dauernd pfeift? Tinnitus geht gelegentlich mit Depressionen und Angststörungen einher. Ruft er sie hervor, oder ist das Ohrgeräusch eine Ausprägung der psychischen Krankheit? Und warum verschwindet bei vielen Betroffenen der Tinnitus wieder ganz von allein? „Wir wissen nicht, wie der Körper das ausschaltet“, sagt Daniela Ivanšić, die Leiterin des Tinnituszentrums der Uniklinik Jena.

Riesige weiße Trockenhaube

Die aktuelle Studie soll helfen, die Vorgänge im Gehirn besser zu verstehen. Und ich bin ein Teil davon. Nachdem meine Tinnitusfrequenz langwierig bestimmt worden ist, kleben zwei Schwestern im Biomagnetischen Zentrum Elektroden an meine Stirn und den Rippenbogen und vermessen elektronisch meinen Kopf. Vor dem Musikhören wird die magnetische Aktivität in meinem Gehirn mit einem Magnetenzephalographen (MEG) gecheckt. Das millionenteure Gerät liegt, abgeschirmt von einer mächtigen Tür, wie eine riesige weiße Trockenhaube in einem separaten Raum. Ich lege mich auf eine Pritsche, bekomme noch zwei Ohrenstöpsel, durch die Töne übertragen werden, verpasst und rutsche mit dem Kopf in den MEG hinein.

Hier liege ich nun und versuche, nicht einzuschlafen, indem ich mich auf eine riesige Wolke über Saudi-Arabien konzentriere. Sie ist auf einem Plakat an der Decke, das die Erde vom Weltall aus zeigt, zu sehen. Vielleicht eine Viertelstunde lang höre ich immer wieder zwei Töne - einer klingt wie das Freizeichen beim Telefon, der zweite ist ein hässliches Pfeifen. „Tut! Piep! Tut! Piep!“ Die Wolke über der arabischen Halbinsel verschwimmt, aber ich darf die Augen nicht schließen, nicht einschlafen, mich nicht bewegen - das würde die Messwerte verfälschen. Nach etwa 150 Tönen ist es geschafft. Ich bin wach geblieben.

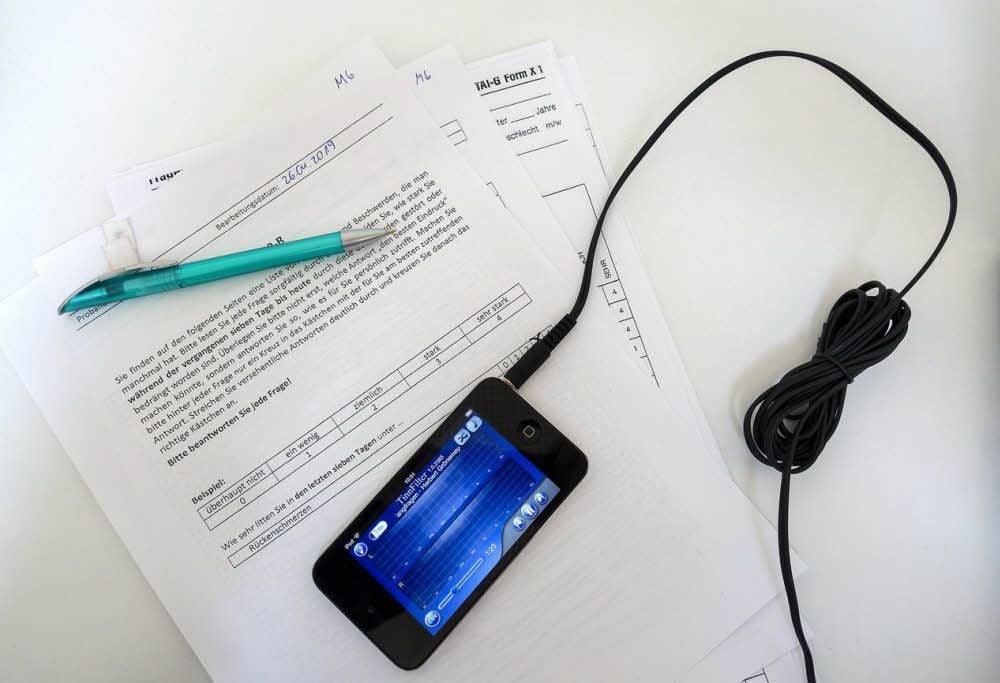

Dann geht es nach nebenan. Musik hören! Doch so toll ist das nicht. Die bearbeiteten Titel knarksen, sind teilweise kaum wiederzuerkennen. Studienleiter Dobel sagt später, dass der iPod möglicherweise defekt gewesen sei. Am besten funktioniert noch Annett Louisan. Ich muss beim Musikhören stapelweise Fragebögen zu meinem Tinnitus und meiner geistigen Verfassung beantworten - am letzten Studientag warten sie dann noch einmal auf mich.

Strom durch den Kopf

Nach zweieinhalb Stunden kommt die griechische Doktorandin von der Uni Münster und bindet mir unter das Kinn und vor die Stirn jeweils einen feuchten roten Schwamm. Dann schaltet sie ein kleines graues Gerät ein.

Mir ist ein bisschen unwohl, denn nun fließen etwa zwei Milliampere Gleichstrom durch mein Gehirn. Transkranielle Gleichstromstimulation nennt man das Verfahren. „Das ist eine sehr sichere Methode“, beruhigt mich Dobel. Das zeige eine Vielzahl von Studien, und auch die Ethikkommission habe das Prozedere begutachtet und für unbedenklich erklärt. Unter den Schwämmen kribbelt es, und im Mund entsteht ein metallischer Geschmack - als würde ich meine Zunge an eine Flachbatterie halten. Der Strom soll die Erregbarkeit meiner Hirnzellen erhöhen, während ich Musik höre. Studien haben gezeigt, dass Probanden, deren Hirn mit Gleichstrom gekitzelt wird, schneller lernen. Was der Strom bei musikhörenden Tinnituspatienten bringt, soll die Studie herausfinden. Deswegen gehe ich danach noch einmal in den MEG.

Noch bis zum April 2020 läuft die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte Studie - jene dreitägige Variante mit drei Stunden Musik am Tag und etwa 30 Teilnehmern sowie eine Langzeitstudie, die ein Jahr dauert, währenddessen die 60 bis 80 Probanden täglich zuhause ein bis zwei Stunden ihre Musik hören. Bis Ende 2020 sollen die Daten ausgewertet sein, sagt Dobel. Und wann kann Musik den Tinnituspatienten helfen?

Bei wem hilft die Musik?

Seit einiger Zeit gibt es bereits die App „Tinnitracks“, die sich auf die Münsteraner Forschung beruft, von der sich aber sowohl die Uni Münster als auch die Jenaer distanzieren. „Ein therapeutisches Verfahren kann es erst geben, wenn wir herausgefunden haben: Bei wem hilft die Musik? Im Moment fragen wir nur: Wirkt das Verfahren überhaupt?“, sagt Dobel. Und auch wenn all diese Fragen geklärt sein sollten, bleibt das Problem der Umsetzung: Die Tinnitus-App, sagt Dobel, müsse so programmiert werden, dass sie auf jedem Smartphone mit iOS oder Android läuft und im Idealfall auch Streamingdienste wie Apple Music oder Spotify unterstützt – eine vertrackte Aufgabe für einen Programmierer.

Ich habe meinen Tinnitus mittlerweile gut im Griff. Stunden- oder gar tagelang höre ich ihn nicht mehr. Dabei hat mir auch eine Behandlung im Tinnituszentrum Jena vor zwei Jahren geholfen, bei der die Patienten über den Tinnitus aufgeklärt werden und Techniken erlernen, die es ermöglichen, trotz des Ohrgeräuschs ein normales Leben zu führen.

Die Teilnahme an der Studie hat meinen Tinnitus dagegen nicht verändert. Das kann vieles bedeuten: Der iPod war kaputt, das Verfahren funktioniert (bei mir) nicht - oder ich war Teil der Kontrollgruppe (siehe Info-Box) und habe neun Stunden lang Placebo-Musik gehört. (mz)