Stadtteil Passendorf Stadtteil Passendorf: Das alte Schmugglerdorf von Halle

Halle (Saale) - Gibt es Passendorf überhaupt noch? Diese Frage ist mit „Ja“ und ebenso mit „Nein“ zu beantworten. Einer, der sich in und mit Passendorf auskennt und kompetent Auskunft nicht nur auf die eingangs gestellte Frage geben kann, ist Erwin Bartsch. Wie kein Zweiter hat sich der promovierte Philosoph in seiner Freizeit mit dem Dorf beschäftigt, in dem er zwar nie gewohnt hat, in dem er sich aber bis heute zu Hause fühlt.

Das Dorf lag einst vor den Toren der Stadt. 1950 wird es nach Halle eingemeindet und gehört zum Stadtteil Halle-West, bis der Bau Neustadts seine Zerstörung einleitet.

Bartsch, für „Die Linke“ im Stadtrat aktiv, wohnt in Halle-Neustadt, nur ein paar Straßen entfernt von Passendorf, von dem nur noch wenig übriggeblieben ist: Neben dem Passendorfer Schlösschen, das zum Rittergut gehört, eigentlich nur noch die Kirche und ein paar Häuser. 1990 hat der heute pensionierte Dozent der halleschen Universität mit Gleichgesinnten den Heimatbund Passendorf gegründet - zur Rettung der allerletzten Reste des Dorfes, das mit der Grundsteinlegung Halle-Neustadts 1964 der geplanten Chemiearbeiterstadt zum Opfer gefallen ist.

Passendorf: Begehrtes Ausflugsziel hallescher Bürger

Damit ging die spannende, wechselvolle Geschichte eines Dorfes zu Ende, das um 1700 ein begehrtes Ausflugsziel hallescher Bürger, vielmehr aber noch der Studentenschaft von Halle war. Passendorf hat zu dieser Zeit nämlich gleich mehrere Gasthäuser vorzuweisen - eine Zeit lang sogar fünf auf einmal. „Heute gibt’s da nur noch grüne Wiese“, so Bartsch, der auf einem Spaziergang durch die Überreste des alten Dorfes auf Bäume und Rasenflächen vor der Kulisse Neustädter Wohnblöcke zeigt. Schwer vorstellbar, dass dort einst Kneipen und Lokale standen und die Menschen in Scharen nach Passendorf gezogen sind.

Und doch genießen hier Studenten der 1694 in Halle gegründeten Universität ihr frohes Studentenleben. Warum gerade hier? „Halle war damals preußisch und vieles verboten“, erzählt Bartsch als Kenner der Geschichte. Also ziehen vor über 300 Jahren die Studiosi aus der Stadt in die kursächsischen Dörfer der Umgebung - und damit auch nach Passendorf. Man vergnügt sich bei Tanz und Spiel, trinkt das Merseburger Bitterbier zollfrei und schmuggelt begehrte sächsische Waren ins preußische Halle.

„Ja, Passendorf war seinerzeit ein echtes Schmugglerdorf“

„Ja, Passendorf war seinerzeit ein echtes Schmugglerdorf“, weiß Erwin Bartsch aus der Beschäftigung mit der langen Geschichte des Ortes. Jahre später, 1723, hält sich sogar Christian Wolff, Mathematiker, Philosoph und bedeutender Vertreter der Frühaufklärung, nach seiner Vertreibung von der Universität Halle kurzzeitig in Passendorf auf. Nach Passendorf kommen aber auch die in Preußen verbotenen und verfolgten Studentenverbindungen, um ungestört ihre Versammlungen abzuhalten.

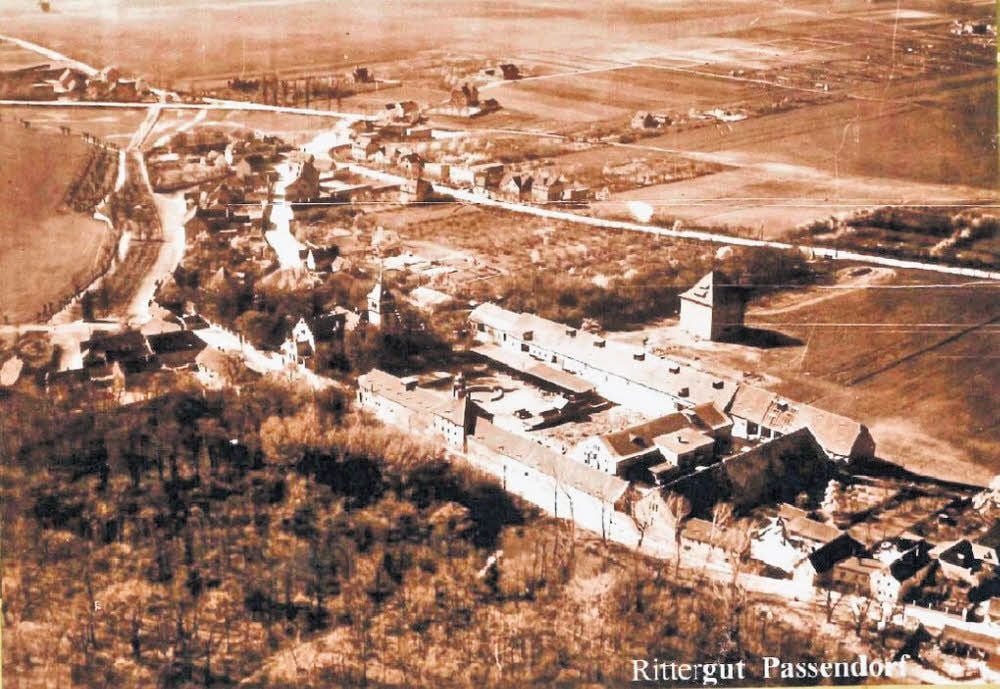

Doch Passendorfs Geschichte beginnt natürlich nicht erst vor 300 Jahren. Schon 1091 wurde der Ort als „Bastendorf“ in einer Schenkungsurkunde des Bischofs Werner von Merseburg erstmals urkundlich erwähnt. Der Deutsche Orden verfügte im Jahre 1244 in der Passendorfer Flur über einigen Landbesitz, der sich beständig vergrößerte. Ein vom Deutschen Orden eingerichteter Wirtschaftshof auf dem Gelände des späteren und heute noch existierenden Rittergutes wird um 1291 als „Mönchehof“ bezeichnet.

Passendorf: Freier Rittersitz mit hoher und niederer Gerichtsbarkeit

Mit dem Verkauf des Landbesitzes an das Kloster Neuwerk zu Halle im Jahre 1510 kommt nun auch Kardinal Albrecht von Brandenburg ins Spiel. Der Erzbischof von Magdeburg und Mainz löst nämlich 20 Jahre später das Kloster Neuwerk auf und übereignet dessen sämtliche Güter dem Neuen Stift zu Halle. Schon ein Jahr danach - nämlich 1531, lässt sich ein gewisser Christoph von Kruschwitz, genannt Türck und Doktor beider Rechte, als Erbvogt des Neuen Stifts zu Halle eine wüste Hofstätte, eine wüste Schäferei samt dazugehöriger Schaftrift sowie Acker- und Wiesenland für einen Erbzins von dreieinhalb Gulden jährlich übereignen.

Immerhin ist Türck Kanzler des Kardinals - damit ist die Übereignung besiegelt. In den Jahren danach wird an dieser Stelle - nämlich am einstigen „Mönchehof“ - ein freier Rittersitz mit hoher und niederer Gerichtsbarkeit errichtet.

Eigentum von Angehörigen und Nachkommen

Im Jahre 1547 stirbt Türck, und ein Verwandter, Dr. Caspar Barth, erbt das Rittergut Passendorf. Viele Besitzer hat das Anwesen in Laufe der Zeit: Erst sind es die Erben Barths, dann heiratet der Kurfürstlich Brandenburgische Hofrat und Schöffe zu Halle Paul Goldstein im Jahre 1559 die Tochter des verstorbenen Caspar Barth, Catharina. Zunächst gelangt 1607 die Pfarrei in den Besitz eines der vier Söhne aus der Ehe Paul Goldsteins mit der Barth-Tochter: Joachim Goldstein.

Ein Lehnbrief des Administrators des Erzstifts Magdeburg, Christian Wilhelm von Brandenburg, bestätigt diesem wenig später, im Jahre 1615, den Besitz des Guts Passendorf, das noch bis 1761 Eigentum von Angehörigen und Nachkommen der weit verzweigten Familie Goldsteins bleibt. Unter der Passendorfer Kirche, die 1720 an Stelle einer älteren gebaut wird, befindet sich heute noch die Familiengruft derer von Goldstein.

Gebäude müssen dem Neubauprojekt Halle-Neustadt weichen

Der letzte Vertreter, Carl Gottlob von Goldstein, verkauft 1761 das elf Jahre zuvor erworbene Rittergut an den Landjägermeister Rudolph von Boeltzig - unter einer Bedingung: Dessen Sohn, Carl Wilhelm, muss den Namen Goldstein weiterführen. Der Grund für die Namens-Adoption ist einfach: Boeltzig ist kinderlos.

Etwa um die gleiche Zeit wird unweit der Kirche, die mit dem Rittergut und Schloss bis heute das Zentrum des kleinen Dorfes bildet, eine Schule errichtet, der später weitere folgen. Die letzte, Anfang des 20. Jahrhunderts erbaute, steht am Zollrain, bevor sie wie viele andere Gebäude dem Neubauprojekt Halle-Neustadt weichen muss.

Rittergut war von Anfang an Dreh- und Angelpunkt in Passendorf

Doch zurück ins 18. Jahrhundert. Um 1753 leben in Passendorf außer der Familie des Gutsherren und deren Personal etwa 25 Hof- und Hausbesitzer und elf zur Gutsherrschaft gehörige „Berghäusler“ mit ihren Familien. Rund 50 Jahre später, um 1808, geht das Gut an die Familie Frantz, 40 Jahre später an Friedrich Wilhelm Wendenburg, und 1889 erwirbt als letzter Privatbesitzer Familie Otto das Anwesen.

„Das Rittergut war von Anfang an Dreh- und Angelpunkt des Dorfes, das sich sozusagen um das Gut herum entwickelt hat“, so Bartsch, der zu ganz Passendorf, vor allem aber zum dazugehörigen Schlösschen jede Menge Literatur gesammelt und auch selbst verfasst hat. Passendorf sei praktisch nicht denkbar ohne das alte Rittergut, das nach 1945 einen Tiefpunkt in seiner langen Geschichte erreicht hat: Nach dem Krieg in Volkseigentum überführt, später Volkseigenes Gut, wird es nach der Wende dem Verfall und Zerstörung preisgegeben.

Zwischenzeitlich - zu DDR-Zeiten - ist das ehemalige Gutshaus, das zum Rittergut gehörende Schlösschen, viele Jahre Heimstatt für Kulturschaffende aller Sparten. „Im Schlösschen hatten bis Anfang der 90er eine Außenstelle des Konservatoriums, Arbeitsgruppen des Kulturbundes, Biergarten und Restaurant und sogar eine Nachtbar ihr Domizil“, erinnert sich Bartsch an glückliche Zeiten im Schlösschen, das damals Klubhaus „Johannes R. Becher“ heißt. Die Stadt habe es nach der Wende loswerden wollen, schon 1993 wurde es zum Verkauf angeboten. „Wir haben als Verein viele Jahre lang versucht, das Schlösschen zu retten“, sagt Bartsch.

2008 bekommt das Gutshaus samt Anwesen durch Verkauf einen neuen Besitzer. Der Ukrainer Igor Sikan macht daraus ein Schmuckstück, in dem es sich wohnen lässt. Doch ohne den Passen-dorfer Heimatbund würde es das alte Rittergut heute nicht mehr geben - das steht fest. (mz)