Fund bei Niedrigwasser Zufallsfund bei Niedrigwasser: Bewegende Geschichte der Fachwerkfragmente an Elbe und Mulde bei Dessau-Roßlau

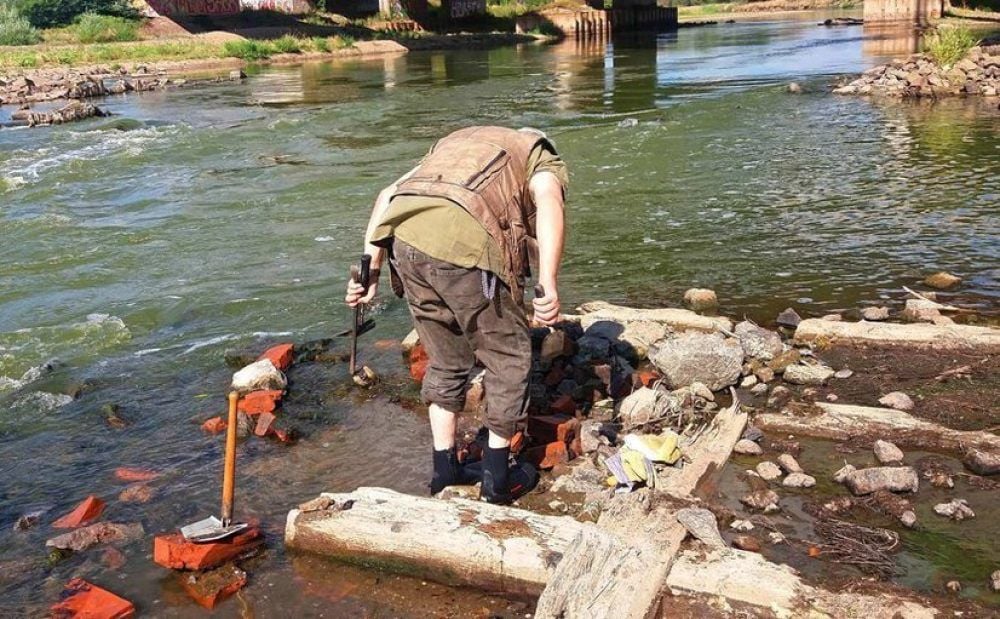

Dessau - Das Niedrigwasser an Mulde und Elbe im vergangenen Jahr hatte Wilfried Pfeffers Spürsinn geweckt. Als der heute 69-Jährige in der Nähe der Mündung von Elbe und Mulde auf Fachwerkfragmente gestoßen war, stand der Dessauer vor einem Rätsel. Handelt es sich womöglich um Reste eines alten Torhauses?

Oder sind das Teile einer Brückengründung, wie der Archäologe Mathias Pytlik und auch der Roßlauer Rainer Augustin annehmen? Durch den Fund hat sich Pfeffer jedenfalls mehr mit der Historie der Brücken zwischen Dessau und Roßlau beschäftigt. Und er stellt fest: „Solch große Geschichte hätte ich nicht vermutet.“

Stiller Zusammenfluss zwischen Mulde und Elbe

Durch die heutige Doppelstadt Dessau-Roßlau fließen nicht nur die Ströme Elbe und Mulde, sondern es ziehen sich hier auch die grünen Auen durch das Stadtgebiet, die Bestandteil des Biosphärenreservats Mittlere Elbe sind. Die Funktion dieser Auen wird hierbei auch durch die zahlreichen Flutbrücken sicher gestellt, erzählt er. Doch was ihn stört: „Die Mulde fließt hier unbemerkt in die Elbe. Muss das eigentlich so sein?“ Und er fragt: Wäre hier nicht eine Tafel an der Bundesstraße 184 mit dem Hinweis angebracht, dass man sich im anhaltischen Zweistromland befindet?

Diese Flussmündung, so hat er recherchiert, würdigte das Dessauer Fürstenhaus mit dem Bau der von Erdmannsdorff entworfenen und am Lustgarten errichteten Pavillons Elbe und Mulde. „Diese imposanten Gebäude waren mit klassizistischen Reliefs geschmückt, die auf Felsen liegende Flussgötter und jugendlichen Nymphen mit Wasserurnen und Centauren in verschiedenen Beschäftigungen darstellten.“

Geschichte der Muldebrücken ist direkt mit der der EIbebrücke verbunden

Die Geschichte der Muldebrücken ist direkt mit der der EIbebrücke verbunden. So wurde die erste EIbebrücke im Jahre 1583 errichtet. „Mit einer Länge von 304 Metern, einer Breite von zehn Metern, acht Pfeilern und neun Jochen, einer Zugbrücke, einem Tor und einem Brückenhaus und beidseitigen Geländer, war es damals schon ein imposantes Bauwerk“, so Peffer. Der Bau der Brücke kostete 5 305 Taler und hatte sich bereits nach eineinhalb Jahren refinanziert.

Die dazu gehörige Muldebrücke wurde im Jahre 1584 fertig gestellt. Diese Brücke war gleicher Bauart und Funktion mit einer Länge von 122 Metern, einer Breite von 8,5 Metern und neun Jochen.

Diese beiden Strombrücken und die dazu gehörigen Flutbrücken sicherten den Fürstenhäusern Anhalt-Zerbst und Anhalt-Dessau respektable Einnahmen. „Aber auch im machtpolitischen Gerangel der Religionen und Obrigkeiten waren die Anhaltischen Brücken von besonderer strategischer Bedeutung. Sie wurden benutzt, besetzt und zerstört“, so Pfeffer. Die nächste Brücke stromabwärts befand sich im 65 Kilometer entfernten Magdeburg und stromaufwärts im 42 Kilometer entfernten sächsischen Wittenberg.

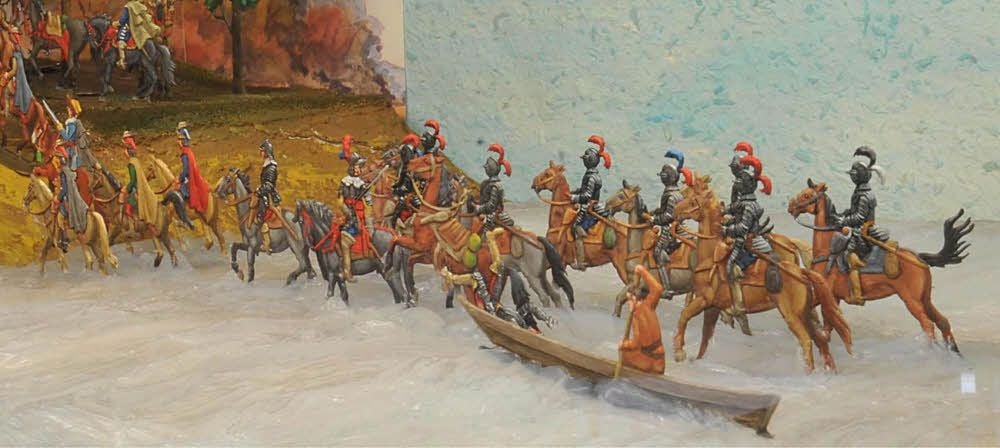

Am 25. April 1626 kam es an der Elbebrücke zu einer Schlacht

Der Dreißigjährige Krieg rückte das Fürstentum Anhalt, bedingt durch seine beiden Strombrücken über Elbe und Mulde, in den Fokus der Geschichte. Am 25. April 1626 kam es an der Elbebrücke zu einer Schlacht zwischen den protestantischen Truppen des Grafen Mansfeld und dem kaiserlichen Heer unter dem Befehl Wallensteins, die letzterer für sich entscheiden konnte. „In sechs Stunden verloren hier 7.000 Mann ihr Leben“, so Pfeffer. Am 20. Mai 1631, an dem Tag, als Magdeburg in Schutt und Asche gelegt wurde, wurde auf Befehls Tillys die Dessauer EIbebrücke in Brand gesteckt.

Die sich anschließende Muldebrücke wurde danach noch am 19. Januar 1632 von den Sachsen und 1642 von den kaiserlichen Truppen in Brand gesteckt. Das Land Anhalt brauchte danach 500 Jahre, um sich von dieser Apokalypse zu erholen. - „Warum haben wir das vergessen? Offensichtlich weil uns nichts mehr daran erinnert und die Zeugnisse dieser Zeit überbaut oder überwuchert wurden“, stellt Pfeffer fest. Er regt an, 2026, wenn sich das Ereignis der Schlacht an der Elbebrücke zum 400. Mal jährt, dies zu würdigen. „Haben wir nicht die Pflicht unseren Kindern und Nachfahren Mahnmale und Denkmale zu hinterlassen und Traditionen zu vermitteln?“

Laut Pfeffer befahren wir heute bereits die sechste und siebente Brückengeneration

Bei seiner Recherche von umfangreichem Bild- und Textdokumenten in Stadt- und Landesarchiven ist die Dominanz der Dessauer Brückenschlacht im Jahre 1626 unübersehbar, erzählt der Dessauer. „Mein ursprünglicher Anlass, das Fachwerk in der Mulde zu identifizieren, tritt dadurch in den Hintergrund. Egal ob es sich bei dem Fachwerk um Teile von Brückenkonstruktion oder Teile von Nebengebäuden handelt, es sind auf jeden Fall Elemente des Brückenbaues zwischen Dessau und Roßlau.“

Laut Pfeffer, „befahren wir heute bereits die sechste und siebente Brückengeneration. Durch die Kenntnis der Lage und Position der Pfahlgründungen vorangegangener Niedrigwasser der Elbe sind alle Elbequerungen exakt nachgewiesen.“ Alle Brückenschläge erfolgten dabei westlich, das heißt, stromabwärts von der letzten Brücke. Ausnahme ist die jetzige Stahlbalkenbrücke die stromaufwärts durch veränderte Trassenführung der B 184, gleichzeitig die Elbe bei Stromkilometer 257,65 und die Rosselmündung, überspannt.

„Wenn der Begriff Denkmal in seiner ursprünglichen Bedeutung verwendet wird, dann ist das Fachwerk in der Mulde ein Denkmal, weil es mich zum denken anregte.“ Die Schlacht an der Elbebrücke, die sich 2026 zum 400. Mal jährt, so Pfeffer, sei ein historisches Alleinstellungsmerkmal. „Es erlegt uns ein hohes Maß an Sorgfalt und Authentizität auf.“ Der Förderverein für das Militärhistorische Museum Anhalt habe hier entsprechend seiner Möglichkeiten bereits gute Vorarbeit geleistet, lobt Pfeffer. (mz)