Luftspektakel vor 200 Jahren Luftspektakel vor 200 Jahren: Im Dessauer Tiergarten steigt ein Ballon auf - mit einem Schaf

Dessau - Vor 200 Jahren, am 26. Juli 1818, erlebte die Dessauer Bürgerschaft Außergewöhnliches. Sie sah den ersten „bemannten“ Ballonaufstieg. Es war an einem Sonntag, als der „Mechanicus und Aerostat“ Johann Sendong einen Ballon mit einem Schaf im unten offenen Transportkorb im Dessauer Tiergarten an der Mulde aufsteigen ließ.

Tausende Dessauer wollten bei dem besonderen Ballonaufstieg dabei sein

Es muss ein sonniger Tag gewesen sein - tausende Bürger der Stadt und aus umliegenden Ortschaften zog es zu dem „Jahrmarktspektakel“ mit Seiltänzern und Akrobaten. Und mittendrin die Attraktion, dieses ungewöhnliche aeronautische Ereignis. Der Ballon war 36 Fuß hoch, rund 11,5 Meter, und besaß einen Umfang von 96 Fuß.

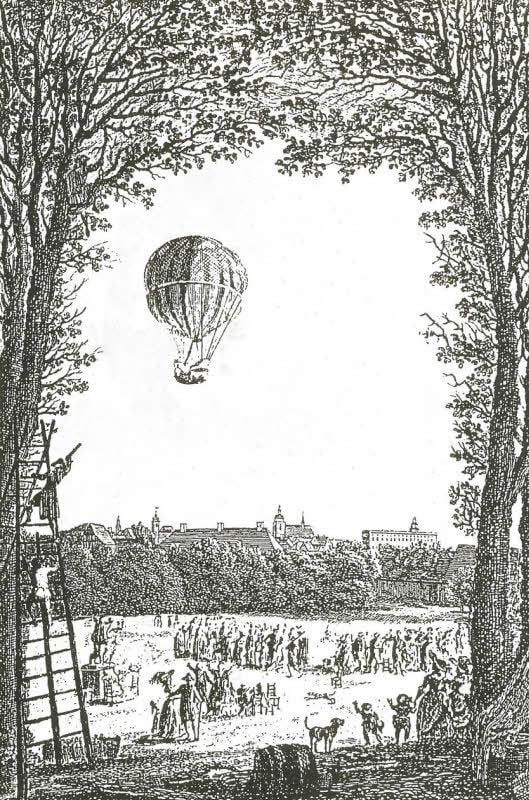

Gefüllt war er mit heißer Luft, die durch ein Strohfeuer in einem Ofen erzeugt wurde. Nach dem Aufstieg in größerer Höhe koppelte sich der Fallschirm vom Ballon ab und landete mit dem Schaf wohlbehalten auf einer Wiese im Tiergarten. Die Gäste spendeten viel Applaus. Ein zeitgenössischer französischer Kupferstich erinnert an dieses historische Ereignis.

1848 steigt in Wittenberg der tatsächlich erste bemannte Ballon auf

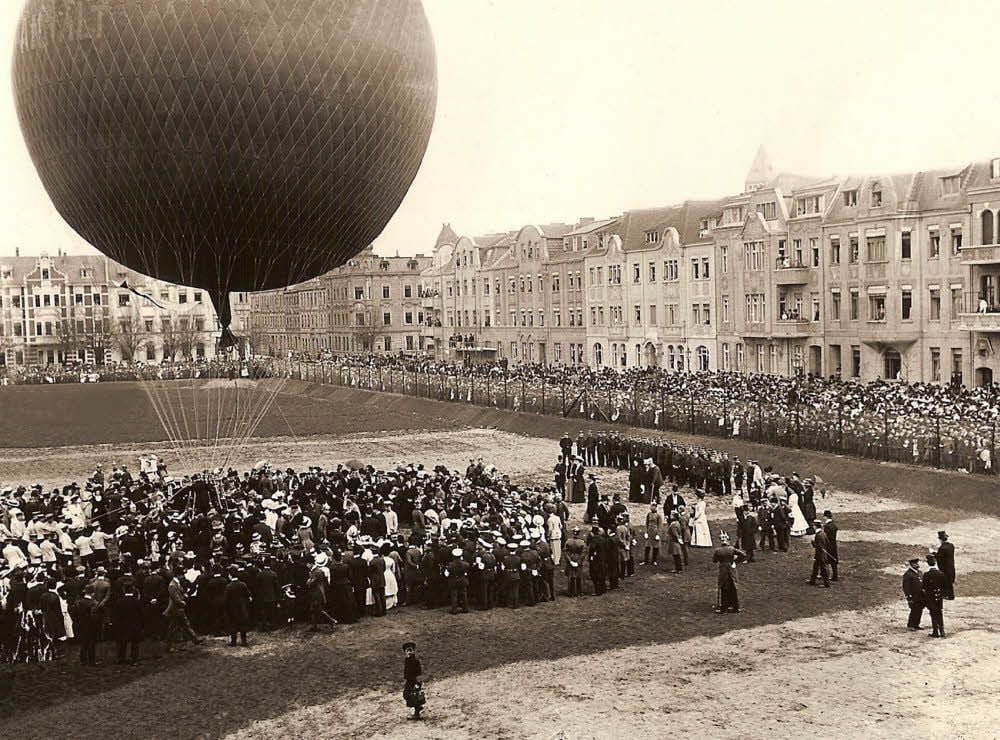

Die erste erfolgreiche im wahrsten Sinne des Wortes bemannte Ballonfahrt in der Region fand am 17. September 1848 auf dem Exerzierplatz vor dem Schlossturm in Wittenberg statt. Der „Aerostat“ namens Erfurth stammte aus Barby. Sein Ballon besaß mit Gondel eine Höhe von 80 Fuß, etwa 25 Meter, und einen Umfang von 153 Fuß.

In seinen „Maximen und Reflexionen“ schrieb Johann Wolfgang von Goethe: „Wer die Entdeckung der Luftballone mit erlebt hat, wird ein Zeugnis geben, welche Weltbewegung daraus entstand, welchen Anteil der Luftschiffer begleitete, welche Sehnsucht in soviel tausend Gemütern hervordrang...“

Die neue Erfindung „Luft“-Ballon am Ende des 18. Jahrhunderts bewog den Menschen, den naturwissenschaftlichen und technischen Erkenntnisprozess zielstrebig weiter zu verfolgen. Und das war in Anhalt nicht anders. In den Berichten der Dessauer Gelehrtenbuchhandlung von 1784 wird bereits euphorisch über die „Montgolfierschen Luftkugeln“ berichtet. Wen wundert es also, dass am 12. Mai 1784, knapp ein Jahr nach zwei vorausgegangenen großen Luftfahrtexperimenten französischer Naturwissenschaftler in Paris auch Anhalts Luftfahrtpioniere erfolgreich Ballonfahrten mit dem Medium erwärmter Luft oder Wasserstoff starteten.

Das scheinbar schwerelose Dahingleiten hat die Menschen schon immer fasziniert

Zwar nicht bemannt und noch als Modell - doch der Eindruck des scheinbar schwerelosen Dahingleitens durch die Luft, dem Himmel zum Greifen nah, muss für die Zuschauer beeindruckend gewesen sein. So vermerkt ein Chronist am 13. Mai 1784: „Von dem Steinernen Rondell des Großen Gartens erhob sich gegen halb Sieben, abends, noch kurz vor dem Sonnenuntergang, ein papierner Ballon von einem kleinen Feuerkorb erwärmt, der geschickt an der Ballonkugel befestigt, langsam, aber stetig nach dem tiefblauen Abendhimmel emporstieg und eine Weile in der Luft verharrte, bis ihn ein leichter aufkommender Wind in Richtung des Dorfes Riesigk entschweben ließ...“

Experimente dieser Art führte auch der Bernburger Apotheker Wilhelm Heinrich Sebastian Buchholz durch, ein studierter „Doctorius“, ein berufenes Mitglied der Akademie der Naturforscher Leopoldina und der Fürstlich-Anhaltischen Deutschen Gesellschaft. Der Fürst von Sachsen-Weimar berief Buchholz 1777 zum „Amtsphysikat“ der Stadt Weimar und verlieh ihm den Titel eines „Hofmedicus“. Er wurde Goethes Berater in allen chemisch-pharmazeutischen Fragen.

Auch Fürst Leopold war an den Ballon-Versuchen interessiert

Dem aufgeklärten Fürsten Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau waren diese Ballon-Versuche bestens bekannt. In seiner Bibliothek befand sich das Werk „Der neue Dädalus“ von Jean Jacques Rousseau, 1742 geschrieben, 40 Jahre vor der Erfindung des Ballons. In den Schriften der Dessauer Gelehrtenbuchhandlung finden sich 1784 mehrfach und für die Bürgerschaft leicht verständlich geschrieben, Aufsätze über die „Montgolfierschen Luftkugeln“.

Auch Prinz Albert, der jüngste Bruder des Fürsten, beschäftigte sich in seinem Schloss in Großkühnau mit physikalischen Anwendungen. So ließ er dort 1782 die erste Blitzschutzanlage in Anhalt installieren. Darüber schrieb der am Dessauer Philanthropinum tätige Mathematikprofessor Gottlieb Friedrich Busse ein Buch, um die Bevölkerung über „die Unschädlichkeit des Wetterleiters“ aufzuklären. In der Büchersammlung des Prinzen befanden sich auch gelehrte Schriften und Kupferstiche, die sich mit der „Kunst zu fliegen nach Art der Vögel“ beschäftigten.

Für das 19. Jahrhundert lassen sich in Dessau weitere Ballon-Experimente belegen

Um 1870 fanden in Dessau mehrere Ballonaufstiege statt. Neben dem Tiergarten an der Mulde, dem Berg am Tivoligarten und dem großen Exerzierplatz der Leopoldskaserne in der heutigen Ferdinand-von-Schill-Straße lassen sich diese Experimente belegen. Zwischen 1910 und 1918 besaß die anhaltische Landeshauptstadt Dessau in der Unruhstraße einen großangelegten Ballonplatz, heute Standort des Umweltbundesamtes. Im gleichen Zeitraum nutzten die Dessauer Segelflieger die „Akenschen Sanddünen“ bei Großkühnau und die „Blauen Berge“ bei Brambach sowie einen Steilhang bei Steutz als Segelfluggelände.

Und das erste in Dessau konstruierte und gebaute Flugzeug des Dessauer Ingenieurs Willi Ludwig Thiemicke, ein 20-PS-Eindecker, hob zwischen 1911 und 13 in der Braunschen Lache zu Erprobungsflügen ab. Damit begann ein neuer Abschnitt in der Aerodynamik der Luftfahrtgeschichte.

(mz)