Ein düsteres Bild Düsteres Bild bei Auswertung im Umweltbundesamt in Dessau: DDR hat Umweltdaten ermittelt, diese aber unter Verschluss gehalten

Dessau - Die Daten waren Verschlusssache. Was immer Ulrich Zimmermann und seine Kollegen vom Bezirkshygiene-Institut an Luftschadstoffen maßen - die Zahlen landeten zum Feierabend in einem Tresor. Der wurde versiegelt, und - sicher ist sicher - auch die Tür zum Büro, in dem der Tresor stand.

„Die Datenlage“, sagt Wissenschaftler Zimmermann rückblickend, „war sehr gut.“ Man wusste es: Im mitteldeutschen Industrierevier gab es die höchsten Schwefeldioxid- und Staubkonzentrationen weltweit.

„Umweltprobleme in der DDR“: Passend zu 30 Jahren Mauerfall, blickte das Umweltbundesamt am Donnerstag zurück. Einer der dabei half, ein Bild nicht nur von den Problemen, sondern auch von Protest und Widerstand zu zeichnen, war Peter Wensierski. Als akkreditierter „West-Jorunalist“ hielt er enge Kontakte zur ostdeutschen Umweltbewegung, die unter dem Dach der Kirche eine Grauzone nutzte, das zu machen, was offiziell als Tabu galt: über Umweltverschmutzung zu informieren.

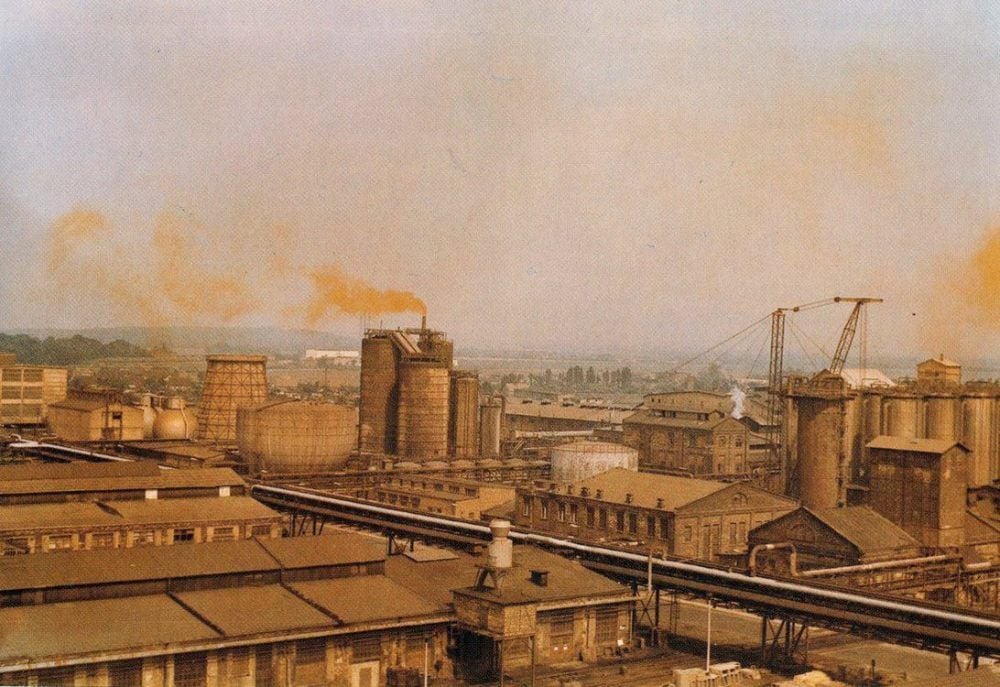

Bilder von im Smog untergegangenen Städten, von Abwässern, die ungeklärt in Flüsse schossen

Ostdeutsche Umweltschützer drehten illegal Filme an Orten, zu denen Wensierski nie Zugang erhalten hätte. Bilder von im Smog untergegangenen Städten, von Abwässern, die ungeklärt in Flüsse schossen, von Halden, auf denen Giftstoffe unkontrolliert abgeworfen wurden: Es waren Bilder aus einer anderen Welt, die jedoch für Millionen DDR-Bürger schlicht Alltag waren.

Eine Reportage widmet sich dem Einsatz von DDT, einem höchst gefährlichen Pflanzenschutzmittel: Tausende Tonnen davon wurden 1983 und 1984 über den Wäldern versprüht, 80 Flugzeuge starteten 12.000 Mal und entluden - wie offiziell registriert - ihre Giftfracht über Siedlungen, Äckern und sogar über Ferienlagern und Kinderkrippen. Konsequenzen? Keine. Die Aktion wurde fortgesetzt, obwohl immer wieder Erkrankungen gemeldet wurden, die offiziell - nicht öffentlich - im Zusammenhang mit dem Einsatz der Gifte gebracht wurden.

Das war in zynischer Weise konsequent: „Der Begriff DDT durfte in der DDR nicht verwendet werden“, sagte Wensierski, der eingangs betont hatte, er wolle kein DDR-Bashing betreiben. Er habe sich ebenso um Umweltskandale in der Bundesrepublik gekümmert. Der Unterschied: Die waren eher mit einzelnen Unternehmen als mit dem Staat an sich verbunden.

Beschwerden von DDR-Bürgern bei Behörden analysiert

Joachim Radkau, promovierter Historiker, bemühte sich in der Diskussion eine „etwas andere Geschichte“ aufzuzeigen. Einer seiner Doktoranden, Christian Möller, hat Beschwerden von DDR-Bürgern (so genannte Eingaben) bei Behörden analysiert. Der Befund: Die Umweltdaten waren längst nicht so geheim wie erwünscht. Und während sich die Bundesrepublik längst zu einer Wegwerfgesellschaft entwickelt hatte, wurde in der DDR die Kreislaufwirtschaft hochgehalten. Schließlich: „Im Naturschutz bietet sich ein viel freundlicheres Bild.“

Wensierski parierte: Man dürfte schriftlichen Quellen nicht vertrauen, die „stimmen nicht“. Man müsse mit den Leuten reden, obwohl auch nicht immer stimme, was die sagten. Radkau wollte darauf nicht eingehen. Ein nahe liegender Vorwurf hätte durchaus lauten können: Dass Wensierski - aus nachvollziehbaren Gründen und um Leute vor staatlicher Drangsalierung zu schützen - die Behauptungen in seinen Filmen nicht hieb- und stichfest belegt hatte.

Düsteres Bild für die Luftqualität in der DDR

Inzwischen ist das jedoch möglich. Ute Dauert ist Roßlauerin und Meteorologin und leitet am Umweltbundesamt das Fachgebiet „Beurteilung der Luftqualität“. Sie saß am Donnerstag mit auf dem Podium. Noch während die DDR unterging, war es gelungen, die über Jahrzehnte angefallenen Umweltdaten beim Umweltbundesamt zu sichern. Inzwischen sind sie ausgewertet. Man weiß deshalb: Die Daten sind genau erhoben und nicht korrigiert worden, sie zeichnen also ein realistisches Bild.

Und das ist ein düsteres, wie eine Ausstellung im Foyer des Umweltbundesamtes zeigt, zumindest mit Blick auf die Luftqualität. Es wird auch nicht besser, wenn man es mit jeweils parallel erhobenen Daten in der Bundesrepublik vergleicht. Die Staubbelastung im „Chemiedreieck“, an dessen Grenze Dessau lag, erreichte zum Beispiel um den Faktor 1,5 bis 2 höhere Werte als im Ruhrgebiet. (mz)