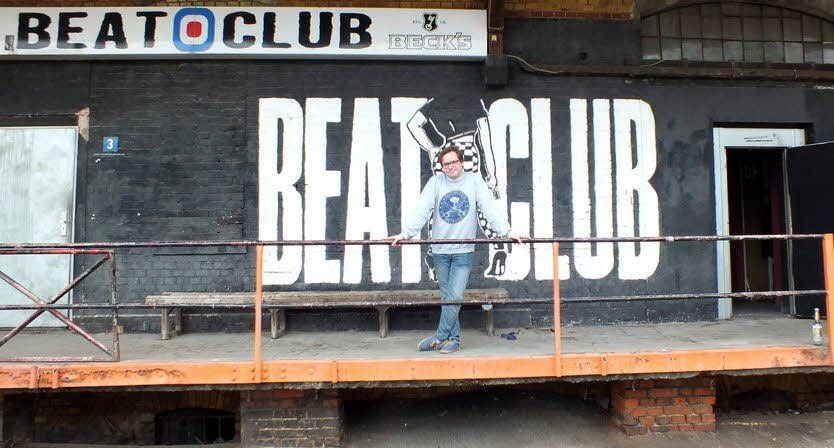

Beatclub in Dessau Beatclub in Dessau: Kooperation übern Tellerrand

dessau-rosslau/MZ - Die Kurt-Weill-Gesellschaft kämpft derzeit mit den Wirtschaftsjunioren für den Erhalt des Beatclubs in Dessau. Dieses Engagement fußt auf dem Wissen der Gesellschaft um die hohe Qualität der kulturellen Arbeit des Fördervereins Junger Musiker, der den Club betreibt. Beide Institutionen kooperieren bereits seit Jahren zum Weill-Fest. Vor allem subkulturelle, schräge und avantgardistische Veranstaltungen trägt der Beatclub in jedem Jahr zum Programm bei und hat das Festival so in der Vergangenheit mit geprägt. Zwei der Köpfe der kulturellen Einrichtungen sind Michael Kaufmann, Intendant des Weill-Festes, und Jörg Folta, Vorstand beim Förderverein Junger Musiker und einer der Beatclub-Macher. Die MZ sprach mit beiden über das Zustandekommen dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit, über Gemeinsamkeiten, Gegensätze und die Rolle Kurt Weills in der Dessauer Gegenwart.

Her Folta, Sie sind Dessauer, sind hier verwurzelt und aktiver Kulturarbeiter: Spielt das Erbe Weills für die Stadt heute denn tatsächlich noch eine Rolle?

Jörg Folta: Natürlich, das Weill- Fest ist ja Ausdruck dessen. Und es hat bekanntlich seit Anbeginn dafür gesorgt, dass die Stadt Weill wieder für sich entdeckte. Man kann also sagen, dass Weill wieder eine Rolle spielt. Und das zunehmend auch jenseits der Stammklientel des Weill-Festes.

Herr Kaufmann, wie sehen Sie das? Wie eng sind Weill und die Stadt, vor allem auch ihre jungen Menschen heute noch verknüpft?

Michael Kaufmann: Ich glaube, dass die kontinuierliche Arbeit der Kurt-Weill-Gesellschaft seit 1992 sehr viel geleistet und natürlich gemeinsam mit Partnern auch viel erreicht hat. Viele Schulprojekte, Kinder- und Jugendkonzerte, die Kooperationen zum Beispiel für Weill-FM im letzten Jahr, die Umbenennung der Musikschule in Kurt-Weill-Musikschule – da sind wir insgesamt sehr aktiv, auch weil im Präsidium der Gesellschaft mit Thomas Markworth und Joachim Landgraf zwei Menschen arbeiten, denen es ein absolutes Anliegen ist, auch die Arbeit vor Ort zu befördern.

Sie arbeiten beide im Kulturbereich an unterschiedlichen Enden. Wie haben Sie zueinander gefunden?

Folta: Eine Kooperation des Weill-Festes mit dem Beatclub gab es bereits unter Clemens Birnbaum. Mit der Intendanz von Herrn Kaufmann intensivierte sich diese aber erheblich. Es kamen neue Spielstätten und vor allem eine größere Vielfalt an Künstlern und Formaten hinzu. Herr Kaufmann wollte die Kooperation ausbauen und der Beatclub wollte über den Tellerrand schauen.

Kaufmann: Es ist ja wahrscheinlich leichter, von einem eher auf die klassische Musik geprägten Elternhaus seinen Weg in den Jazz, Pop oder Rock zu finden und die vermeintliche Grenze von „E“ und „U“ zu überwinden. Ich war immer neugierig, was Musik betrifft und wollte zunehmend herauszufinden, wie man mehr Menschen für die Welt des „E“ begeistern und gewinnen kann – und die einzige Möglichkeit dafür ist, mit Partnern, die in dem Feld eine hohe Glaubwürdigkeit haben, zusammen zu arbeiten, um einen Vertrauens-Transfer bei gleichzeitiger Reduzierung von Hemmschwellen für das jeweils neue, größere Publikum zu erreichen.

Gab es von Beginn an Überschneidungen bei musikalischen oder kulturellen Vorlieben?

Folta: Vor allem bei der Freude am Organisieren von Veranstaltungen und der Erschließung neuer Zuschauergruppen. Aber auch unsere Vorschläge wie zum Beispiel die Verpflichtung von Phillip Boa, Little Annie oder auch Coco Schumann stießen stets auf offene Ohren. Auch das Radioprojekt 2014 verkörperte die Zusammenarbeit.

Kaufmann: Ach, ich liebe ja auch die schrägen Sachen, wie in diesem Jahr die Dead Brothers! Und der schon genannte Philip Boa ist einfach ein großer Künstler. Außerdem können wir – finde ich – gut miteinander lachen, nehmen uns selber nicht zu ernst, bewegen uns ohne großen Wirbel zwischen sogenannter Hoch- und sogenannter Subkultur. Kommt man zu den ersteren Themen, empfinden wir wohl beide den inneren Auftrag, mit Kunst und Kultur in die Gesellschaft hinein zu wirken. Da spielen einzelne Vorlieben nicht die alles entscheidende Rolle.

Warum brauchte das Kurt-Weill-Fest die Ergänzung um die sub-/und popkulturellen Beiträge durch den Beatclub/Förderverein Junger Musiker ?

Kaufmann: Ich denke, das liegt in Kurt Weill selbst begründet: Es geht darum, ein breit angelegtes Programm für das Fest zu machen, weil Kurt Weill selbst keinen Einschränkungen folgte und es ihm darum ging, mit möglichst guter Musik möglichst Menschen auf einem direkten Weg zu erreichen. Dafür steht nun einmal auch der Bereich der populären Musik.

Gehen Sie angesichts Ihres unterschiedlichen Backgrounds anders an die Live-Produktionen heran?

Folta: Den Rock’n’Roll-Faktor versuchen wir da, wo es angebracht ist, zurückzuschrauben. Aber das Weill-Fest ist auch offen für „Beatclub“.

Kaufmann: Ich glaube, wir agieren da ähnlich: Es geht um die professionelle Realisierung einer Konzertplanung in dem Rahmen, der durch den jeweiligen Inhalt vorgegeben ist. Und es geht darum, Künstlern und Publikum die bestmögliche Chance zu bieten, ein besonderes Erlebnis, ein besonderes Konzert zu teilen.

Herr Kaufmann, was sind Ihre Lieblingsbeiträge des BC/FJM zum Festival 2015, und welche der eher klassischen Veranstaltungen besuchen Sie, Herr Folta, auf jeden Fall?

Kaufmann: Da habe ich ja schon die Dead Brothers genannt, hinter denen wir schon ein paar Jahre her sind. Und natürlich der große und unvergleichliche Dieter Meier!

Folta: HK Grubers „Dreigroschenoper“ und die „Mondlieder“; ich hoffe, dass ich auch „Das verlorene Paradies“ und „Lights On Broadway“ schaffe.