Kunstseide aus der Filmfabrik Kunstseide aus der Filmfabrik Wolfen: Wie aus der Not ein wirtschaftliches Standbein entstand

Wolfen - Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren stellte die Filmfabrik Wolfen den Schweizer Chemiker Fritz Dietler-Jaeger ein. Er sollte eine Kunstseidenproduktion aufbauen.

Der Mann war kein Neuling auf diesem Gebiet: Er hatte bereits ein Verfahren zur Herstellung einer Kunstseide auf Cellulosebasis angeboten. 1922 verließ die erste Kunstseide die Fabrik. Es war ein historischer Schritt für die Filmfabrik.

Es sollten herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der synthetischen Faser folgen. Diese Produktion hatte ihren Preise: gravierende Auswirkungen auf die Umweltsituation in der Region.

Absatz der Filmfabrik brach mit Beginn des Ersten Weltkriegs ein

Die Filmfabrik Wolfen war 1909/10 mit dem Ziel aufgebaut worden, Filme für die sich rasant entwickelnde Kinoindustrie herzustellen. Während des ersten Weltkrieges jedoch brach der Absatz ein. Nunmehr waren Alternativen zur Sicherung der Zukunft des Werkes gefragt.

So erinnerte man sich an Forschungsarbeiten zur Entwicklung einer Acetatseide am Agfa-Gründungsstandort in Berlin-Treptow. Diese Seide wurde dort 1904/05 auf einer Laboranlage hergestellt.

Doch die Acetatseide hatte einige Nachteile, sie ließ sich beim damaligen Stand der Technik schwer färben, weshalb man auf eine Produktionseinführung in der Filmfabrik verzichtete.

Ab 1922 produzierte die Filmfabrik Wolfen auch Kunstseide

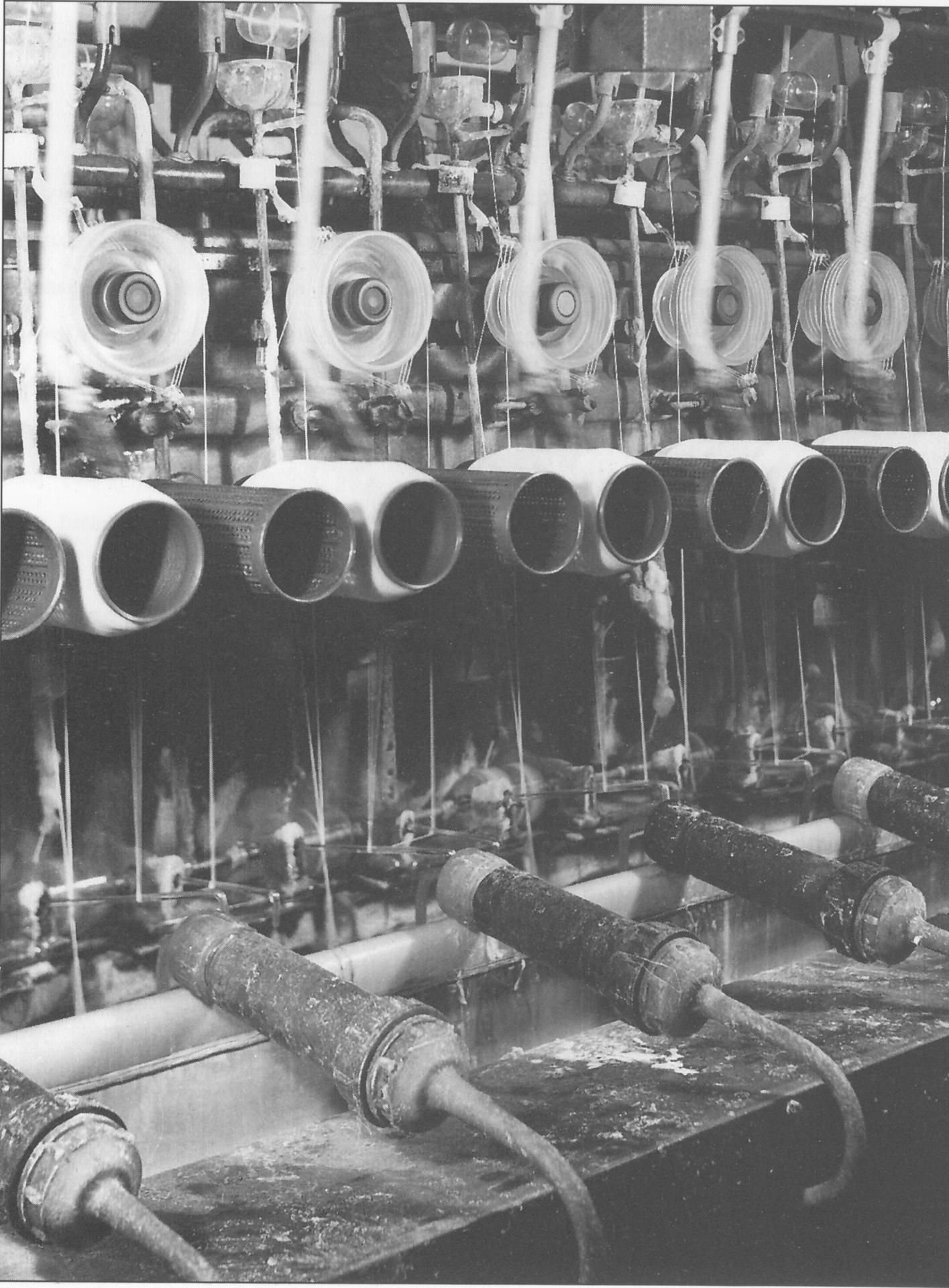

Von der Chemiefaserindustrie hergestellt wurde in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die feinfasrige weiche Kupferseide für spezielle Anwendungen wie Futterstoff und die aus Holzzellulose produzierte Viskose-Kunstseide, die bereits breit angewendet wurde.

Schließlich entschied man sich für das Viskose-Verfahren. Da man keine eigenen Patente hatte, musste eine Lizenz erworben werden. Die Direktion engagierte Dietler-Jaeger, der ein patentfreies Viskose-Verfahren anbot. Am 2. Oktober 1922 erfolgte die Aufnahme der offiziellen Kunstseidenproduktion und damit der Aufbau eines Fasersortimentes in der Filmfabrik Wolfen.

Aus Wolfen kamen 1927 fast zehn Prozent der deutschen Viskoseproduktion

Viskoseseiden-Fabriken wurden nun an verschiedenen deutschen Standorten aufgebaut. Da blieben Patentstreitigkeiten mit dem Hauptkonkurrenten und Inhaber des Grundsatzpatentes den „Vereinigten Glanzstoff Fabriken“ (VGF) (Wuppertal-Elberfeld) nicht aus. Der Streit führte schließlich zu einem Vertrag, der die Produktion deutscher Hersteller begrenzte. Sie lag für die Agfa - die Filmfabrik Wolfen - bei 1.000 Tonnen pro Jahr, ab 1925 bei knapp 2.000.

Der Streit mündete schließlich in eine enge Zusammenarbeit zwischen der VGF und der Filmfabrik Wolfen, der 1925 zur Gründung eines gemeinsamen Unternehmens, der Aceta GmbH in Berlin-Lichtenberg führte - die Wiege der 1938 präsentierten Perlonfaser.

Die Kunstseidenproduktion der Filmfabrik erreichte 1927 rund 9,6 Prozent Anteil an der deutschen Viskoseseidenfertigung. Dietler-Jaeger hatte seine Mission erfüllt. Er verließ 1928 die Filmfabrik, die er auf den Weg zu einer Film- und Faserfabrik geführt hatte.

Naziregime erkannte die strategisch wichtige Bedeutung der Seidenproduktion

Vier Jahre später begann die Filmfabrik mit der Herstellung einer Spinnfaser ähnlich der Naturbaumwolle. Ist die Seide ein Endlosfaden, ist die etwa 4,5 Zentimeter lange Spinnfaser, die als Vistra bekannt wurde, die Basis zur Herstellung von Garnen in der Textilindustrie.

Schließlich erkannte das Naziregime, dass die Kunstseide und die baumwollähnliche Vistrafaser im Krisenfall von strategischer Bedeutung ist. Im Rahmen des 1935 beschlossenen „Nationalen Faserstoffprogramms“ erfolgte der Aufbau von zwei Zellstofffabriken, einerseits zur Herstellung von Zellstoff für die Papierherstellung und andererseits zur Fertigung der Viskosespinnfaser. Die Faserzellstofffabrik mit angeschlossener Spinnerei avancierte 1938 zur größten Anlage ihrer Art weltweit.

Vistrafasern als Verursacher gravierender Umweltprobleme

Die Produktion führte insbesondere Mitte des vorigen Jahrhunderts zu enormen Umweltbelastungen, vor allem durch die Entsorgung der Ablaugen in einer ehemaligen Kohlegrube.

So erlangte die Filmfabrik Wolfen einerseits durch bedeutende Erfindungen auf dem Gebiet der synthetischen Seiden und Fasern hohe Anerkennung und andererseits als Verursacher der gravierenden Umweltprobleme traurige Berühmtheit. Der Silbersee wurde 1990 zur Tourismusattraktion mit negativem Vorzeichen.

Nach der Wende, rund 70 Jahre nach der Produktionsaufnahme einer Viskose-Kunstseide, wurden die technologisch veralteten und damit die Umwelt belastenden Zellstoff- und Viskosefaserproduktionsanlagen geschlossen.

„Viskose“ als Nachfolger von Vistrafasern in den Textilien

Auf dem Gelände der ehemaligen Filmfabrik Wolfen, heute Areal A des Chemieparks, erinnern die Kunstseiden- und Vistrastraße an die Wolfener Chemiefasergeschichte, die vor 100 Jahren von Fritz Dietler-Jaeger eingeleitet wurde.

Andernorts wird die Viskosefaser unter strengen Umweltauflagen weiter produziert und vor allem zu Mischgeweben verarbeitet. Die Kennzeichnung „Viskose“ in den Textilien weist auf den Nachfolger der legendären Vistrafaser hin.

Und Damenoberbekleidung wird nach wie vor wegen der angenehmen, der Naturseide ähnlichen Eigenschaften aus Viskoseseide gefertigt. (mz)