"Wothahellizat" "Wothahellizat": Armee-Truck wird zu einzigartigem Wohnmobil

Dafür investierten sie drei Jahre Arbeit und rund 120.000 Australische Dollar (über 80.000 Euro), um aus dem 6x6-getriebenen Laster das einst wohl größte Off-Road Reisemobil „down under“ zu machen.

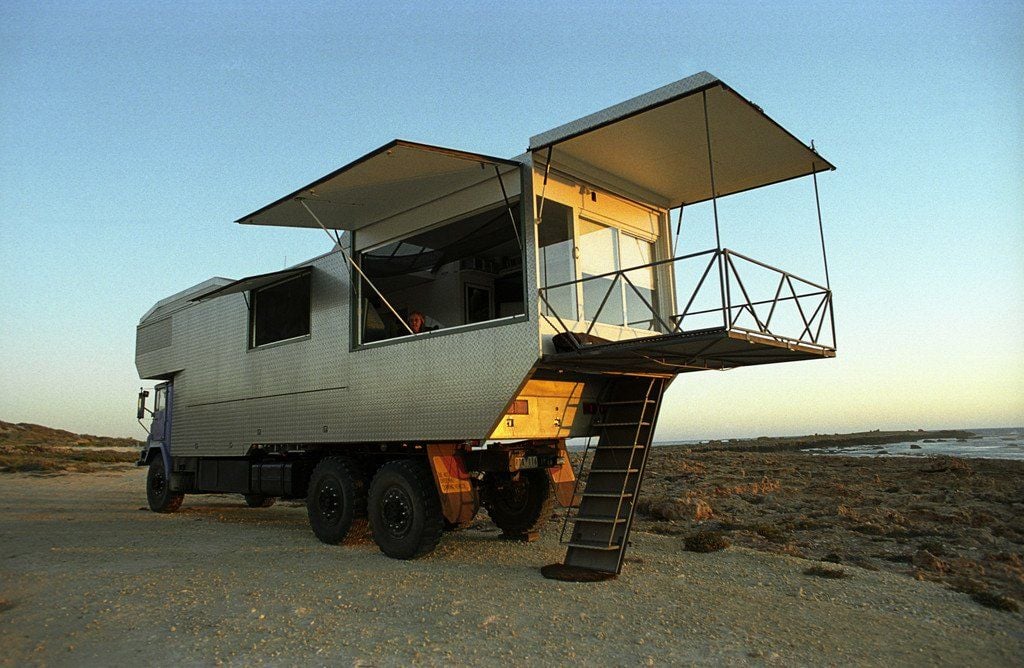

Wothahellizat (Englisch: „What the hell is that“ – heißt so viel wie „Was zur Hölle ist das?“) ist eine eigenwillige Mischung aus Allrad-Truck und Wohnmobil, mehr Bauhaus als Barock, ein Strandhaus gepaart mit einem gehörigen Schuss Mad-Max-Optik und einer guten Portion Einfallsreichtum, gewürzt mit höchstem handwerklichen Können. Oder, um es mit Robs eigenen Worten zu sagen: „My motorhome looks industrial on the outside, but it's luxurious inside.”

Robs neues Super-Mobil sollte komfortabel genug sein, um längere Zeit (möglicherweise sogar über Jahre) darin leben zu können. Seine ersten Entwürfe begannen mit einer Größe bzw. Länge von 24 Fuß (7,3 m). Als er darüber nachdachte, was er so alles unterbringen wollte – und musste – und wie viel Platz er braucht, um sich ein wenig behaglich zu fühlen, „wuchs“ das Motorhome auf (s)eine Länge von 34 Fuß. Das sind rund 10,5 Meter – ohne Veranda.

Ein Lastwagen als Basisfahrzeug

Da musste dann schon ein echter, großer Lastwagen als Basisfahrzeug her. Zudem wollte Rob überall dorthin kommen, wo bisher noch kein anderes Reisemobil gewesen war. Es musste also zwingend offroad-tauglich sein und Allradantrieb haben – und am besten auch gleich noch eine Untersetzung dazu.

Die geeignete Basis fand er rein zufällig in einem Zeitungsinserat. Das Fahrzeug: Ein International Acco Dreiachser mit gerade mal 12.000 Meilen auf dem Tacho. Vorbesitzer war eine Feuerwehr. „In dem Wagen ist kein Computer – wenn da was kaputtgeht, dann kannst Du es immer noch schweißen oder anderswie mit Bordmitteln reparieren“, sagt Rob. Was kaum nötig ist – denn die International Acco sind in Australien für ihre Zuverlässigkeit bekannt.

Die Feuerwehr-Ausrüstung wurde entfernt

Das orangerote Mobil war ursprünglich mal ein Armee-Fahrzeug, ehe es bei den Floriansjüngern zum Einsatz kam. Rob entfernte die ziemlich umfangreiche und schwere Feuerwehr-Ausrüstung und legte los. Für den Antrieb sorgt mittlerweile ein Perkins-6354-Turbo-Diesel mit sechs Litern Hubraum. Den hat Rob irgendwann einmal eingebaut, „weil einfach jeder den Perkins 6354 kennt“, wie er sagt.

Die Hinterachsen haben permanenten Vierrad-Antrieb, zuschaltbarer Frontantrieb und eine Untersetzung fanden sich auch an Bord. Der Acco ist zweieinhalb Meter breit, und (mit dem Wohnaufbau von Rob) satte vier Meter hoch und 10,5 Meter lang. Die Bodenfreiheit liegt bei 35 Zentimetern unter den Differenzialen und unter dem Chassis bei beinahe überall 50 Zentimetern. Das langt – auch fürs australische Outback.

Und das trotz des durch Rob um rund zweieinhalb Meter verlängerten Chassis.

Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie viel Cider das Wohnmobil fassen kann.

Cider ist immer an Bord

Rob kann Lebensmittel und Vorräte für rund drei Monate verstauen. Das Mobil sollte absolut autark sein, damit Rob und seine Frau auch in der Wildnis Australiens Tage, Wochen oder gar Monate (über)leben können. Und zwar ohne Versorgung von außen mit Strom, Wasser oder Nahrung.

Rob macht eine einfache Rechnung auf. Er und seine Frau trinken gerne ein oder zwei „stubby“ (eine 375 ml fassende Flasche) Cider. Das bedeutet, zwei Personen mal zwei Flaschen mal 30 Tage sind 120 Flaschen. Die müssen mit, irgendwie. Der Vorratsraum fasst daher bequem eine Monatsration Cider für Rob und seine Frau.

65 Liter pro Tag

Für Wasser sah Robs Rechnung folgendermaßen aus. Rund 25 Liter Wasser für ein Duschbad, dazu fünf Liter Wasser pro Person im Outback (wir vergessen da jetzt den Cider mal für einen Augenblick). Dazu kommen noch fünf Liter fürs Waschen, das sind dann 65 Liter am Tag. Das dann mal 30, für den ganzen Monat, ergibt 1950 Liter Wasser pro Monat. Das wären dann allerdings rund zwei Tonnen, was Rob dann selbst für einen großen Truck doch ein bisschen viel erschien.

Andererseits muss man ja nicht jeden Tag duschen, und unterwegs kann es hier und da auch mal Wasser geben. Also rundete Rob großzügig auf eine Tonne Frischwasser-Kapazität ab. Ganz nebenbei erwähnt Rob, sein Fahrzeug sehe zwar so aus, als sei es kopflastig, als würde der Schwerpunkt weit oben liegen. Doch das, so grinst er, sei ein Irrtum. Der Schwerpunkt liege relativ tief, da alle Stauräume für schwere Last möglichst weit unten eingebaut wurden.

Gleiches gilt für die Versorgungstanks, die alle unterflur sitzen. Die Elektrik ist so ausgelegt, dass sie die regelmäßige Nutzung eines Satelliten-Telefons, von Computern, Druckern, Scannern und Ventilatoren erlaubt. Rob mag es halt komfortabel.

Er strippte den Feuerwehr-Laster bis aufs Chassis, verlängerte den Rahmen, schweißte ein Skelett für den Alkovenaufbau, isolierte die Kabine und beplankte sie außen mit zwei Millimeter starkem Alu-Riffelblech. Es verschließt sogar die großen Fenster des Mobils, die Rob mit eigens angefertigten Klappen versah.

Sonnenaufgang auf der Veranda

Der Wohnraum ist sehr komfortabel ausgestattet und erinnert eher an ein Strandhaus denn an ein Reisemobil. Der Zugang erfolgt übers Heck, dort klappt, ausgesprochen raffiniert konstruiert, eine Treppe herunter. Die führt auf eine große, überdachte Veranda, in zwei Meter Höhe abzusenken per Elektro-Seilwinde. „Da oben zu sitzen und einen Sonnenaufgang am Ningaloo Riff zu beobachten, unbezahlbar“, schwärmt Rob.

Von der Veranda aus geht es in den Wohnbereich. Die Kabine ist durch deckenhohe Fenster im Heckbereich hell und freundlich und hat reichlich Platz. „Wenn Du den Motor ausmachst, bist Du überall Zuhause“.

Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie schnell Rob mit seinem Mobil unterwegs ist und sehen Sie weitere Bilder.

Und wenn was kaputt geht?

Der Dreiachser hat zwei 300-Liter-Dieseltanks und einen 100-Liter-Benzintank für das mitgeführte Motorrad, eine Honda SL 250, die per Elektro-Seilwinde in ihr Staufach rein- und wieder rausgehoben wird. Mit den 600 Litern Diesel schafft Wothahellizat rund 1800 Kilometer auf der Straße, Off-Road hängen Verbrauch und Reichweite stark vom Terrain ab.

Wenn es auch mit 6x6-Antrieb nicht mehr weiter geht, kein Problem: Das Super-Mobil hat eine Seilwinde mit zehn Tonnen Zugkraft an Bord, die nach vorne oder auch nach hinten ziehen kann. Unterflur sitzen die Frischwassertanks mit 700 Liter Inhalt, Trink- und Brauchwasser verfügen über getrennte Pumpen.

55 Liter fasst der Grauwasser- (gering verdrecktes Abwasser), 80 Liter der Fäkaltank. Für Warmwasser sorgt ein 23-Liter-Boiler. Unterflur gibt es auch eine ausklappbare Werkbank, falls im Busch mal eine Reparatur anfällt.

Kameras, Wok-Brenner und Klimaanlage

Auch vier Neun-Kilo-Gasflaschen, eine Solaranlage, ein 3300 Watt Inverter, eine 42-Liter-Mikrowelle, ein 240 Liter fasender Kühl- und Gefrierschrank, ein Notstromaggregat und Kameras, mit denen auch bei geschlossenen Fenstern die Umgebung des Mobils eingesehen werden kann, sind ebenfalls mit an Bord.

Hier gibt es mehr Bilder von dem verrückten Wohnmobil.

Die mittig angeordnete Küche verfügt über zwei Granitspülen, einen Dreiflamm-Kocher und einen Wok-Brenner. Außerdem gibt es einen großzügig bemessenen Sanitärraum mit Dusche und WC. Das „Schlafzimmer“ ist im Alkovenbereich untergebracht, mit Durchgang zum Fahrerhaus. Die beiden Einzelbetten können zu einem Doppelbett verbunden werden. Für Stehhöhe im Schlafgemach sorgt ein hydraulisch aufstellbares Dach mit festen Seitenwänden.

Das komplette Fahrzeug ist mit einem Tropendach ausgestattet, das sorgt in Verbindung mit einer Klimaanlage für angenehme Temperaturen.

Ein rollender Alptraum

Nach drei Jahren Bauzeit war der rollende Alptraum eines jeden deutschen TÜV-Prüfers fertig. Rob und seine Frau Chris Rob rumpeln mit 60 bis 70 km/h durch Australien. „Wenn das langsam klingen sollte, ja, klar – das ist es ja auch. Aber in den ganzen Jahren, die wir durch Australien reisen, gab es nie einen Moment, wo ich schneller unterwegs sein wollte“, meint Rob.

Als Problem sieht er allerdings irgendwann die schiere Größe seines Mobils. Die schaffe zwar einerseits eine Menge Platz und Lebensraum, es habe aber immer wieder Camp-Grounds gegeben, für die das Fahrzeug schlicht zu groß sei.

Und überhaupt sei es auf Campingplätzen oft etwas stressig gewesen – denn dort gab es immer jede Menge Neugierige. Beliebteste Frage: „Hast Du das Ding etwa selbst gebaut?“ Robs pragmatische Lösung für das Problem: „Wir waren einige Jahre nicht mehr auf Campingplätzen.“ (ampnet/Gerhard Prien)

Der „Wothahellizat“ ist nicht das einzige ausgefallene Wohnmobil. Hier können Sie den „Kiravan“ bestaunen.