Zurückgewonnen Zurückgewonnen: Das Schmetterlings-Haus in Weimar

Weimar - Es ist alles wieder da. Die Schränke, die Schreibtische, die Lampen. Nur die Fenstervorhänge fehlen noch. Das ist keine Kleinigkeit. Denn auch in den von Henry van de Velde (1863-1957) für die eigene Familie gestalteten Weimarer Wohnräumen war nichts dem Zufall überlassen worden, was die Nachgeborenen heute vor einige Herausforderungen stellt.

Ein Alleskünstler macht alles schön und praktisch

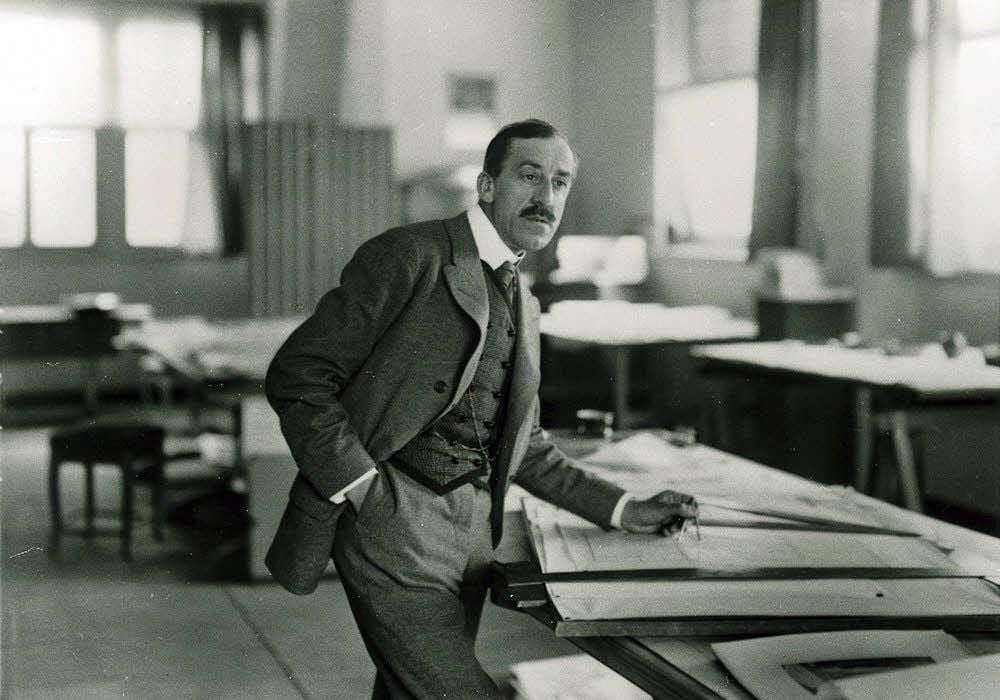

Man kann nicht, was zuletzt vor 60 Jahren restlos entfernt worden war, einfach der Funktion nach ersetzen. Es muss passen. In Form, Farbe, Geist. Der belgische Designer, der 1908 in dem an der Belvederer Allee errichteten „Haus unter den hohen Pappeln“ seine Mustervilla gestaltete, war ein Mann, der von jedem Ding genaueste Vorstellungen hatte. Ein „Alleskünstler“, der die komplette großbürgerliche Lebenswelt „schön und praktisch“ zu gestalten suchte.

Das war auch ein lebensreformerischer Impuls, bei dem 20 Jahre vor dem in Weimar gegründeten Bauhaus die Form bereits der Funktion und nicht der Repräsentation folgen sollte, was im wilhelminischen Kaiserreich mit seinen pokalgroßen Dekorgefäßen und historistischen Bühnenbild-Interieurs völlig neu war. Aber in Weimar, wohin der Architekt van de Velde 1902 als künstlerischer Berater des Großherzogs Wilhelm Ernst gezogen war, ließ sich daran in aller Ruhe arbeiten. Und das Großbürgertum spielte mit.

Erster Weltkrieg vertrieb van de Velden

Vom Salzstreuer über die Türklinke bis zum Damenhut zog der Freund des Kulturmanagers Harry Graf Kessler seine Designlinie. Es gibt ein Foto von 1905, das die Philosophen-Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche im Eingang des Nietzsche-Archivs in Weimar zeigt. Die Dame steht an einer van de Velde-Tür im van de Velde-Kleid mit van de-Velde-Kopfputz. Ein Auftritt, aufgedonnert wie die 13. Fee bei Dornröschen. Alles war Kunst.

Und das ist es jetzt wieder im Haus Hohe Pappeln, in dem van de Velde mit seiner Frau Maria und den fünf Kindern bis 1917 wohnte, dann vertrieb der Erste Weltkrieg die Familie in die Schweiz. 1938 ging die Villa an die Evangelische Landeskirche von Thüringen über. In der richtete sich Siegfried Leffler, Chef der von ihm mitgegründeten NS-treuen „Deutschen Christen“ ein, der 1945 aus Weimar floh. Zu diesem Zeitpunkt war in dem Haus, das seit 2012 der Klassik Stiftung Weimar gehört, schon vieles an fest installiertem Interieur verschwunden. Wo einst schlanke Schönheit herrschte, machte sich moppelige Gemütlichkeit breit.

Keine Pappeln am Haus der Hohen Pappeln

Die ist nun wieder in einem bedeutenden Bauabschnitt der originalen Anmutung gewichen. Das Arbeitszimmer van de Veldes, das an das Speise- und Salonzimmer anschließt, ist seit 2015 rekonstruiert worden und erstmals zu besichtigen. Wie oft bei van de Velde hat man den Eindruck, in Schiffsinterieurs zu treten. Rundumlaufende Einbauschränke aus Teakholz, in die zwei Schreibtische - für Mann und Frau - eingebaut sind, Heizkörperverkleidungen und Podeste, Schreibtischstühle und ein Sofa, die van der Velde-Stücke sind, wenngleich aus anderen Sammlungen herbeigetragen. Tatsächlich original sind in der nach Fotografien und Grundrissen rekonstruierten Einrichtung nur das Parkett, die Fensterbänke, die Türblätter und Türgriffe. In den Regalen stehen Bücher, die van der Velde gelesen hatte und die teilweise aus Nachlässen seiner Freund zusammengetragen worden sind. Über einer Pultvitrine hing einst ein Glaskasten mit exotischen Schmetterlingen. Warum? „Ich liebe die exotischen Schmetterlinge, über deren sinnreich gebauter und erprobter Konstruktion ein Gewebe sich breitet, von einer frischen Köstlichkeit, wie hellaufflackerndes Lachen“, schrieb van de Velde. So ist der Raum mehr als eine Kopie, nämlich ein verblüffendes Kunstwerk: Er strahlt eine Modernität aus, wie man sie aus dem Wohn- und Möbeldesign der 1960er Jahre kennt. Avanciert, nutzergerecht, handwerklich in hoher Qualität.

Unter 16 ist der Eintritt frei

Mit dem Arbeitszimmer hat das van de Velde-Haus sein Herz zurückgewonnen. Und noch mehr wird geschehen, um die Vor-Bauhaus-Epoche sichtbar zu machen. Mit der Inbetriebnahme des neuen Weimarer Bauhausmuseums 2019 wird die Frühmoderne um van de Velde und Kessler in einer Dauerausstellung im Neuen Museum präsentiert, Wegbegleiter und Gegner inklusive wie Paul Schultze-Naumburg oder Peter Behrens. Nur die namengebenden Bäume sucht man auch künftig am Haus Hohe Pappeln vergeblich, die sind gefallen. Heute müsste man vom Haus Hohe Kastanie reden.

Bis 29. Oktober: Haus Hohe Pappeln, Weimar, Belvederer Allee 58, Di-So 11 bis 17 Uhr. Unter 16 Eintritt frei

(mz)