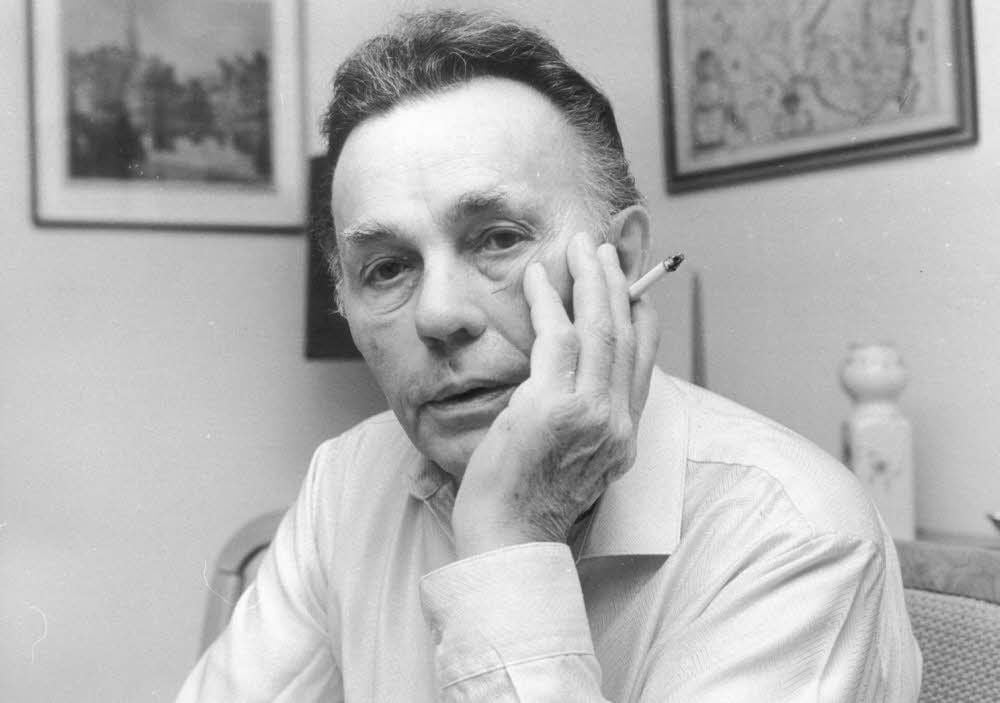

Verleger Walter Janka Verleger Walter Janka: Der Mann den Mielke ins Zuchthaus Bautzen brachte

halle (Saale)/MZ - Erich Mielke ist er zweimal begegnet. Zweimal auf unheilvolle Weise. Das erste Mal traf Walter Janka im Spätsommer 1936 auf den künftigen DDR-Minister für Staatssicherheit. Der in „prachtvoller Uniform“ auftretende KP-Funktionär „säuberte“ im Auftrag des von Moskau gesteuerten Abschirmdienstes die bunte Truppe der aus aller Welt herbeigeeilten Spanienkämpfer, die von 1936 bis 1939 die spanische Republik gegen die rechten Putschisten unter General Franco verteidigten.

Es war Abneigung auf den ersten Blick. Mielke wollte den 22-jährigen Jungkommunisten Janka, der über Prag aus Deutschland geflohen war, nach Valencia abschieben: in das Gefängnis zur „Bekämpfung verdächtiger Elemente“. Dorthin, wo junge, vom Freiheitskampf beseelte Linke gemäß der stalinistischen Verdachtsroutine als Agenten, Trotzkisten oder Anarchisten überführt werden sollten.

Von Chemnitz nach Mexiko

Mielke warf dem um sieben Jahre jüngeren Landsmann vor, dass dieser ohne Parteiauftrag nach Spanien gereist war. Janka setzte sich über Mielkes Weisung hinweg. Und zwar sofort. Der heute vor 100 Jahren in Chemnitz geborene Sohn eines Werkzeugmachers zog eigenmächtig an die Front. Am Ebro wird Walter Janka, der es zum jüngsten Major der spanischen Volksarmee brachte, verwundet.

Das ist nicht vergessen, als der nach glücklichen Exiljahren in Mexiko in die DDR übersiedelte Janka im Dezember 1956 ein zweites Mal auf Mielke trifft. Als Chef des Ostberliner Aufbau-Verlages hatte Janka nach einer Anregung von Anna Seghers und auf Weisung des Kulturministers Johannes R. Becher den marxistischen Philosophen Georg Lukács aus den Fängen der „Konterrevolutionäre“ in Budapest befreien sollen, wozu es nicht kam. Lukács wollte gar nicht befreit werden, sondern gehörte selbst zu den „Konterrevolutionären“. Aber Janka wird der Plan als parteifeindliches Vorhaben zum Vorwurf gemacht. Seine vielen Versuche, im Alltag den deutschen Stalinismus zu liberalisieren, taten ein Übriges.

Unter dem Verdacht der „Leitung einer staatsfeindlichen Gruppe“ stand Janka im Stasi-Knast Berlin-Hohenschönhausen Mielke gegenüber. Die spanische Rechnung soll beglichen, der Häftling zum Agenten gestempelt werden. „Das wollten Sie ja schon vor Jahren. Nur da hat es nicht geklappt. Und jetzt ist wieder die Zeit danach“, wirft Janka Mielke vor. „Sie brauchen das Geschrei von der Konterrevolution. Ich brauche dieses Geschrei nicht.“ In einem denkwürdigen Schauprozess (die Seghers schweigt, die Justiz-Ministerin Hilde Benjamin sitzt drohend dabei) wird der bedeutendste Verleger der DDR-Geschichte zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Drei Jahre wird Janka in Bautzen weggeschlossen, bevor man ihn im Zuge nicht nachlassender internationaler Proteste (Thomas Mann, Hermann Hesse, Lion Feuchtwanger) entlässt.

Als Defa-Dramaturg erhält Janka, der mit seiner Frau Charlotte - der vormaligen Gefährtin des Journalisten Lex Ende - und den zwei Kindern in Kleinmachnow bei Potsdam lebt, sein Gnadenbrot. Ein paar Rosinen sind drin. So stimmte die Familie von Thomas Mann der Verfilmung von „Lotte in Weimar“ nur dann zu, wenn Walter Janka die Dramaturgie übernimmt.

Standing Ovations in Ostberlin

Über all diese Vorgänge ist die Öffentlichkeit seit dem Herbst 1989 im Bilde, seit der Präsentation der bei Rowohlt veröffentlichten Janka-Erinnerungen „Schwierigkeiten mit der Wahrheit“ in Ostberlin. Bis zur Friedrichstraße staute sich das Volk vom Vorplatz des Deutschen Theaters, wo am 28. Oktober 1989 das Janka-Buch und sein Autor vorgestellt wurden. Der DDR-Rundfunk übertrug live. Das Land hörte zu, wie Ulrich Mühe las und der 74-jährige Janka sprach. Stille im Saal, Standing Ovations am Ende. Aus dem ostdeutschen Revolutionskalender ist dieser Tag nicht wegzudenken, mit dem die Rückkehr der Politik in den gesellschaftlichen Raum begann. Der verspätete Abschied nicht vom sowjetischen, sondern vom ostdeutschen, bis zuletzt wirkenden Nach-Stalinismus.

Eine Biografie hat Walter Janka bis heute nicht. Es ist auch keine in Aussicht. Aber nun gibt es ein Buch mit Erinnerungen an den mitteldeutschen Linken, der zum Kommunismus kam, weil SS-Männer 1933 seinen Bruder Albert im Volkshaus im vogtländischen Reichenbach erschlugen und an einen Kronleuchter hängten, um darunter zu feiern.

Die Ostberliner Journalistin Heike Schneider, geboren 1944, hat diesen Sammelband mit Wortmeldungen unter anderen von Carl Corino, Egon Günther, Günter Kunert, Christoph Links, Werner Mittenzwei, Friedrich Wolff und Gerhard Zwerenz zusammengestellt und mit einem biografischen Vorwort eingeleitet. Genauer und erhellender als auf diesen rund 40 Seiten kann man zur Zeit über Janka nicht unterrichtet werden, der 1994 im Alter von 79 Jahren starb. Über Jahre wird dieses Buch als Quelle dienen: im Kulturhistorischen und Gesellschaftlichen. So hegte Janka eine starke Abneigung gegen den Literaturwissenschaftler Hans Mayer, dessen DDR-Erinnerungsbücher ihm als „oberflächlich“, „falsch“, auch „verlogen“ erschienen. Auch dem Bestsellerautor Stefan Heym war er nicht grün, der sich offenbar für den „Collin“-Roman an Jankas Geschichte bedient hatte. Hübsch ist der Hinweis, dass sich der West-Filmstar Lilli Palmer, bevor sie die Hauptrolle in „Lotte in Weimar“ übernahm, bei dem damaligen BRD-Außenminister Walter Scheel erkundigt haben, ob das mit dem DDR-Dreh in Ordnung sei.

Wer war Walter Janka? Für Carl Corino einer, der nicht zu Kreuze kriechen konnte. Für Günter Kunert einer, der nicht das „Rüstzeug“ zur geistigen Kapitulation besaß. Nicht die Geschmeidigkeit, um Tatsachen zu relativieren. „Seine moralische Integrität hat ihm wenige Freundschaften in einem Land eingebracht, in dem die Amoralität Staatsdoktrin gewesen ist.“ Janka habe seine Existenz zu einem „literarischen Werk geformt“. Mit den von Heike Schneider gesammelten Stimmen ist es besser zu verstehen.

Walter Janka. Zu Kreuze kriechen kann ich nicht, Verlag für Berlin-Brandenburg, 176 Seiten, 19,99 Euro