The New Bauhaus in Chicago The New Bauhaus in Chicago: Wie die berühmte Designschule in den USA wirkte

Berlin - Am 11. April 1933 umstellten Polizei und SA die backsteinernen Werkshallen einer ehemaligen Telefonfabrik in Berlin-Steglitz, wo keine sieben Monate zuvor Mies van der Rohe das aus Dessau vertriebene Bauhaus als privates Institut neu gegründet hatte. Gegen den letzten, vernichtenden Schlag der Nazi-Kritiker gegen den „Hort des Bolschewismus“ war kein Widerspruch mehr möglich. Mies versuchte es sehr wohl bei Alfred Rosenberg und der Gestapo, doch am 20. Juli 1933 beschloss der letzte Direktor die Selbstauflösung der berühmten Design-Hochschule.

Eben diese Berühmtheit, ihr Status als Inbegriff von Avantgarde, sollte aber der Treibstoff für vielfache Wiederbelebungsversuche werden. Einer der frühesten hieß tatsächlich „New Bauhaus“, gegründet am 18. Oktober 1937 in Chicago. Nicht nur Idee und Name, auch das Signet sollten weiterleben. Die „Association of Arts and Industries“, die den Weg bereitet hatte für ein Design-Institut in der Stadt, hatte zunächst Walter Gropius den Direktorenposten angeboten. Gropius aber hatte ausgesorgt als Harvard-Architekturprofessor und verwies statt seiner auf seinen ehemaligen Weggefährten Laszlo Moholy-Nagy. Dieser folgte dem Ruf und wurde Gründungsdirektor.

Neuer Publikumsmagnet

Am Bauhaus-Archiv in Berlin erinnert man nun an diese späte Blüte der epochemachenden Kunsthochschule, just bevor die eigene Institution vor einem großen Umbruch steht.

Es wird die letzte Ausstellung sein, bevor das 1979 eröffnete, noch von Gropius entworfene Gebäude schließt. Der Bau ist angesichts gestiegener Ansprüche und Besucherzahlen längst zu klein geworden und wird grundsaniert. Künftig soll er nur noch für das eigentliche Archiv, die Bibliothek und die Mitarbeiter dienen. Der neue Publikumsmagnet wird der Neubau auf dem eigenen Grundstück werden, nach einem Entwurf des Berliner Architekten Volker Staab.

Es zeigt sich, dass Berlin bestens geeignet ist für den Blick auf die Geschicke des „New Bauhaus“. Mehr als zwei Drittel der Exponate kommen aus der eigenen, schon unter dem Gründer Hans Wingler begonnenen Sammlung. Da hieß das New Bauhaus längst nicht mehr so. Schon ein Jahr nach der Gründung geriet das Institut in die Krise und wurde neu gegründet, als „School of Design“, wiederum umbenannt im Jahr 1944 in „Institute of Design“, kurz „ID“, was auch „Identity“ (Identität) bedeuten kann.

Und auf die war man mächtig stolz. Das „Chicago Magazin“ von Juli 1955 ist aufgeschlagen: Da prangen die Porträts von Gropius und Moholy-Nagy über einem in Moholy-Art gestalteten Artikel, obwohl letzterer schon seit neun Jahren tot war. Die „Crown Hall“ ist abgebildet, der gerade erst eröffnete Neubau des Instituts.

Dem im Bau befindlichen Dessauer Bauhaus-Museum nicht unähnlich, ist das ein gläserner Riegel in einer Stahlträger-Hängekonstruktion. Entworfen hatte es kein Geringerer als Mies van der Rohe, der 1938 zum Direktor der Architekturfakultät des „Illinois Institute of Technology“ (IIT) geworden war. Dazu gehörte mittlerweile auch das „Institute of Design“. Die „Identity“ aber blieb: Im Magazin heißt das ID „der direkte Nachfahre des großen deutschen Bauhauses der 1920er Jahre.“

Die Ausstellung beschränkt sich ganz auf die Fotografielehre. Das wird mit dem Sammlungsbestand zu tun haben, aber näher begründet wird es nicht, wie überhaupt die Zusammenhänge mit dem größeren Rahmen des IIT nirgends erklärt oder sichtbar werden, auch nicht im Katalog. Der Betrachter muss annehmen, dass die Chicagoer Bauhaus-Nachfolge allein die Fotografie umfasste. Trotzdem ist das Panorama dieser Fotografielehre auf alle Fälle ein faszinierender Rundkurs durch ein hierzulande wenig bekanntes Kapitel der Fotografiegeschichte.

Experimentelle Fotografie

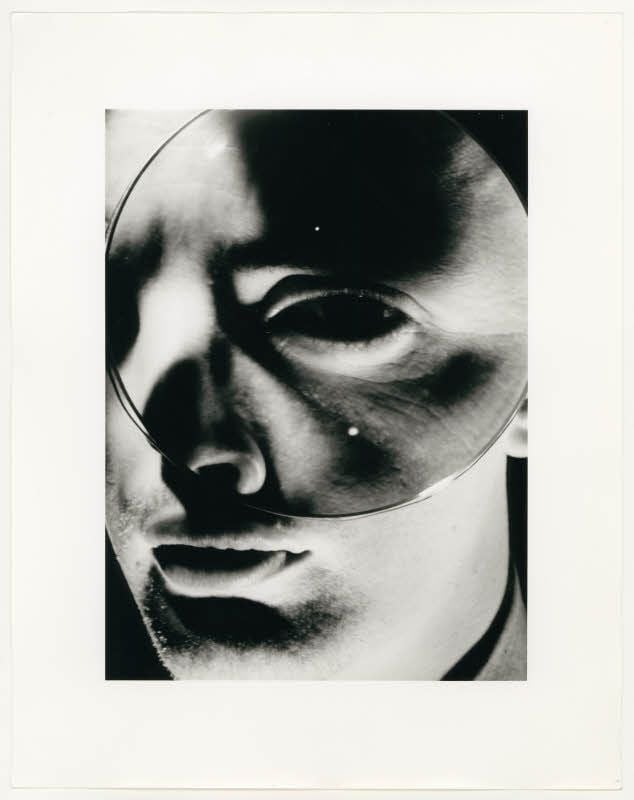

Dass der Impuls von Moholy-Nagy kommt, ist nicht zu übersehen. Er führte mit seinen amerikanischen Studenten seine Experimentalfotografie fort, die Fotogramme, die Lichtinstallationen und Strukturstudien. Auch wenn sein früher Tod die unmittelbare Wirkung beendete, sollte doch sein pädagogisches Programm mitsamt Beispielsammlung vierzig Jahre lang nahezu unverändert beibehalten werden. Sein Lehrbuch „Vision in Motion“ ging durch ungezählte Auflagen. Die Reklamefilme der Schule bauten auf seiner Ästhetik auf.

Einige seiner Schüler wurden Lehrer. Neue Professoren gingen seinen Weg, wenn auch umständehalber in vielerlei neue Richtungen. Unter anderem gab es Exkurse in die Stadt-Fotografie am Übungsobjekt Chicago, seinen nächtlichen Lichtern, baulichen Strukturen, aber auch sozialen Aspekten. Viele Fotos aber halten auch etwas von jenem Gemeinschaftsgeist unter Studenten und Lehrmeistern fest, der am „New Bauhaus“ ein unüberhörbares Echo des Ur-Bauhauses war. 2001 hörte das „ID“ als eigenständiges Institut auf zu existieren: Seitdem ist auch der „direkte Nachfahre“ des Bauhauses Geschichte.

Bauhaus-Archiv Berlin, bis 5. März, täglich, außer Dienstag, 10-17 Uhr. Der Katalog kostet 39,90 Euro.

(mz)