Terezin Terezin: Ein Ort voller Wunden

terezÍn/MZ - Ein heißer Sommernachmittag in Terezín, einer Kleinstadt in Nordböhmen. Fast menschenleer und still liegt der Platz in der Ortsmitte, am Rand hat eine junge Frau einen Stand aufgebaut und bietet kalte Getränke an. Eine ländlich anmutende Idylle würde man entdecken, wüsste man nicht auch längst um das Böse in Terezín, das man überall in der Welt unter dem deutschen Namen Theresienstadt kennt.

Vom Militär geprägte Geschichte

Mit der Erinnerung an das Ghetto und Konzentrationslager, in dem Tausende umgekommen sind, müssen nun alle leben - die Überlebenden des Nazi-Terrors, die Kinder der Täter und auch die Nachfahren der tschechischen Einwohner, die von den Deutschen 1942 vollständig aus ihrer Stadt vertrieben wurden und erst ab 1946 nach Hause zurückkehren konnten.

Ein Ort voller Wunden, der doch eine große Würde ausstrahlt. Man kann ihn leicht erreichen, nur wenige Kilometer sind es von der neuen Autobahn, die das barocke Dresden und das noch viel prachtvollere Prag miteinander verbindet. Auf halber Strecke zwischen beiden Touristenattraktionen liegt Theresienstadt, nahe dem bekannten, anmutigen Litomerice (Leitmeritz). Man kann es also nicht verfehlen.

Die Geschichte der kleinen, heute knapp 3 000 Einwohner zählenden Stadt Terezín ist von Anbeginn vom Militär geprägt gewesen. Unter der Ägide des österreichischen Kaisers Joseph II. ab 1780 als Festung erbaut, sollte das nach Maria Theresia, der Mutter des Monarchen, benannte Theresienstadt Böhmen nach Norden hin vor preußischen Übergriffen schützen.

Nach dem ersten Weltkrieg diente der im 19. Jahrhundert aufgegebene Festungsort als Garnison für die tschechische Armee, 1940 nahmen die Deutschen das im nunmehrigen sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren gelegene Theresienstadt in ihren Besitz.

In der Kleinen Festung richtete die Gestapo am 10. Juni 1940 ein Gefängnis ein, in dem bis 1945 etwa 32 000 tschechische Oppositionelle, Mitglieder des Widerstandes und Kriegsgefangene eingesperrt wurden. Im November 1941 entstand in der Garnisonsstadt ein Sammel- und Durchgangslager für die jüdische Bevölkerung aus Böhmen und Mähren, das KZ Theresienstadt. Eines der Opfer von Theresienstadt war Ernst Koerbel, der Großvater der nachmaligen US-Außenministerin Madeleine Albright.

Judith Jaegermannn, geboren als Lala Pincovska, aus Giwatajim bei Tel Aviv (Israel) hat in ihren Erinnerungen von ihrer Kindheit in Karlovy Vary (Karlsbad) berichtet, wo ihre Eltern ein koscheres Restaurant führten. Sie war 11 Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter und Schwester Ruth ins Ghetto Theresienstadt gebracht wurde.

Bereits als siebenjähriges Mädchen hat sie schon 1937 in Karlsbad die ersten antisemitischen Ausschreitungen erlebt, wie auf der Internetseite www.schoah.org aus den Erinnerungen von Judith Jaegermann dokumentiert wird.

Als sie ihren Vater fragt: „Warum werfen die Leute Steine auf uns?“, kann der Vater nur leise antworten. „Weil wir Juden sind.“

Die fünfköpfige Familie, ihre Eltern und zwei Schwestern flüchten 1939 nach Prag. Die Erniedrigung der jüdischen Bevölkerung nimmt unter deutscher Besatzung bisher ungeahnte Ausmaße an. Judith Jaegermann erinnert sich insbesondere an die Aufschrift auf den Prager Straßenbahnen: „Für Hunde und Juden verboten.“

Während die älteste Schwester mit anderen Jugendlichen nach Palästina flüchten kann, werden die übrigen Familienmitglieder im Sommer 1941 nach Theresienstadt deportiert. Nach 16 Monaten, am 16. Dezember 1943, erreichte der Transport mit 2 491 jüdischen tschechischen Männern, Frauen und Kindern Auschwitz. Judith Jaegermann hat in einem Interview die für die Frauen demütigende Prozedur des Entkleidens, Rasierens und Tätowierens der Häftlingsnummer geschildert.

Sie erhielt die Nummer 71 502.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.schoah.org/zeitzeugen

Vergebliche Hoffnung

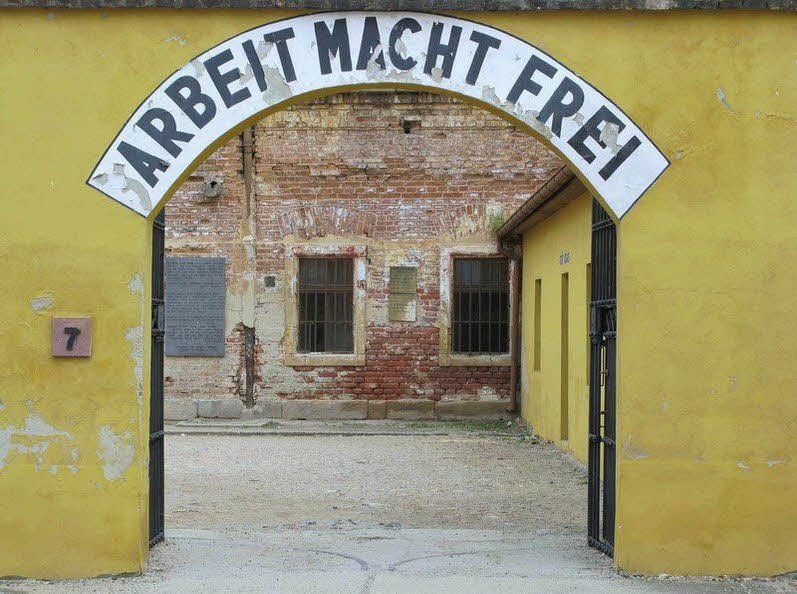

Die riesigen, aufgeschütteten Festungswälle dominieren die Anlage der Siedlung bis heute, die in der ehemaligen Schule ein modern gestaltetes Ghetto-Museum beherbergt, während in der Kleinen Festung die Gedenkstätte Theresienstadt als authentischer Schreckensort an das Konzentrationslager erinnert. Ein Ort, dessen düstere Höfe und Zellentrakte eine unmittelbare Ahnung des Grauens vermitteln, das hier über die Jahre des NS-Regimes herrschte.

Dabei ist Theresienstadt, durch dessen Ghetto Tausende Juden auf ihrem Leidensweg in die Vernichtungslager geschleust wurden und wo viele der Opfer bereits umgekommen sind, noch durch eine besonders makabre Verwendung zu trauriger Berühmtheit gelangt. Die Naziführung gab das Lager als „Altersghetto“ für Juden aus, die propagandistische Absicht war klar: Der Welt sollte vorgespielt werden, dass die Deutschen anständig mit den Juden umgingen - womit man den Blick von der bei der Wannsee-Konferenz beschlossenen „Endlösung der Judenfrage“, also der umfassenden Ermordung der europäischen Juden, abzulenken hoffte.

Eine besonders tragische Rolle in diesem Lügenspiel wurde dem renommierten deutsch-jüdischen Schauspieler Kurt Gerron zugewiesen, den seine Freunde, darunter Marlene Dietrich, noch in die USA zu holen versucht hatten.

Nach Theresienstadt deportiert, wurde Gerron gezwungen, den Propagandafilm „Theresienstadt“ zu inszenieren. Später wurde er unter dem zynischen Titel „Der Führer schenkt den Juden eine Stadt“ bekannt. Gerrons mögliche Hoffnung, durch diese „Auftragsarbeit“ sein und seiner Mitwirkenden Leben retten zu können, hat sich nicht erfüllt. Sowohl der Schauspieler als auch die meisten der Darsteller wurden nach Abschluss der Dreharbeiten nach Auschwitz gebracht und in der Gaskammer ermordet - darunter auch fast alle der rund 1 600 Kinder, die in dem Film zu sehen sind. Im Museum der Stadt sind ihre Namen verzeichnet.

Nach der Befreiung des Konzentrationslagers durch die Rote Armee am 8. Mai 1945 war die Geschichte von Theresienstadt freilich immer noch nicht zu Ende. Mehr als 3 500 Deutschsprachige aus Böhmen, die aus der Tschechoslowakei vertrieben werden sollten, wurden zwischen 1945 und 1948 im Kleinen Lager interniert, 500 von ihnen fanden dort den Tod. Auch ihrer wird inzwischen offiziell gedacht. (mz)