Stasi-Museum "Runde Ecke" in Leipzig Stasi-Museum "Runde Ecke" in Leipzig: Debatte zum Thema DDR-Aufarbeitung

Leipzig - Die „Runde Ecke“ in Leipzig ist das berühmteste, aber nicht das meistbesuchte Stasi-Museum in Deutschland. In Leipzig zählt man jährlich etwa 130.000, in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen inzwischen rund 436.000 Besucher. Aber das Haus am Leipziger Dittrichring 24 bleibt ein besonderer Ort.

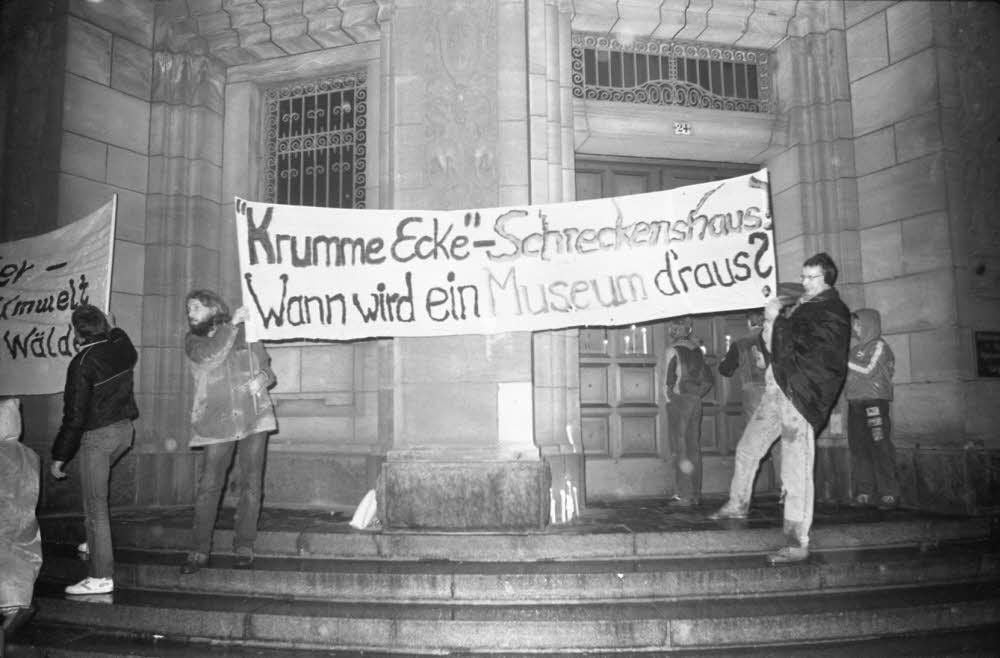

Es ist das einzige Museum, das die Arbeit einer Stasi-Bezirksverwaltung in ihren Originalräumen erklärt. Und es ist ein Haus, dessen Betreiber selbst Teil jener Revolution sind, die den Geheimdienst aus seinen Mauern trieb. Am 6. November 1989 entrollten Demonstranten vor dem Haupteingang das Transparent „,Krumme Ecke’- Schreckenshaus - Wann wird ein Museum d’raus?“. Der Wunsch erfüllte sich am 31. August 1990.

Das ist genau 25 Jahre her. Am Montagabend lud das Bürgerkomitee Leipzig für die Auflösung der ehemaligen Staatssicherheit zum Festakt in den Festsaal des Neuen Rathauses in Leipzig. Nicht in die „Runde Ecke“, die das Bürgerkomitee mit konzertierter finanzieller Unterstützung von Bund, Land, Stadt und Region als Museum betreibt. Die Räume hätten den Andrang nicht fassen können, sagt Tobias Hollitzer, Geschäftsführer des Bürgerkomitees und ein oppositioneller Leipziger der ersten Stunde.

Rund 200 geladene Gäste füllen die nicht durchweg besetzten Reihen. Es ist ein Treffen der Aktivisten von 1989 und der politischen Honoratioren von heute. „Wieviele Menschen unter 25 Jahre sind im Saal?“, wird Hubertus Knabe, Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, im Laufe des Abends fragen. Es sind zwei, die sich melden. Die Mehrheit ist über 60 Jahre alt. Was zeigt: In 20 Jahren muss dieses Erinnern ein anderes sein - oder es findet nicht mehr statt.

Als ein Mann von fast 50 Jahren gehört Tobias Hollitzer zu den Jüngsten im Saal. Er kommentiert Fotos, die auf einer Leinwand zu sehen sind. Die Geschichte der „Runden Ecke“, die 1913 als Geschäftshaus der Alten Leipziger Feuerversicherung öffnete, beginnt ja nicht erst 1950 mit dem Einzug der Stasi. Ein Foto zeigt amerikanische Soldaten, die hier von April bis Juni 1945 das Hauptquartier des VII. US-Armee-Korps’ betrieben. Am 2. Juli 1945 rückte die Rote Armee nach, die ihren Geheimdienst NKWD im Haus installierte, später folgte der Stasi-Vorläufer „K5“. Man sieht den Stasi-Minister Erich Mielke, wie er 1976 das Gebäude betritt. Die Belegschaft im Kinosaal beim geselligen Beisammensein aus Anlass des IX. SED-Parteitages. Nur eine einzige Aufnahme aus dem Jahr 1985 zeigt das Haus zu DDR-Zeiten von außen - aufgenommen von einem Niederländer, dem sofort zwei seiner drei Kameras abgenommen worden waren.

Gleichzeitige Legida-Demonstration Thema beim Festakt

Es sei für ihn schwer zu ertragen, spricht Hollitzer, dass der „Wir sind das Volk“-Slogan heute von Legida-Demonstranten skandiert werde, aber das müsse man aushalten, denn die 1989 erkämpften Grundrechte gelten für alle. Es käme jetzt darauf an, den „Demagogen“ den „Resonanzraum“ zu entziehen. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung zeigt sich ganz kämpferisch. „Rassismus ist keine Meinung. Rassismus ist ein Verbrechen“, erklärt der Sozialdemokrat, um vom Pult weg zu einer Anti-Legida-Demonstration zu entschwinden.

Tatsächlich fällt ein Rassismus, der „in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören“, laut Strafgesetz unter „Volksverhetzung“ (bis zu fünf Jahre Haft). Das muss deshalb erwähnt werden, weil Hubertus Knabe laut darüber nachdenkt, ob Rassismus an sich schon ein „Verbrechen“ sei.

Knabe gehört zum Podium, das „Stand und Perspektiven“ von 25 Jahren „Aufarbeitung“ der SED-Diktatur erhellen soll. Der Berliner Historiker sorgt sich vor allem um zwei Tatsachen: Erstens, dass die „Nachgeborenen“ von den „Diskursen“ um die DDR-Geschichte nicht erreicht würden, was an der Geschichte nicht liegen könne, denn die biete alles an Spannung, was denkbar wäre, zweitens, dass der kommunistische Charakter der SED-Diktatur öffentlich unterschlagen, von einer „kommunistischen Diktatur“ nicht gesprochen werden dürfe (einmal sollte ihm das Attribut aus einer Veröffentlichung weglektoriert werden), dass mithin die Linien zum Linksextremismus der Vergangenheit und Gegenwart unsichtbar blieben.

Diskussion launig am Publikum vorbeimoderiert

Eine Einschätzung, die Anna Kaminsky teilt. Die Geschäftsführerin der Bundesstiftung Aufarbeitung beklagt, dass es gelungen sei, die SED vom Begriff der kommunistischen Diktatur, also von ihrer KPD-Kampfgeschichte gegen die Weimarer Republik und den stalinistischen Verbrechen zu entkoppeln, ein Vorgang, der sonst nirgendwo im Ostblock denkbar wäre, was dazu führe, die DDR als ein „Diktatürchen“ misszuverstehen. Es sei nicht hinzunehmen, dass die DDR-Geschichte kein Prüfungsthema für Schüler sei, was von vornherein die Notwendigkeit entsorge, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.

Roland Jahn, Chef der Stasi-Unterlagen-Behörde, will die DDR-Erlebnis-Generation erreichen, diese „bei ihren eigenen Erlebnissen packen“. Sein Projekt ist es, eine Zivilgeschichte der Anpassung zu erzählen, die das Beiläufige im Repressiven sichtbar macht, das Staatstragende im kleinen Kompromiss. Selbstverständlich wird von Anna Kaminsky einmal mehr beklagt, dass die SED kein Aufarbeitungsthema sei, so dass man - nach einem Wort des Bürgerrechtlers Rainer Eppelmann - immer wieder das Pferd (die Stasi), aber nicht den Reiter (die Partei) sichtbar mache. Auch in der Diskussion nicht, die von Sven-Felix Kellerhof (Tageszeitung Die Welt) launig am Publikum vorbeimoderiert wird.

Und am Ende auch gesungen. Fünf Thomaner präsentieren „Die Gedanken sind frei“. Leider nicht, ohne eigene artige Gedanken zu den „Gedanken“ vorzutragen, was beifallheischend wirkt. So als wollten Enkel ihren Großeltern eine Freude machen. Klappt aber nicht ganz. Denn sie erzählen auch, dass ihnen dieses Lied deshalb auch so wichtig sei, weil es ihnen in China aus dem Programm gestrichen wurde. Da sagt ein Alt-89er: „Dann hätten sie nicht auftreten dürfen.“ (mz)