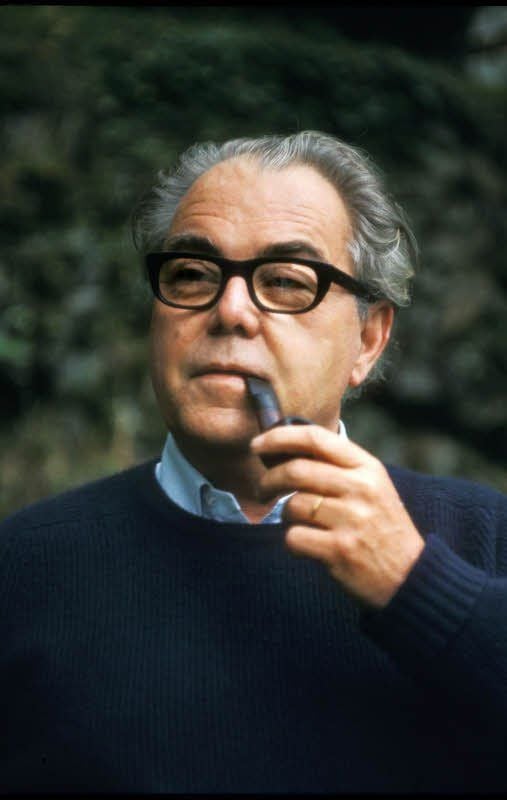

Schriftsteller Schriftsteller: Was Max Frisch 1973 in der DDR erlebte

halle (saale)/MZ - Der Himmel ist blass, die Straßen liegen ruhig und breit, die Autorenfreunde wohnen um die Ecke. Grass, Johnson und Enzensberger. Westberlin im Jahr 1973 vereint die Vorzüge einer Großstadt mit den Qualitäten einer Kleinstadt. Das hat auch Nachteile. Wer nicht sehr genau weiß, was er auf der ummauerten Insel sucht, den holt die Langeweile ein. „Berlin ohne eine einzige Zeitung von Rang“, notiert Max Frisch.

Was tun, wenn der geistige West-Blues droht? Ab durch die Mauer. Da ist Ostberlin, das Schaufenster der DDR, Wohnsitz der Künstler, die vom Staat etwas zu erwarten haben. Der Schweizer Max Frisch, als Autor von Stücken wie „Biedermann und die Brandstifter“ und „Andorra“ ein Klassiker zu Lebzeiten, beobachtet die Ost-Szene mit Neugier, einem aus Anziehung und Abstoßung gemischten Erstaunen.

Das allein ist es, das die aus dem Nachlass des 1991 im Alter von 79 Jahren gestorbenen Max Frisch herausgegebenen Berliner Notate zu einer lohnenden Lektüre macht. Was Frisch in seinem auszugweise veröffentlichten „Berliner Journal“ neben den Westberliner Tagesskizzen bietet, ist eine einzigartige Schilderung des Literatur-Milieus Ost, Ausflüge bis Leipzig inklusive.

Der Anlass ist ein persönlicher. Im November 1972 kauft Frischs zweite, 28 Jahre jüngere Ehefrau Marianne eine Wohnung in der Sarrazinstraße 8, Friedenau. Warum Berlin? Dort leben viele Freunde. Frisch ist der Schweiz überdrüssig. Und nicht nur der.

Der Wahlberliner ist 61. Die Erfindungskraft lässt nach, das Interesse am Biografischen wächst. Frisch lässt sich buchstäblich gehen. Hängt Gedanken nach. Lässt Arbeit liegen. So lebt er - über die Ehebruchgeschichte „Montauk“ hinweg - in Berlin bis 1978. Die Ehe mit Marianne wird 1981 geschieden. Sie lebt noch heute in Berlin.

Das „Berliner Journal“ orientiert sich an den legendären Tagebüchern der Jahre 1946 bis 1949 und 1966 bis 1971, die Prosa, Report und Reflexion vereinen; aber dieses Vorbild bleibt unerreicht. Selbstverständlich: Da sind schöne Miniaturen, etwa über den notorisch öffentlichen Günter Grass („kaum jemand, der mit Sympathie von ihm spricht“) oder Uwe Johnson („mühsamer als die meisten, auch wenn er lustig ist, witzig“). Aber so etwas kann man auch anderswo finden. Aber nicht das, was Frisch über die DDR notiert.

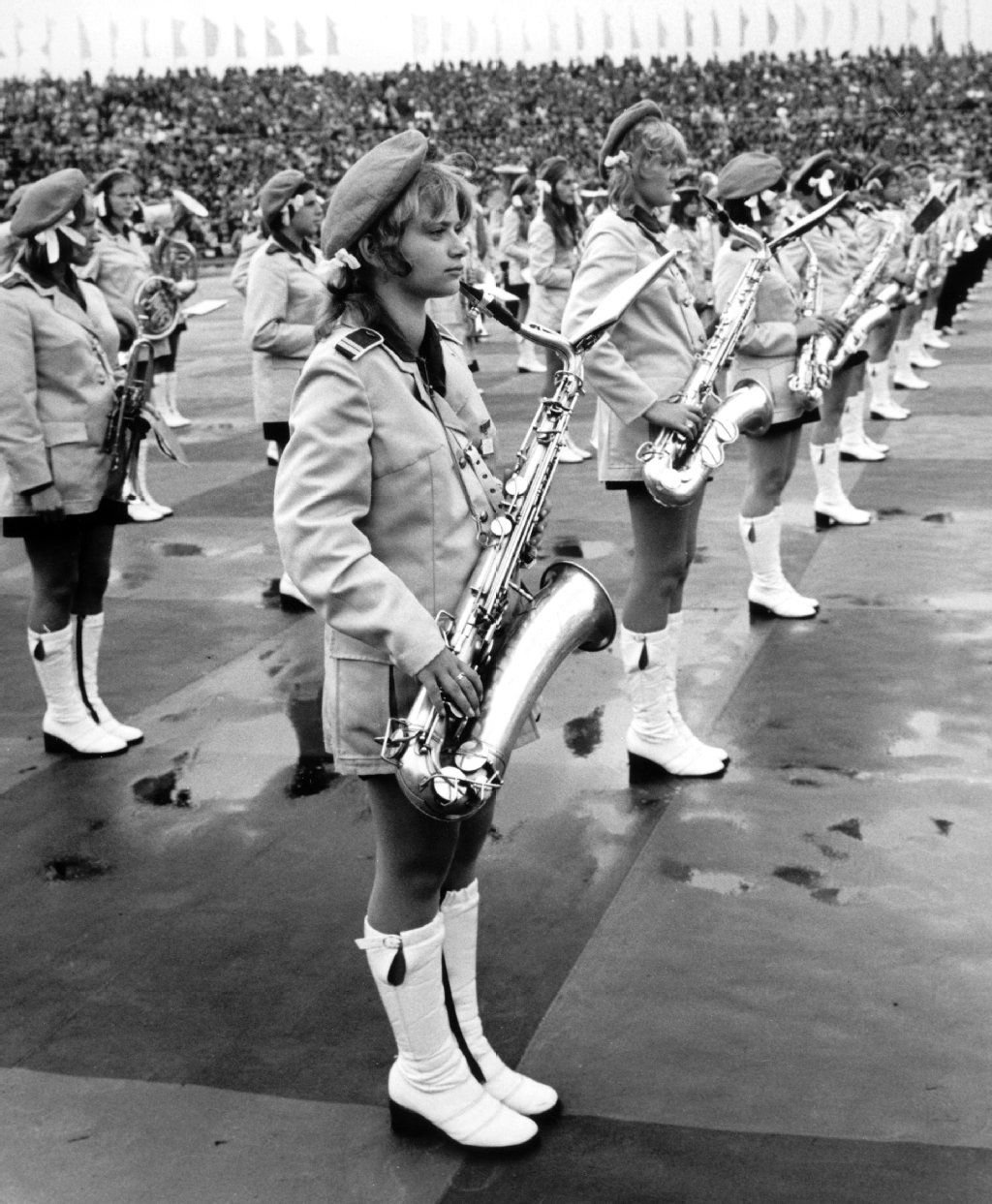

Die gerät ihm zuerst über das Fernsehen in den Blick. „Die erste Übung in Ost-Fernsehen. Das hat man bald erlernt, fürchte ich; paradoxerweise erinnert ihre öde Simplifikation an die Nazi-Zeit.“ Tage später eine TV-Diskussion „über die wissenschaftliche Gültigkeit des Kommunistischen Manifestes“. Ein „gelassenes Wetteifern im Einverständnis, ein Musterschüler-Treffen“, notiert Frisch. „Jeder spricht aus, was der andere auch ausgesprochen hätte, eingespurt durch Scheinfragen.“ Eine „Litanei der verbalen Selbstbestätigung“. Kritik ist allein „Kritik am Gegner“. Man soll hier nichts lernen, nur einstimmen. Es herrschen Pfaffentum und Kumpelhaftigkeit.

Im Frühjahr 1973 reist Frisch nach Ostberlin: „das prompte Gefühl in der Fremde zu sein“. Er trifft seine Lektoren vom Verlag & Welt. „Über die eigene Situation sprechen sie kritisch, nicht subversiv; nicht propagandistisch, nicht nötigend. Es bleibt schon der Kummer, provinziell zu sein, ausgeschlossen.“ Frisch fährt nach Leipzig weiter zur Buchmesse. Er werde „auf Händen getragen“, meldet der Schweizer. Aber: „Wo bleiben die Autoren?“

Der Gast begreift, welchen Zuständen die Literatur in der DDR ihre Wertschätzung verdankt. „Die Literatur als Fenster, in jedem Gespräch hier ist zu spüren, dass sie eine Funktion hat.“ Die Kollegen Ulrich Plenzdorf und Klaus Schlesinger: „unversnobt, sehr wach, einer großen Herzlichkeit fähig; kein Palaver“. Er trifft die Jugend, die nicht aus dem Land herauskommt. „Es steht in keinem Verhältnis, was dieser Partei-Staat sich nützt und was er sich schadet durch diese Reise-Sperre; sie höhlt das Selbstvertrauen aus.“

Dem Schriftstellerpaar Christa und Gerhard Wolf („etwas Besonnenes, eine Haltung, die man aus pfiffigen Vorworten aus der Feudalzeit kennt“) begegnet Frisch mit höflicher Herzlichkeit. Günter Kunerts verblüffender Freigeisterei folgt er gern, notiert dann aber bestürzt: „Kunert ist Parteimitglied“.

Im DDR-Schriftstellerverband werde „ausgespart, was die Hackepeter-Gemütlichkeit“ stören könnte. Überhaupt, beobachtet Frisch, begegnen sich die Autoren untereinander „wie verpackt, fast alle“. Man erkundigt sich nicht von sich aus nach Kollegen. Statt dessen herrsche in den offiziellen Runden ein „Alibi-Humor“, der zeige, wie keck man sei. Frisch schaut durch die Kulissen hindurch. „Wieviel hat es mit Sozialismus zu tun?“, fragt er. „Der Verschleiß von natürlichem Charakter, wenn das taktische Verhalten im täglichen Umgang zur zweiten Natur wird...“

Die Auswahl hätte also auch „Ost-Berliner Journal“ heißen können, denn alles andere bleibt blass. Wirkt wie ein Werk ohne Volumen: Es fehlt die Dimension des Autors. Was wohl daran liegt, dass hier nur zwei von fünf in einem Zürcher Bank-Safe überlieferten Journal-Büchern ausgewertet wurden - aus, ach ja, Gründen des Persönlichkeitsschutzes. Frischs Ehe-Notizen fehlen komplett. Aber aus etwas Halbem lässt sich nichts Ganzes machen. Schon gar nicht bei einem Könner wie Max Frisch.