Salman Rushdie Salman Rushdie: Hitchcocks Krähen

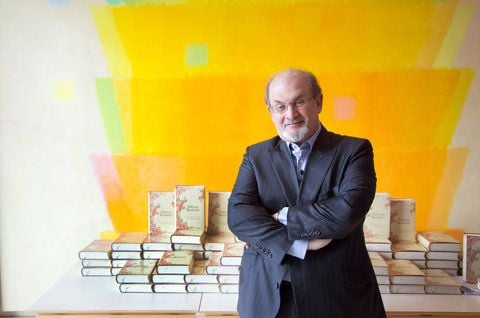

berlin/MZ. - Kurz nach zehn Uhr vormittags eilt der Pulk der Kameraleute zum Podium, die Objektive sind auf die Eingangstür gerichtet. So, wie es immer ist, wenn ein Prominenter auftritt. Und der Star, wenn er endlich erscheint, hebt dann üblicherweise die Arme, grüßt, lacht oder winkt in die Runde. Salman Rushdie hingegen betritt den Raum leise, ein freundlicher, bescheiden und etwas abgespannt wirkender, nicht mehr junger Mann mit Stirnglatze und grauem Bart um Mundpartie und Kinn. Auch sein Anzug ist unauffällig, der oberste Hemdknopf ist geöffnet, keine Krawatte.

Das Fotografieren fällt preußisch knapp aus, der Schriftsteller bedankt sich höflich, nun soll es zur Sache gehen. Der Verlag C. Bertelsmann hat zur Präsentation von Rushdies Autobiografie in sein Berliner Haus gebeten, das Repräsentanz heißt: Unter den Linden, gegenüber dem Zeughaus, eine feine Adresse. "Joseph Anton" ist der Lebensbericht überschrieben, der in diesen Tagen weltweit erscheint.

Joseph Anton ist das Pseudonym, das Rushdie sich auf Anraten der Polizei zugelegt hatte, nachdem 1989, am 14. Februar, dem Valentinstag, der gegen ihn gerichtete Mordaufruf des Ayatollah Khomeini bekannt geworden war. Den Vornamen lieh sich der indisch-britische Autor von Joseph Conrad, einem seiner beiden Lieblingsschriftsteller. Anton geht auf Tschechow zurück, den anderen Favoriten.

In Zeiten, da man für elektronische Bankgeschäfte und tausend andere Gelegenheiten Passwörter benötigt, würde ein solcher, literarisch hergeleiteter Deckname für einen Mann des Wortes wahrscheinlich schon von der Sicherheits-Software als zu unsicher abgewiesen werden. Aber heute würde sowieso alles ganz anders laufen, sagt Rushdie später im Gespräch, das von Frank Schirrmacher, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, moderiert wird. Heute, im Internet-Zeitalter, wäre es noch gefährlicher als seinerzeit, ein Buch wie "Die satanischen Verse" zu veröffentlichen, dessentwegen Khomeini, religiöser Führer und Staatsoberhaupt des Iran, ihn, Rushdie, seinerzeit mit der Fatwa belegte. Heute würde der Mordaufruf an "das stolze muslimische Volk der Welt" via Facebook und Twitter ungleich schneller und weltweit die Runde machen.

Vorbei ist die Geschichte indes nicht, erst jüngst wurde das "Kopfgeld", das die religiösen Fanatiker auf Rushdie aussetzten, auf mehr als drei Millionen Dollar erhöht. Ein bizarrer, ungeheuerlicher Vorgang von Anfang an. Regierungen bekannten sich zu ihm, Rushdie nennt Norwegen und Kanada. Allerdings ließen manche Staaten auch Vorsicht walten: Wegen eines Mannes könne man nicht die Außenpolitik ändern, habe ihm der frühere deutsche Bundesminister Klaus Kinkel einmal gesagt und damit wohl auch auf die Handelsbeziehungen seines Landes mit dem Iran angespielt.

Rushdie, der 1947 in Bombay geboren wurde und mit 13 Jahren nach England zog, ist kein verbitterter Mann, er hat nicht nur Freundschaft und Unterstützung erfahren, sondern auch berufliche Anerkennung, die er schon genossen hatte, bevor das Todesurteil über ihn gefällt worden war. Aber dieses Urteil hat sein Leben und Denken dramatisch verändert. Davon handelt sein jüngstes Buch.

Man wird es mit Spannung lesen - aber nicht nur als Lebensbericht schlechthin, sondern auch als Reflexion über den realen Schrecken totalitärer Ideologien. Rushdie hat für die Bedrohung, die mit dem Erstarken radikaler Islamisten in die Welt gekommen ist, das Bild eines Kinderliedes gefunden, das er in Kalifornien singen hörte. Darin ist von Krähen die Rede: Einer erst, dann zwei, dann immer mehr dieser schwarzen Vögel tauchen auf. So versteht er die Drohung gegen sich, mit der etwas begann, das er in den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf einem grauenhaften Höhepunkt, aber noch immer nicht am Ende des Möglichen sieht. Die Plage der todbringenden Vögel in Alfred Hitchcocks großartigem Film gibt den apokalyptischen Hintergrund für Rushdies Ängste.

Wie hat er die Jahre nach dem Mordaufruf aus Teheran gelebt? Der Autor beschreibt sein Bemühen, mit beschwörenden Worten die Worte einzufangen - seine wie jene, die sein Leben quasi umgeschrieben hatten. Und er schildert die Existenz im Verborgenen, den Horror jenes Tages zum Beispiel, als der allabendliche Anruf bei seinem Sohn und dessen Mutter ins Leere ging, immer wieder, anderthalb Stunden lang. Die aufgeschreckte Polizei meldete ein erleuchtetes Haus, die Türe offen. Aber der Junge war bei einer Schultheateraufführung aufgehalten worden, seine Mutter hatte lediglich vergessen, Bescheid zu geben. Und die Polizei observierte das falsche Haus. "Ein Polizeifehler. Nur ein dummer Fehler", schreibt Rushdie. Die Panik fällt ab, aber der Schrecken bleibt: "Dies war der schlimmste Tag in seinem Leben."

"Joseph Anton" ist in der dritten Person geschrieben, wie ein Roman. Rushdie kann die Gespenster, die ihn bedrängen, so ein wenig auf Distanz halten. Oder er hofft es doch. So, wie er darauf hofft, dass es einen erwachsenen Umgang mit Ideen geben wird, auch wenn sie eine Ideologie oder eine Religion kritisieren. "Es gibt einen Unterschied zwischen einem Angriff auf Menschen und einem Angriff auf Ideen." Rushdie weiß, wovon er spricht. Klarer kann man die Freiheit des Wortes nicht verteidigen.

Salman Rushdie: Joseph Anton. Die Autobiografie. C. Bertelsmann, 720 Seiten, 24,99 Euro