Rudolf Horn Rudolf Horn: Er war der «Design-Papst» der DDR

Halle/Leipzig/ddp. - Ihm sei «derschöne deutsche Begriff Gestalter» wesentlich lieber. Dabei gilt der79-jährige Schöpfer des bekannten Möbelprogramms Deutsche Werkstätten(MDW) Dresden-Hellerau als der «Design-Papst» der DDR. DerInnenarchitekt, der auch lange an der Hochschule für Kunst und DesignBurg Giebichenstein in Halle als Professor lehrte, brachte mit seinenkreativen Ideen Pfiff in die Wohnungen des real existierendenSozialismus und darüber hinaus. Sein Freischwinger - ein eleganterSessel aus Edelstahl und schwarzem Leder - wurde ausschließlich inden Westen exportiert. Noch heute stehen Horns Möbel in zahlreichendeutschen Wohnungen. Horn, der am 24. Juni 80 Jahre alt wird, entwarfEinrichtungen fürs Leben.

Die Kunsthochschule in Halle würdigt ihren emeritierten Professorzu dessen Geburtstag mit verschiedenen Veranstaltungen. Ende Aprilwird es ihm zu Ehren einen Festakt mit einer Dia-Präsentation sowieein Symposium geben, bei dem unter anderem Horns Absolventen ihreArbeiten vorstellen. Natürlich wird es in der Podiumsdiskussion am29. April auch um Horns MDW-Programm gehen, das von 1967 an 24 Jahrelang in den verschiedensten Varianten und in hohen Stückzahlenhergestellt wurde. Genau genommen handelte es sich dabei um vieleverschiedene Einzelteile wie Seiten- und Frontwände, Regale undanderes, die zum Zusammenbauen geschickter Hände bedurften.Zusammenstellen mussten sich die ohnehin meist sehr pragmatischveranlagten DDR-Bürger ihr MDW-Mobiliar selbst. Kreativität in deneigenen vier Wänden war von Horn ausdrücklich erwünscht. «Ich warbegeistert, als ich sah, was die Leute daraus gemacht haben»,erinnert sich der rüstige Mann, der sich jetzt ausschließlich seinergroßen Leidenschaft widmet - dem Malen.

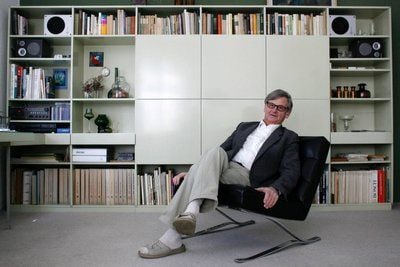

Horns Wohnung in Leipzig-Gohlis ist wie ein Museum seinerMeisterstücke, denn fast alle seine Möbel hat der Formgestalter vorvielen Jahren selbst entworfen. In einem der Zimmer steht Hornsberühmter Freischwinger, der einstige DDR-Exportschlager. «Stahl undLeder gab es in der DDR nicht so viel», sagt Horn fast ein wenigentschuldigend, denn kaum ein DDR-Bürger bekam das edle Stück je zusehen, geschweige denn zu kaufen. Die Idee zur Gestaltung seinesFreischwingers kam Horn übrigens in den 60er Jahren, als er sich ineinem Leipziger Museum in den berühmten Barcelona-Sessel desArchitekten Ludwig Mies van der Rohe setzte und ihn ziemlich unbequemfand. Noch am selben Abend sei der Entwurf für seinen Sesselentstanden. Viele andere von Horn kreierte Möbel aber waren auch inder DDR zu haben und erfreuten sich teilweise großer Beliebtheit.«Mir war wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen», berichtet Horn,der schon als junger Mann nach dem Krieg das neu entstehende«Innenleben» der DDR-Wohnungen entscheidend mitgestaltete.

«Ich wollte die festen Wohnungsstrukturen auflösen», sagt derDesigner für den Volksbedarf. Die DDR-Führung ließ ihm dabeierstaunlicherweise weitgehend freie Hand. So startete Horn 1970 inRostock den Modellversuch «Variables Wohnen». Dabei zogen Familien inein extra dafür errichtetes Haus mit Wohnungen ohne feste Innenwändeein. Ähnlich wie beim Hellerauer Möbelprogramm konnten die Menschenauch hier bei der Gestaltung der Wohnungen ihrer Fantasie freien Lauflassen. Horn staunte wieder einmal über die Kreativität der Menschen.Das Projekt scheiterte jedoch an ökonomischen Zwängen, ließ sich inder Mangelwirtschaft nicht durchsetzen.

«Rudolf Horn war der wichtigste Möbeldesigner der DDR», sagt seinfrüherer Dozentenkollege von der Kunsthochschule Halle, Johann Stief.Der Innenarchitekt ist Kurator der Ausstellung zu Ehren Horns. Siezeigt dessen Möbelentwürfe als Dia-Show. «Er hat ohne Vorbildergearbeitet, da er nicht über die Grenze schauen konnte», betontStief. Horns Kreationen strahlten «keine typische Architekturkälte»aus, sondern waren nach Stiefs Einschätzung «sehr wohnlich». DasMDW-Programm sei kein Billigprodukt gewesen. So hätten diese Möbelbeispielsweise immer eine «schöne Rückseite» gehabt, um einen Schrankfrei im Raum aufstellen zu können. Bester Qualitätsbeweis seiallerdings, dass die Möbel 20 Jahre nach der Wende noch immer inzahlreichen Wohnungen zu finden seien.