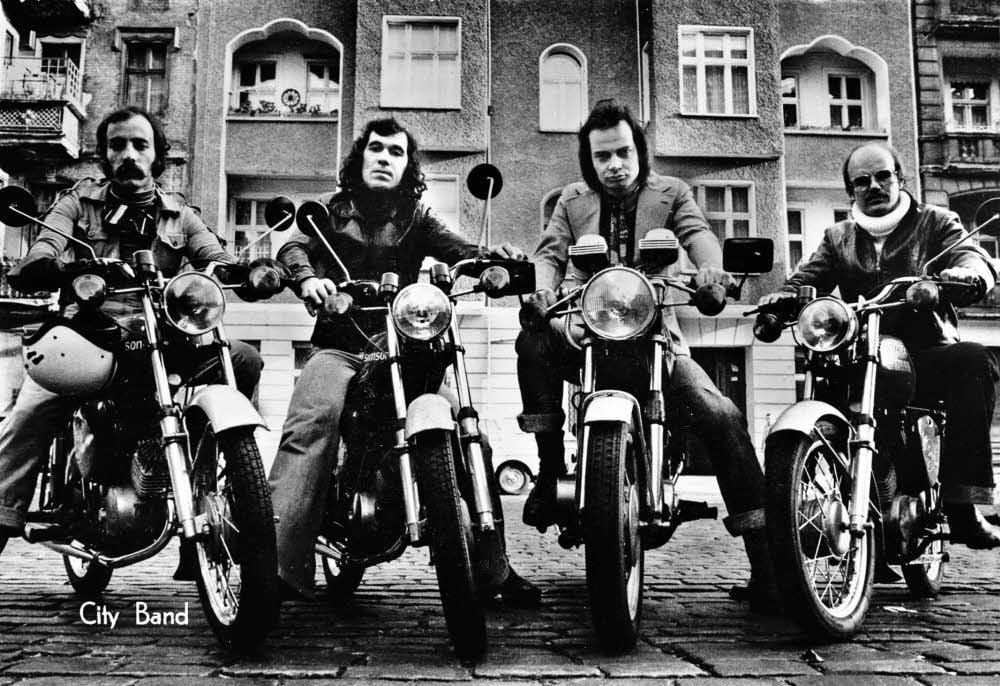

"Rocklegenden" von City-Frontmann Toni Krahl "Rocklegenden" von City-Frontmann Toni Krahl: Als Mädchen über die Tische liefen

Halle (Saale) - Nach solch einem Satz kann eigentlich nichts mehr schiefgehen: „Alles hat sich genau so abgespielt – oder eben ganz anders“, steht am Ende des kurzen, ersten Kapitels dieser Erinnerungen. Im Beipackzettel, gewissermaßen. Damit hat Toni Krahl, Frontmann der immer noch aktiven DDR-Band City, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erwischte ihn jemand bei einer Ungenauigkeit, wäre auf die warnend angekündigten Risiken und Nebenwirkungen hinzuweisen. Das ist das Eine. Aber noch wichtiger als das ist Krahl die lässige Geste, mit der er hier sozusagen seine Lederjacke in den Ring der Rocker-Geschichte wirft: Selbstbewusst, wie es ihm zusteht. Und meistens noch knapp an Arroganz und Großmäuligkeit vorbei. Meistens.

An diese Beobachtung wird man beim Lesen des mit 221 flott beschriebenen Seiten verträglich dicken Buches noch einige Male erinnert werden – komischerweise immer dann, wenn der Autor, den man förmlich reden hört beim Lesen seines Textes, sich ganz sicher ist, jetzt mal einen Knaller rauslassen zu dürfen, einfach so. Etwa bei der Beschreibung der Partys, die er gemeinsam mit den Gitarreros genoss, einer Art Allstar-Band des Ostbeat. Da hieß es „Hoch die Tassen“, wie Krahl berichtet, man hat es immer geahnt.

Und „die örtlichen Mädels“ durften über die langen Tische laufen, an denen die Musiker-Elite, bis auf Tamara Danz sämtlich Männer, saß und Spaß hatte. „Gut gebaut ging vor gut gebildet“, schreibt der inzwischen 66-jährige Musiker über die Freiwilligen aus der Fankurve, die solchen Abenden die rechte Würze gaben: „Natürlich halbnackt“. Hier wird der Bericht einfach peinlich. Wegen der Frauen, die hier noch ein letztes Mal vorgeführt werden. Und für den Autor selber, der es eigentlich nicht nötig hat, sich und seinen Lesern Pin-Ups aus der eigenen Erinnerung zu schnippeln.

Aber „Toni Krahls Rock-Legenden“, wie das Buch heißt, liefern dennoch in der Hauptsache eine spannende, lohnende Lektüre. Denn erstens wächst sich das Erinnerte zu einer Art Lexikon des Ostrock-Geschäfts aus, in dem sich alle und alles finden, was Rang und Namen in diesem Volkseigenen Betrieb der besonderen Art hatte - von den staatstragenden Puhdys bis zur widerborstigen Renft-Combo, vom Anarchopunk Aljoscha Rompe bis zu Pankow, die als wilde, wohlmeinende Verbesserer der kleinen sozialistischen Welt gerade noch opportun waren.

Zweitens beschreibt Krahl, geboren im Gründungsjahr der DDR, sehr anschaulich, wie alles begann mit diesem Land – und wohin es führte, was heimkehrende Emigranten, darunter auch jüdische Flüchtlinge mit kommunistischen Idealen, zu installieren halfen. Der Musiker selbst kommt aus einer solchen Familie, André Herzberg von Pankow auch. Und der Regisseur Peter Kahane, ein Kinderfreund von Krahl. Hier ist es oftmals der Subtext, der die Geschichte zusätzlich aufregend macht: Um Chancen und Illusionen geht es, um Privilegien und Selbsttäuschung auch. Um Enttäuschung und Wunden. Und um Widerspruch, der im gemachten Nest der DDR-Nomenklatura keimte.

Wie es Toni Krahl nach drei Jahren in Gefängnis wegen einer Demonstration vo der sowjetischen Botschaft in der DDR-Hauptstadt Berlin erging, lesen Sie auf der nächsten Seite.

Krahl erzählt es überwiegend schlank und ehrlich weg, gerade auch, wenn es um seinen politischen Schmerzpunkt geht, den Einmarsch der Roten Armee im August 1968 in Prag. Seinen Protest hat er mit Freunden vor die sowjetische Botschaft in Ostberlin getragen, ist der anrückenden Polizei glücklich entwischt und dann doch von der Stasi eingesperrt worden deswegen. Drei Jahre Knast hat ihm das Gericht aufgebrummt, nach drei Monaten kam er wieder frei. Den Vater, Auslandskorrespondent beim SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“, der einst mit Erich Honecker im Zuchthaus Brandenburg saß, haben seine Genossen wegen der staatsgefährdenden Schandtaten seines Sohnes strafversetzt, aber er hat trotzdem noch ein auskömmliches Leben gehabt. Wie auch sein Sohn, der nach obligatorischer Bewährung in der sozialistischen Produktion seinen schon früh entdeckten Neigungen nachging und Musiker wurde.

Die erste richtig gute Gitarre hat ihm Henry Hübchen verkauft, auch der ist sein Kumpel seit Jahrzehnten. Die DDR war eben ein kleines Land, dort kannten sich die Pappenheimer alle. Für die Gitarre hat Hübchen übrigens zu viel Geld verlangt, wie Krahl meint. Der Freundschaft hat es keinen Abbruch getan. Und es lässt sich heute gut erzählen – Anekdoten wie diese, auch Kollegenklatsch und Miniaturen etwa über Lindenberg und Maffay, sind es nicht zuletzt, weswegen man das Buch überwiegend mit Freude liest. Bis hin zu jenem Tag im September 1989, als Krahl und Kollegen auf Bärbel Bohleys Berliner Sofa saßen, um sich von ihr über das Neue Forum, die Bürgerbewegung der DDR, ins Bild setzen zu lassen.

Herausgekommen ist schließlich die Erklärung der ostdeutschen Unterhaltungskünstler zur Lage im Lande, eines der vielen mehr höflich als zornig bimmelnden Totenglöckchen für die bereits klinisch tote Republik der Funktionäre.

City aber, Krahls Kapelle, ist noch ganz munter. Und Krahl selber auch. „Am Fenster“, der Hit mit Balkangeigenzauber, hat die Band nach oben gebracht und dort gehalten. Und „Casablanca“ auch, jenes 1987 bei der DDR-Plattenfirma Amiga erschienene Album, das die First Lady des Landes, Margot Honecker, wegen seiner unverhohlen kritischen Töne wieder einsammeln ließ. Und das zum Besten gehört, was der inzwischen wiedervereinigte Deutschrock zu bieten hat. Immer noch. Das muss man Krahl und Genossen lassen.

Toni Krahl präsentiert gemeinsam im Gespräch mit Kai Suttner seine „Rocklegenden“: Halle, 15. März., Thalia Buchhandlung am Markt, 20.15 Uhr, Tickets in der Buchhandlung