Merseburger Spiegelkabinett Merseburger Spiegelkabinett: Verlorener Kunstschatz

berlin/merseburg/MZ - Kein Raub, keine Kriegsbeute, keine Vernichtung – nein, Merseburgs Verlust des Spiegelkabinetts aus dem einstigen herzoglichen Schloss war ein Verwaltungsakt, man könnte auch sagen eine Amtsanmaßung. Seit 1815 residierte die preußische Bezirksregierung im Schloss, und 1924 wollte der damalige Regierungspräsident Karl Bergemann das Spiegelkabinett loswerden.

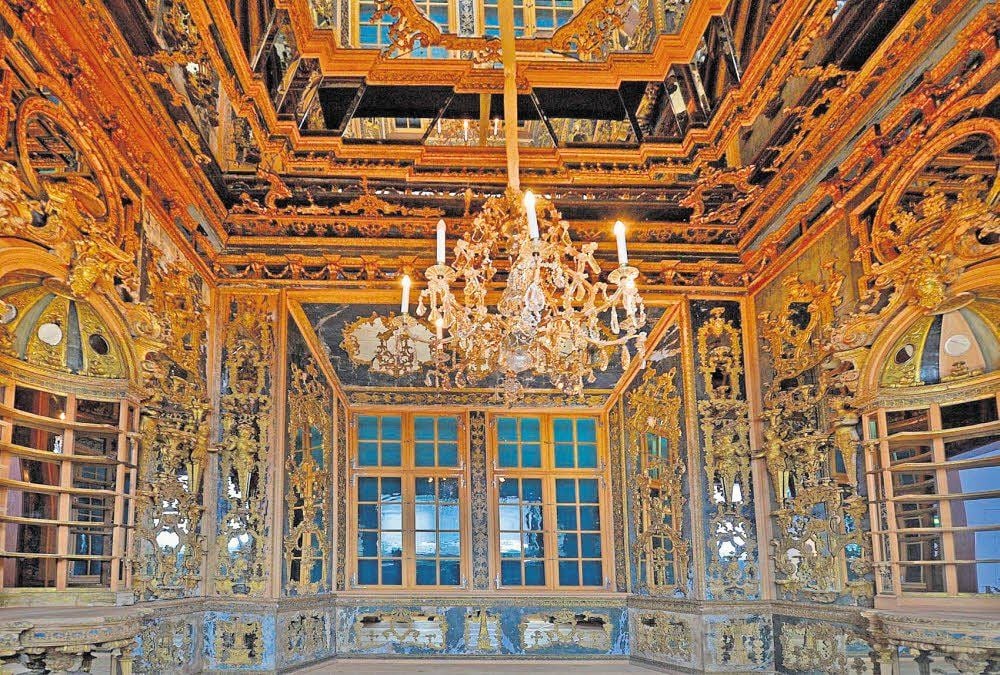

Dieser letzte Rest vom einstigen Fürstenprunk beanspruchte einen Raum in seiner Dienstwohnung im dritten Stock des saaleseitigen Flügels, wo es 1711 Herzog Moritz Wilhelm für seine Gemahlin Henriette Charlotte mit chinesischem Porzellan ausgestattet hatte, tausendfach bespiegelt vor goldlackiertem Schnörkelwerk auf dunkelblauer Leinwand. Ganze 27 Jahre hielt der Glanz. 1738 starb der Herzog ohne Erben, die Porzellane und alles übrige Inventar wurde an den Dresdner Hof abtransportiert. Merseburg blieb nur der glitzernde Wanddekor, ein Frühwerk des Hofbau- und -bildhauermeisters Johann Michael Hoppenhaupt. Kein Grund zur Freude für den Regierungspräsidenten, der sich beim Bezirkskonservator beklagte, der Raum sei „für Wohn- und Wirtschaftszwecke“ verloren.

Taktisch schlau legte er sein Ansinnen anderen in den Mund. Verklausuliert ließ er den Denkmalpfleger wissen: „Da eine Nichtausnutzung des Raums nicht vertretbar erscheint, hat der Herr Finanzminister einen Ausbau der Wandbekleidung angeregt, und mich beauftragt, mit der Generalverwaltung der Museen in Verbindung zu treten, ob die Verwaltung geneigt wäre, den Ausbau auf ihre Kosten zu bewirken.“ Offenbar hatte man in Berlin ein offenes Ohr für das „gesteigerte Raumbedürfnis“ der Behörde. Im Februar 1925 notiert der Merseburger Oberbürgermeister ein Telefonat mit dem Oberregierungsrat und dem Oberbaurat: „Das Spiegelzimmer komme nicht zur Geltung, die wenigsten Einwohner hätten davon je gehört und es sei auch nur durch die Wohnung des Regierungspräsidenten zugänglich.“

Und die Zeitung „Merseburger Korrespondent“ berichtet, in Berlin halte man das Kabinett für einen „Torso“, der „nachträglich eingebaut“ worden und nun „in ruinösem Zustand“ sei – höchste Zeit also, es in Berlin „der Allgemeinheit zugänglich zu machen“.

Magistrat und Heimatverein rannten mit Eingaben gegen die „nicht zu rechtfertigende Behandlung der Stadt“ an, gegen den „Vandalismus, der erhebliche Kulturwerte vernichtet“. Vergebens. Das Kabinett wurde abmontiert und im „Deutschen Museum“, dem Nordflügel des Pergamonmuseums, ausgestellt. Im Krieg pulverisierte eine Granate den Parkettboden.

Der Rest aber überlebte, wurde unsortiert in zwölf Kisten verpackt und landete im Kunstgewerbemuseum, das seit 1972 als Eigentümer firmiert. Erst 1998 begann man, das Puzzle zusammenzusetzen. Die Restaurierung dauerte sieben Jahre, um die Farbfassung, die Vergoldung der Reliefs und die durchweg zerbrochenen Spiegel wiederherzustellen.

In dieser aufgefrischten Pracht war das Merseburger Spiegelkabinett endlich ab 1994 wieder zu sehen, im Kunstgewerbemuseum am Kunstforum nahe beim Potsdamer Platz. Den erlittenen Verlust vor Augen, stellten der Landkreis, zu dem Schloss und Museum gehören, und das Magdeburger Kultusministerium wiederholte Anfragen bei den Berliner Staatlichen Museen. Doch die verwiesen auf den geleisteten Restaurierungsaufwand und auf die Rechtslage.

Der Umzug des Spiegelkabinetts war 1925 quasi ein Verwaltungsakt der preußischen Administration. 2011 keimte in Merseburg neue Hoffnung auf, als das Kunstgewerbemuseum wegen Sanierung schloss. Aber seit kurzem ist das Kunstwerk urplötzlich im Bode-Museum auf der Museumsinsel wieder aufgestellt.

Dort füllt es einen Raum zwischen der Raumfolge zur europäischen Bronzekunst und dem Café auf der Empore. Eine Tafel erläutert Herkunft und kunstgeschichtliche Details, erzählt aber nichts darüber, wie das Kabinett nach Berlin kam. Den Eindruck, dass die Präsentation im Bode-Museum keinen inneren Zusammenhang zur Sammlung erkennen lässt, will die Direktorin des Kunstgewerbemuseums, Sabine Thümmler, nicht gelten lassen.

Das Bode-Museum wolle Kunst und Kunsthandwerk zusammenbringen, und das Kabinett verkörpere wie die Bronzen den Gedanken der Kunstkammer.

Und, nein, eine Rückgabe nach Merseburg sei ausgeschlossen. „Diese Diskussion hätte früher geführt werden müssen.“ Doch geführt wurde sie, „intensiv“ und schon seit 2009, sagt der Merseburger Landrat Frank Bannert. Über die Pressesprecherin des Saalekreises lässt er mitteilen, das Museum habe auch eine Dauerleihgabe abgelehnt und auf den zerbrechlichen Zustand des Kabinetts verwiesen.

Auch das Kultusministerium war in „berechtigter Hoffnung“ auf Rückgabe des Kunstwerks, so lange es nicht ausgestellt war, heißt es. Die Bitte aber wird nicht erhört. „Es besteht nach rechtlichen Gesichtspunkten keine Handhabe, die Rückführung zu verlangen.“ Die Resignation ist in Merseburg konkret zu besichtigen. Das Bombardement, das die ursprüngliche Gemächerfolge im Schloss zerstörte, verschonte immerhin den Raum des Spiegelkabinetts – der ist heute eine Rumpelkammer mit Putzeimern und Abort.

Aber die Direktorin Katrin Heise hält es für möglich, diesen Raum, hätte er das Spiegelkabinett wieder, in den Museumsrundgang einzufügen. Ihre Berliner Kollegin Thümmler ist unbeeindruckt: „Die Dresdner würden ja auch die Pretiosen, die Vasen und Figuren aus Porzellan und Edelstein nicht aus dem Grünen Gewölbe zurückgeben.“ Ja, aber wenn doch? Sie zögert, sagt aber: „Das wäre eine neue Situation.“

In Dresden wiederum wehrt Jutta Kappel, die Direktorin des Grünen Gewölbes, die Frage ab, ob solche Stücke heute noch nachweisbar wären: Sie habe keine Zeit für Nachforschungen. Vielleicht sollte man ihr die Zeit dazu geben?

Vor dem Abtransport des Inventars 1738 nach Dresden wurde es in Listen notiert. Beim Spiegelkabinett, dessen Inhalt der Fürstin zugeordnet wurde, allerdings nur vereinzelt. Die spärlichen Angaben hat der Naumburger Historiker Joachim Säckl veröffentlicht, darunter „Ein auf einem Ziegenbock reitender Schneider“ oder „Eine Bande Musicanten“. Mit Forscherfleiß wären die Stücke wohl zu finden.

Um die Rückkehr des Spiegelkabinetts samt Inhalt auszuhandeln, wird dagegen politischer Wille, auf lokaler und Landesebene, nötig sein. Denn immerhin, versichert Landrat Bannert, „besteht nach wie vor großes Interesse am Spiegelkabinett“.