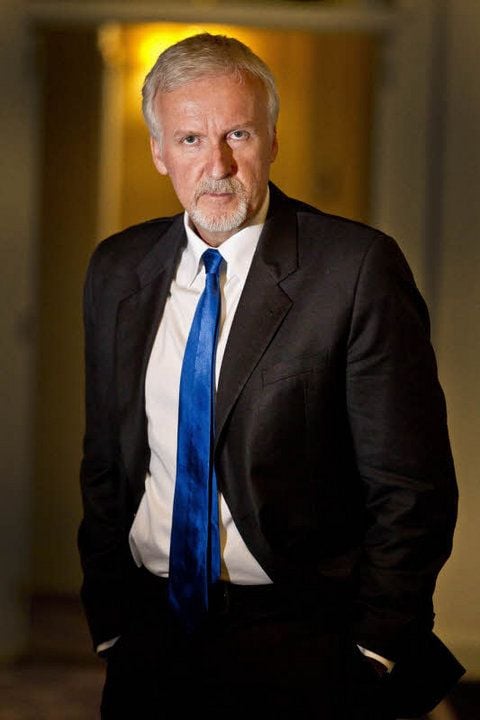

James Cameron James Cameron: «Das Ding war ein Monster»

Halle (Saale)/MZ. - Das alles entspricht so gar nicht dem Bild, das viele seiner Schauspieler über ihn gezeichnet haben: Vom Choleriker beispielsweise, der schon mal die Handys aller Crewmitglieder an die Wand nageln ließ, weil ihn die ständigen Klingeltöne störten.

Vielleicht ist seine Sanftmut an diesem Tag in London auch nur ein Ausgleich für das Leben zwischen den Extremen, das er führt. Zwei Tage zuvor saß der Filmemacher und Tiefsee-Experte noch in einem U-Boot elf Kilometer tief im Westpazifik, danach war er zur Weltpremiere seines "Titanic"-Films in 3-D in die Londoner Royal Albert Hall gejettet. Vom Marketing her war es ein kluger Schachzug, den Filmstart der 3-D-Wiederveröffentlichung auf einen Termin wenige Tage vor den 100. Jahrestag des Untergangs des berühmtesten Schiffs aller Zeiten zu verlegen. Der 57-jährige Kanadier ist seit zehn Jahren der große Vorantreiber bei der Weiterentwicklung neuer 3-D-Techniken, die er zuletzt in seinem Fantasy-Film "Avatar" meisterhaft zum Einsatz gebracht hat. Im Vergleich zu der Masse an uninspirierten 3-D-Filmen, die seitdem wöchentlich in die Kinos kommt, zeigt Cameron bei der Nachbearbeitung der "Titanic" wieder einmal sein großes Können. Nicht nur die Untergangszenen, auch die Charaktere, ob sie nun über Deck laufen oder beim Abendessen sitzen, gewinnen in der neuen Fassung eine Plastizität, die einen schlicht staunen lässt. Wenn "Titanic 3-D" Erfolg hat, will Cameron auch andere seiner älteren Filme dreidimensional nachbearbeiten, die Fortsetzungen "Avatar 2 und 3" hat er auch schon im Visier und die nächsten Tauchfahrten ebenso.

Das Gespräch führte Martin Scholz.

Wie geht es Ihnen, Mr. Cameron?

Cameron: Gut, danke.

(Pause)

Warum schauen Sie so skeptisch?

Na ja, Sie sind erst vor zweieinhalb Tagen in einem Mini-U-Boot zum tiefsten Punkt der Ozeane in den Marianengraben getaucht, danach sofort um den halben Globus zur Weltpremiere von Titanic 3-D nach London geflogen. Jetzt sitzen Sie hier so entspannt, als kämen Sie gerade aus dem Urlaub. Wie bringen Sie diese Extreme unter einen Hut?

Cameron: Ich kann Ihnen versichern, auch für mich ist es sehr surreal, aus elf Kilometern Tiefe aufzutauchen und kurz darauf über einen roten Teppich zu gehen, und Teil dieser Hollywoodwelt zu sein. Wissen Sie, wann immer ich so eine Tiefsee-Expedition unternehme, bin ich jemand anderes, als der, der jetzt vor Ihnen sitzt und über Filme spricht.

Wer sind Sie dann?

Cameron: Vor allem ein glücklicher Mensch. Ich bin am glücklichsten, wenn ich dort unten bin, auf dem Boden des Ozeans. Wenn ich alleine aus meinem U-Boot heraus diese Mondlandschaft im Marianengraben beobachte, denke ich nicht an Hollywood-Filme. Die Tiefsee, das ist einfach eine ganz andere Welt. Nichts ist cooler, als immer wieder dort einzutauchen.

Auch nicht Filme zu machen, die weltweit Millionen Menschen in die Kinos locken?

Cameron: Ich kann mir in meinen Filmen zwar neue Welten vorstellen, sie zum Leben erwecken - aber die habe ich mir dann eben nur ausgedacht. Das ist nicht real. Es ist viel aufregender, die Welten der Tiefsee zu entdecken. Ich weiß noch, wie ich die ersten Male zum Wrack der Titanic hinabtauchte. Beim ersten Mal dachte ich nur an die Kamera-Einstellungen, ich hatte einen Drehplan im Hinterkopf. Erst beim dritten oder vierten Tauchgang ließ ich zu, dass es mich emotional berührte. Ich war auf einmal ehrfürchtig, in 3 800 Meter Tiefe über den Überresten dieses Schiffs zu schweben. Und es hat lange gebraucht, bis ich unter Wasser wirklich eine Vorstellung von den Ausmaßen der Titanic bekam: Sie war 269 Meter lang, fast 60 000 Tonnen schwer - dieses Ding war ein Monster.

Sie haben mehr als 76 Tauchfahrten unternommen, 33 zum Wrack der Titanic. Sehen Sie sich inzwischen mehr als Forscher und Entdecker und weniger als Film-Regisseur?

Cameron: Die National Geographic Society in Washington hat mich inzwischen in ihre angesehene Gruppe der Gastforscher aufgenommen. Dann bin ich wohl ein Forscher.

Wie kommt es, dass Sie sich unter Wasser wohler fühlen als über Wasser?

Cameron: Hätten Sie Jacques Cousteau diese Frage auch gestellt?

Warum nicht? Wobei Jacques Cousteau nicht auch noch einer der erfolgreichsten Hollywood-Regisseure war.

Cameron: Es ist so, wie es ist, ich bin einfach gern unter Wasser. Ich tauche seit meiner Kindheit. Es hat einerseits sicher mit meiner Neugier zu tun, das zu entdecken, was sich da im Meer unter mir verbirgt. Andererseits genieße ich es einfach, von Wasser umgeben zu sein. Das mag man jetzt auf psychologischer Ebene als Sehnsucht nach einem Urzustand, vor der Geburt, erklären. Manche können das Tauchen wie ich genießen, andere empfinden eher Angst, wenn sie unter Wasser sind. Ich habe keine Angst.

Die New York Times nannte Ihre jüngste Ein-Mann-Tauchfahrt Ihr bisher riskantestes Projekt. Was sagen Ihre Frau, Ihre fünf Kinder dazu, wenn Sie alleine zum tiefsten Punkt der Weltmeere vordringen?

Cameron: Es ist schwierig. Aber meine Frau versteht mich, sie stammt aus einer Familie von Abenteurern, in der viele Piloten sind. Sie ist selbst Pilotin. Die haben ein Gespür für Risiken, wie man mit ihnen umgeht und sie einschätzt. Sie versteht, warum ich das machen muss, was ich liebe. Und sie weiß, dass ich kein Idiot bin. Ich bin ein sehr gewissenhafter, vorsichtiger Ingenieur.

Sie haben mal Physik studiert.

Cameron: Ja. Die Tatsache, dass ich jetzt hier vor Ihnen sitze, ist doch Beweis genug für die solide Ingenieursarbeit, die wir in die Entwicklung unseres neuen U-Boots gesteckt haben. Aber trotz der akribischen Vorbereitung bleibt immer ein unkalkulierbares Rest-Risiko. Wenn Sie alleine elf Kilometer tief auf den Ozeangrund tauchen, ist das etwas Anderes als mit dem Bus in die City zu fahren. Sie können mir glauben, dass ich als Vater von fünf Kindern die Risiken sehr sorgsam abwäge.

In der Vorbereitung zu diesem Tauchgang kamen zwei Ihrer Mitarbeiter ums Leben.

Cameron: Ja, zwei meiner besten Freunde. Sie haben mich bei der Planung dieser Expedition unterstützt und starben am 5. Februar bei einem Hubschrauberabsturz. Da sollte es gerade losgehen mit der Expedition. In dem Moment habe ich das ganze Projekt in Frage gestellt. Ich wusste nicht, ob ich weitermachen sollte.

Warum haben Sie es dann doch gemacht?

Cameron: Sehen Sie, ich könnte bei einem Hubschrauberabsturz sterben, es könnte auch sein, dass mir mein Arzt eines Tages sagte, ich leide an einem unheilbaren Gehirntumor. Sollte ich deshalb ein Leben in Angst führen? Oder soll ich mein Leben einfach leben, es ausschöpfen? Solche Fragen gingen mir nach dem Unglück durch den Kopf. Ich habe darüber mit den Leitern der Expedition gesprochen, auch mit den Witwen meiner beiden Freunde. Wir waren uns am Ende einig, dass es nicht richtig ist, aus lauter Angst sein Leben gar nicht erst zu leben.

Mal entwickeln Sie neue Tiefsee-U-Boote, in denen Sie gleich selbst abtauchen, dann entwickeln Sie neue 3-D-Filmtechniken. Und nachdem Sie mit "Titanic" den erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht hatten, haben Sie sich selbst vom Thron gestoßen - mit Ihrem letzten Film "Avatar", der noch erfolgreicher war. Was treibt Sie da an?

Cameron: Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Es hat wohl damit zu tun, dass ich gerne Teams zusammenstelle, um Probleme zu lösen. Darum geht es beim Filmemachen, bei den Expeditionen und in der Ingenieurswissenschaft ebenso. Ich stelle das Team zusammen, leite es - dann lösen wir das Problem. Die sind bei mir immer so gewaltig, dass es für diese Aufgaben meist kein Handbuch, keinen Ratgeber gibt. Ich stehe immer vor unbekanntem Terrain - ganz gleich, ob ich eine neue Maschine entwickele oder ob ich dorthin tauche, wo noch niemand vor mir war. Und auch mit meinen Filmen will ich immer etwas zeigen, was noch keiner vor mir gezeigt hat. Das ist mein Antrieb.

Nachdem "Titanic" vor 15 Jahren in die Kinos kam, hatten Sie damit alles erreicht, was man im Filmgeschäft erreichen kann: Oscars, Rekordumsätze. Warum haben Sie den Film in 3-D nachbearbeitet?

Cameron: Weil ich überzeugt war, gerade diese Geschichte mit 3-D noch mal auf ein anderes Niveau heben zu können. 3-D wirkt, wenn man es richtig macht, wie ein Gefühlsverstärker, sowohl in den hochspannenden Szenen, als auch in den emotionalen Szenen. Die Zuschauer leiden jetzt mehr mit, wenn Jack und Rose durch die Gänge fliehen, zu ertrinken drohen. Und sie können jetzt das Gefühl viel besser nachempfinden, wie es ist, vorne am Bug dieses Schiffes zu stehen und die Arme auszubreiten.

Sie haben Ihren Science-Fiction-Film "Avatar" sehr aufwändig von Anfang an in 3-D gefilmt und damit einen wahren Boom ausgelöst. Seitdem kommen jede Woche zig neue 3-D Filme und nachträgliche 3-D-Bearbeitungen alter Film in die Kinos. Die meisten langweilen durch oberflächliche Effekthascherei. Treibt das einem Perfektionisten wie Ihnen die Zornesröte ins Gesicht?

Cameron: 3-D Filme haben einen schlechten Ruf, ganz gleich, ob es sich um neue Werke handelt oder um nachbearbeitete ältere Filme. Und diesen schlechten Ruf haben sie völlig zu Recht. Es gibt zwar immer wieder positive Ausnahmen, wie zuletzt "Hugo" von Martin Scorsese. Der Film war deshalb so gelungen, weil hier ein großartiger Regisseur diese Kunstform voll ausgeschöpft hat und von Anfang an mit 3-D-Kameras gedreht hat. Die meisten Studios verstehen den Vorgang an sich gar nicht, also drehen sie erst in 2-D und glauben, den 3-D-Effekt später bei der Bearbeitung irgendwie einbringen zu können. Das ist aber kein technischer Vorgang, den man an Computernerds delegieren kann. Es ist ein schöpferischer Vorgang, der die Anwesenheit eines Regisseurs erfordert. Es gibt auch keine Killer-App, die einen 2-D-Film automatisch in 3-D umwandelt. Für viele Studiobosse ist 3-D vor allem eine Art, mit wenig Aufwand noch mehr Geld aus Altbekanntem rauszupressen.

Und jetzt wollen Sie mit "Titanic 3-D" zeigen, dass es doch anders, besser anders geht?

Cameron: 300 Computerkünstler haben mehr als 60 Wochen an jeder einzelnen Einstellung gearbeitet. Das Ganze hat 18 Millionen Dollar gekostet. Ich habe den ganzen Prozess begleitet. Es gibt heute keine Filme, bei denen man so viel Zeit und Geld für die Postproduktion investiert.

Ihre nun dreidimensionale Version kommt kurz vor dem 100. Jahrestag des Titanic-Untergangs in die Kinos. Nun gab es immer wieder Schiffsunglücke, die weltweit für Aufsehen sorgten und in einem Reflex sofort mit der Titanic verglichen wurden. Was macht die Titanic-Katastrophe so einzigartig, dass wir immer wieder auf sie zurückblicken?

Cameron: Die Titanic wurde als unsinkbares Schiff angepriesen. Sie ist bis heute ein Symbol für den Hochmut des Menschen, der glaubt, sich mit Hilfe der Technik die Natur unterordnen zu können. Hinzu kommt, dass Schiffe damals noch eine andere Bedeutung hatten als heute - sie waren Symbol für den Fortschritt, für die Bewältigung der Natur. Nach dem Motto: Wenn es uns gelingt, ein Schiff zu bauen, dass groß genug ist, werden wir die Ozeane beherrschen. Auf andere Bereiche übertragen, denkt unsere Spezies heute noch ganz genauso: "Wenn wir eine Technologie erfinden, die groß und umfassend genug ist, können wir mit der Natur machen, was wir wollen." Wir alle wissen längst, wie falsch das ist. Eine fatale Folge dieser Denkweise ist die globale Erwärmung.

Wenn wir heute über die Titanic reden, erlaubt uns diese Geschichte, moralische Lehren zu ziehen. Der Untergang dieses Schiffes ist bis heute eine kraftvolle Metapher. Wenn wir es als Spezies in diesem Jahrhundert nicht schaffen, diese Probleme in den Griff zu bekommen, dann gehen wir alle unter. Eisberg voraus: Wir sind so oft vor den Folgen des Klimawandels gewarnt worden. Und wie es scheint, sind wir einfach nicht in der Lage, dieses verdammt große Schiff schnell genug umzusteuern, um eine Katastrophe zu verhindern.

Jetzt klingen Sie im Gegensatz zu Ihrer Unternehmungslust sehr pessimistisch.

Cameron: Sehen Sie sich doch nur die Regierungen an, wie sie seit Jahren auf die Klima-Katastrophe reagieren, vielmehr nicht reagieren. Sie unternehmen nichts, was wirklich in konkrete Maßnahmen mündet. Warum? Weil sich Politiker immer mehr von Lobbys und Unternehmen beeinflussen lassen. Es geht immer nur ums Geld. Das Bruttosozialprodukt muss vorangebracht werden, die Wirtschaft muss wieder anspringen. Die Politik ist blind gegenüber der Umwelt- und Meeresverschmutzung und dem CO2-Ausstoß. Und der Rest von uns denkt sich: Unser Schiff ist ja groß genug, wird schon nichts passieren. Dabei sagt uns das Wrack der Titanic: Das Unvorstellbare kann passieren. Im Grunde stehen wir alle an Bord der Titanic, steuern erbarmungslos durch ein Meer voller Eisberge.