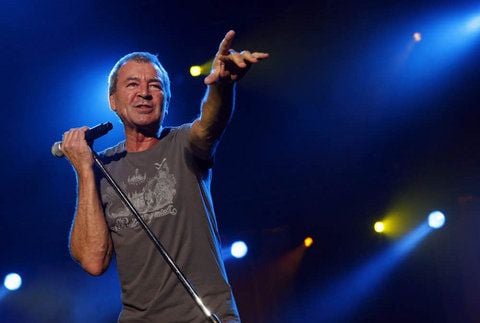

Ian Gillan Ian Gillan: «Mich packt die Wut»

Halle (Saale)/MZ. - Missfällt ihm etwas, schweigt dieses Sängers Höflichkeit nicht. Ritchie Blackmore, den früheren Gitarristen und Spiritus Rektor von Deep Purple, nannte er mal einen "intellektuellen Zwerg". Vielleicht war dies auch ein Ausdruck davon, wie sehr Ian Gillan das Zerwürfnis mit dem anderen Superstar der legendären Hardrockband verletzt hat. Mehr als 20 Jahre ist das her, und eigentlich galt Gillan schon damals, als noch eine geföhnte Mähne sein rundes Gesicht einrahmte, als ausgesucht höflicher Zeitgenosse.

Längst trägt er die grauen Haare kurz, sein Gesicht ist schmal geworden, seine Sprechstimme vom Alkohol tief und rau, seine Singstimme bluesig. Und doch wird der Mann, den nicht nur eingefleischte Fans zu den besten Rocksängern aller Zeiten zählen, auch heute noch für seine höchsten Töne bewundert. Und für seine kritischen Töne zu Politik und Gesellschaft geschätzt. Er liest viel: Philosophie, Religion, Geschichte. Und er neigt zu Grübelei und Schwermut. "Die Welt treibt mich um", sagt er. Gut, dass er nicht schweigt.

Mr. Gillan, was finden Sie bloß an Russlands Präsident Medwedew, für den Sie sogar schon mal ein Privatkonzert im Kreml gegeben haben?

Gillan: Er ist sympathisch. Er hat Humor, ist gebildet, intelligent. Aber um das deutlich zu sagen: Wir geben keine Privatkonzerte im Kreml. Wir haben dort ein bisschen gespielt anlässlich eines Abendessens, zu dem uns der Präsident eingeladen hat. Mehr war da nicht.

Die Fotos, die bei diesem Treffen gemacht worden sind, suggerieren eine kumpelhafte Vertrautheit.

Gillan: Sie übertreiben. Es ist in Russland doch allgemein bekannt, dass Medwedew Deep Purple-Fan ist. Er hat uns erzählt, wie er als Jugendlicher in der Sowjetunion unsere Musik quasi über den Zaun geschmuggelt hat, zu einer Zeit wohlgemerkt, als wir strengstens verboten waren. Er hat etwas riskiert für seine Leidenschaft, das imponiert mir.

Im Westen halten viele Medwedew für eine Marionette Putins und sehen sich nun, da Putin sich das Amt des Präsidenten zurückholen will, bestätigt.

Gillan: Ach wissen Sie: Wäre Medwedew ein Diktator, würden wir uns von ihm nicht einladen lassen. Medwedew ist kein Diktator. Das ist das Entscheidende.

Haben Sie mit ihm auch über Politik gesprochen?

Gillan: Über die Entwicklung in Russland, die ich sehr positiv sehe. In den Städten ist erkennbar, dass es den Menschen besser geht als noch vor zehn Jahren. Man spürt die Zuversicht, obwohl Russland noch einen schwierigen Weg bis zu einer Demokratie nach westlichen Maßstäben hat.

OSZE-Beobachter nannten die jüngsten Parlamentswahlen Anfang Dezember weder frei noch fair, in Russland gingen Zehntausende auf die Straßen, um gegen die Wahl-Fälschungen zu demonstrieren. Kennen Sie sich aus mit russischer Politik?

Gillan: Zu wenig, um mir ein fundiertes Urteil erlauben zu können.

Nützt ein Künstler einem Politiker automatisch, wenn er dessen Nähe sucht?

Gillan: Es kommt ganz darauf an, wie sich der Künstler verhält. Ich glaube jedenfalls nicht, dass ein Russe, der Medwedews Politik ablehnt und das begründen kann, seine Meinung nur ändert, weil wir da zu Abend essen.

Warum schmücken sich Politiker so gerne mit den Superstars aus Pop und Film? Clinton, Blair, Obama?

Gillan: Weil manche Musiker im Gegenzug auch bereit sind, eindeutig Partei zu ergreifen. Das mache ich nicht, schon gar nicht in Russland.

Viele Ihrer britischen Kollegen bedauern heute, dass sie in den 90er Jahren für Tony Blair getrommelt haben.

Gillan: Das würde ich auch bedauern.

Ach was. Sie haben kein bisschen getrommelt?

Gillan: Ich war nie ein Anhänger Blairs. Er personifiziert diesen prinzipienlosen, opportunistischen Politikstil, den wir heute allenthalben beklagen. Wie die Popstars ihn glorifiziert haben, das grenzte an Propaganda.

Und bei Obama?

Gillan: Der ist mir sympathischer. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass Personenkult einer Demokratie nicht gut tut. Blair ist so selbstverliebt, der schämt sich bis heute nicht dafür, dass er uns vor dem Irak-Krieg belogen hat.

In einem Interview vom Sommer sind Sie mit der Europäischen Union hart ins Gericht gegangen. Sie klangen extrem pessimistisch.

Gillan: Obwohl ich eigentlich Optimist bin. Was ich selbst in der Hand habe, werde ich schon hinkriegen. Über unsere Gesellschaft allerdings mache ich mir in der Tat große Sorgen. Ich bin Vater und Großvater. Wenn ich daran denke, wie viele Schulden wir den Generationen nach uns aufbürden, packt mich die Wut.

Sie sprachen von der Demokratiekrise. Respekt. Jetzt debattiert ganz Europa darüber.

Gillan: Viel zu spät.

Wofür?

Gillan: Ich sage Ihnen was, Sohn . . .

. . . vom Alter her kommt’s hin . ..

Gillan: . . . bereits Ihre Generation wird vor der Aufgabe stehen, eine instabile Gesellschaft vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Nichts von dem, worauf sich meine Generation noch verlassen konnte, ist mehr sicher. Die Griechenland-Krise und bald Portugal-Krise und so weiter offenbaren nur endgültig, wie schwach die Politik geworden ist.

Sie haben gut reden. Finden Sie mal den Königsweg aus solch einem Schlamassel.

Gillan: Ich nörgle nicht über Fehler und Irrtümer, die unterlaufen in schwierigen Situationen jedem. Mich treibt um, wie es dazu gekommen ist, wie blind die Regierungen der EU jahrelang waren, wie ignorant. Und jetzt erweisen sie sich als völlig hilflos, ratlos, ziellos. Wie ich glauben viele Bürger nicht mehr an die Politik, an den Staat. Denn wenn es tatsächlich so ist, dass unsere Regierungen nur noch reagieren und nicht mehr agieren können und auch den Oppositionen nichts einfällt, wenn sie wirklich alle machtlos sind, zum Beispiel gegenüber dem Finanzkapital, ist unsere Demokratie am Ende. Und genauso konsequent kommt dann eins zum anderen: Wenn alles den Bach runtergeht, breitet sich Chaos aus. Die Krawalle, die wir im Sommer in England erlebt haben, waren vielleicht nur die Vorboten. Es geht eine Angst um, eine Unsicherheit, wie ich sie noch nie erlebt habe.

Haben Sie Verständnis für junge Menschen, die den Frust über ihre Dauermisere mit Gewalt kompensieren?

Gillan: Nein. Diese Gewalt war auch nicht politisch motiviert, allenfalls indirekt, eben als Sinnbild der Demokratiekrise. Wir haben soziale Ungleichheit in England wie zu jeder anderen Zeit und in jedem anderen Land auch. Nun haben wir aus der Finanz- und Bankenkrise gelernt, dass da ziemlich viele mit undurchschaubaren und nicht eben produktiven Geldtransaktionen in einem Jahr so viel verdient haben wie ein produzierender Arbeiter in 20 Jahren. Das ist absurd und man mag es ungerecht nennen. Aber in England, in Deutschland, in Frankreich muss niemand wirklich hungern. Wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert. Unser Sozialsystem sorgt noch für das Mindeste, und das ist nicht wenig. Ich sage: noch. Denn diese Hooligans, die da im Sommer um sich geschlagen haben, haben noch nie ernsthaft versucht, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, einen Beitrag für die Allgemeinheit zu leisten. Und nun verbreiten sie obendrein Angst und Schrecken in ihren eigenen Straßen - unter Menschen, die trotz größter Anstrengungen keinen Erfolg haben und ihre Familien mit Sozialhilfe oder gering bezahlten Jobs über Wasser halten müssen. Deren Autos wurden angezündet, deren Geschäfte wurden geplündert. Ein BBC-Team hat gefilmt, wie einem Schwerverletzten die Geldbörse geklaut wurde - von einem Mann, der so getan hat, als helfe er. Solchen Typen mangelt es noch mehr an Solidarität und Empathie als diesen neureichen Finanzmenschen.

Haben Sie Erklärungen dafür?

Gillan: Die Üblichen: Perspektivlosigkeit, Trostlosigkeit, Abgestumpftheit, das Gefühl von Sinnlosigkeit. Keine Werte. Es fehlen Vorbilder.

Wer waren Ihre Vorbilder?

Gillan: Ich habe am Beispiel meiner Eltern gelernt, was Demokratie ausmacht, was gute Demokraten auszeichnet. Mein Vater war ein glühender Anhänger der Labour Partei, ein Paradelinker. Meine Mutter war eine ebenso glühende Anhängerin der Tories, durch und durch konservativ. Meine Eltern diskutierten leidenschaftlich, aber immer sachlich. Das Vertrauen darin, dass der andere auch nur das Beste für das Land, für die Menschen wollte, war unerschütterlich. Die Balance der Kräfte, Kapitalismus versus Sozialismus, Unternehmer versus Gewerkschaften, wurde nie in Frage gestellt und deshalb der politische Kontrahent respektiert. An diese Spielregeln hielt man sich.

Sie trauern dem alten englischen Zweiklassensystem nach?

Gillan: Man wusste, wo man hingehört, man hatte eine politische Identität.

Heute heißt es oft, dass wir mit dem Zusammenbruch des Ostblocks das notwendige Gegengewicht verloren haben.

Gillan: In England zog schon vorher, in den frühen 80er Jahren, ein schlechter Stil ein. Auf einmal wurde der politische Gegenpol wie ein Feind bekämpft.

Margret Thatcher und ihr radikalkapitalistischer Kurs gegen den Wohlfahrtsstaat sind die Ursache allen Übels?

Gillan: Sie hat den Konsens aufgekündigt, radikal. Und die Gewerkschaften haben sich radikal gewehrt. Die Kräfte sind aufeinander geprallt, buchstäblich mit aller Gewalt. Es war ein Kampf um Vorherrschaft, martialisch anmutend, einer Demokratie unwürdig. Am Ende dieser verheerenden Entwicklung war das Feld bestellt für einen selbsternannten Heilsbringer wie Blair. Es gibt aber noch eine Ursache für die Demokratiekrise: In England waren Jahrhundertelang Rechtssicherheit und Ordnung die Grundpfeiler für Freiheit und Gemeinwohl. Der Staat hatte eine Art Grundvertrauen in die Bürger und umgekehrt. Heute gängeln uns endlose Verordnungen und Auflagen. Das haben wir der Europäischen Union zu verdanken, die hat diesen zwanghaften Bürokratismus kultiviert - zum Nutzen der Politiker. Wenn keiner mehr durchblickt, muss auch keiner Verantwortung übernehmen.

Fühlen Sie sich gegängelt?

Gillan: Sie glauben ja nicht, wie viele Genehmigungen auf zig Ämtern man einholen muss für ein kleines Benefizkonzert. Da kann selbst ein Dorfbürgermeister mal zeigen, welche Macht er noch hat.

Sie liefern mir das Stichwort, Mr. Gillan. Mit Ihrer Wohltätigkeitsband WhoCares, für die Sie berühmte Mitstreiter gewinnen . . .

Gillan: . . . berühmte Mitstreiter - wie das klingt! Ich frage Kollegen, ob Sie mich unterstützen, und die sagen: Prima Sache.

Eigentlich wollte ich Sie ja fragen, ob es nicht an der Zeit wäre, Benefizkonzerte für die Armen im eigenen Land zu organisieren?

Gillan: Sie wissen doch, wofür ich mich engagiere, oder?

Für eine Musikschule in Armenien.

Gillan: Seit Anfang der 90er Jahre. Damals hatte ein schweres Erdbeben das Land erschüttert, in manchen Städten war die Infrastruktur völlig zerstört. Deshalb finde ich, dass wir im Westen viel zu schnell von Armut sprechen. Weil ich erlebe, welchen Widrigkeiten die Menschen in Ländern wie Armenien trotzen, fehlt mir für das Wehklagen bei uns das Verständnis.

Sie sind hart.

Gillan: Ich sage nur, dass bei uns niemand, der noch einen Funken Selbstachtung hat, ins Elend stürzt.

Kriegen Sie mehr von der Armut in Armenien mit als von der in England?

Gillan: Ich bin sehr gut über die englischen Verhältnisse informiert.

Woher rührt Ihre Affinität zu früheren Sowjetrepubliken wie Armenien und Russland?

Gillan: Das Engagement in Armenien hat sich spontan ergeben, in gewisser Weise auch als symbolischer Akt. Der Bürgermeister von Gjumri erzählte mir damals am Rande eines Konzerts, dass es in der Stadt keine Musik und keinen Gesang mehr gebe, dass sogar die Vögel verstummt seien nach dem Beben. Und dies in einem Land mit einer reichen Musiktradition. Das hat mich sehr bewegt. So entstand die Idee, sich am Wiederaufbau einer Musikschule zu beteiligen.

Ist der Mythos Deep Purple im Osten noch lebendig?

Gillan: Deep Purple und andere Bands waren wie ein Riss im Eisernen Vorhang. Was für uns Kulturaustausch war, war für die Menschen ein Wink der Freiheit. Dass Rockmusik dort mehr ist als ein privates Lebensgefühl, spürt man bis heute.