Jenseits der Saale Heidi Ritter: Vom Fischerdorf nach sexy Kröllwitz

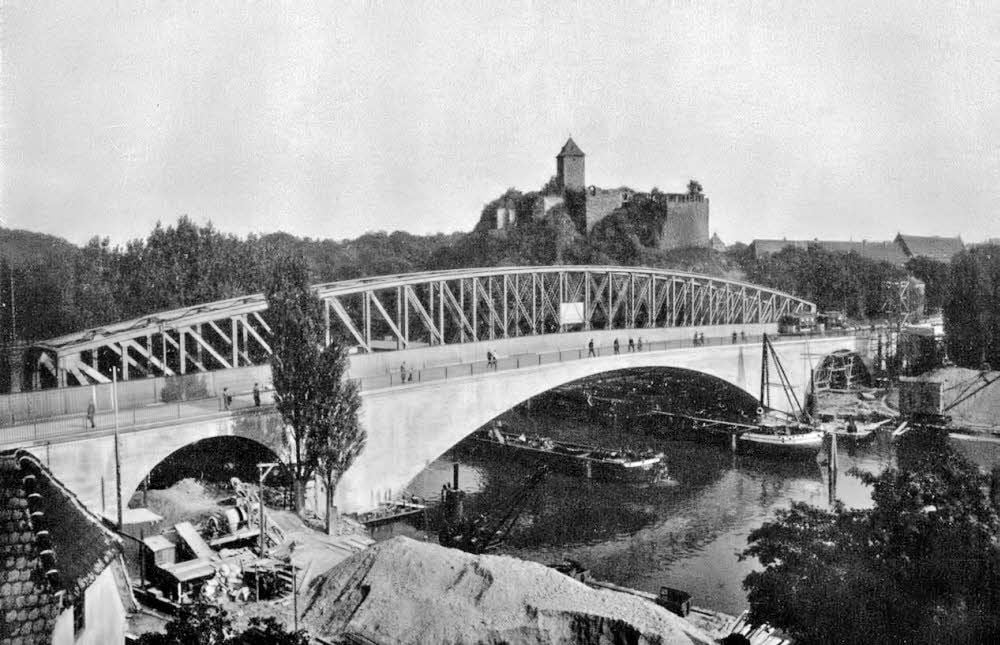

Halle (Saale) - Die von Architekt Paul Thiersch entworfene Giebichenstein-Brücke ist nicht nur architektonisch ein Schmuckstück, sondern auch plastisch. Gerhard Marcks hat dem Bauwerk zwei überlebensgroße Tierplastiken angemessen: in Richtung Kröllwitz eine Kuh, in Richtung Giebichenstein ein Pferd. Beide Kreaturen sollen, so kann man auf Stadtführungen erfahren, symbolisch für Land und Stadt stehen.

Das Pferd, das seinen Kopf zur Seite wendet, sei aber nicht irgendein Huftier, sondern Marcks habe hier den Kaltbluthengst Beau Fils de Naast porträtiert, notiert die in Kröllwitz lebende Autorin Heidi Ritter in ihrem jüngst im Hasen-Verlag Halle erschienenen Porträt „Vom Fischerdorf nach sexy Kröllwitz“, das bereits der 35. Band der allseits beliebten Reihe Mitteldeutsche Kulturhistorische Hefte ist.

Mag Beau Fils de Naast - dessen Skelett im Museum für Haustierkunde „Julius Kühn“ zu besichtigen ist - auch wie der Hauptdarsteller einer perlenden Operette geheißen haben, so war der Hengst doch der Star jenes Gestüts, das 1891 als königlich-preußisch-sächsisches Landgestüt Kreuz in Kröllwitz gegründet wurde und auf die Zucht von Kaltblütern spezialisiert war. Die ersten 95 Hengste dafür kamen aus dem Gestüt Neustadt/Dosse (Brandenburg) nach Halle.

Kröllwitz: Heidi Ritter erkundet Halles Stadtteil bis zum hintersten Winkel

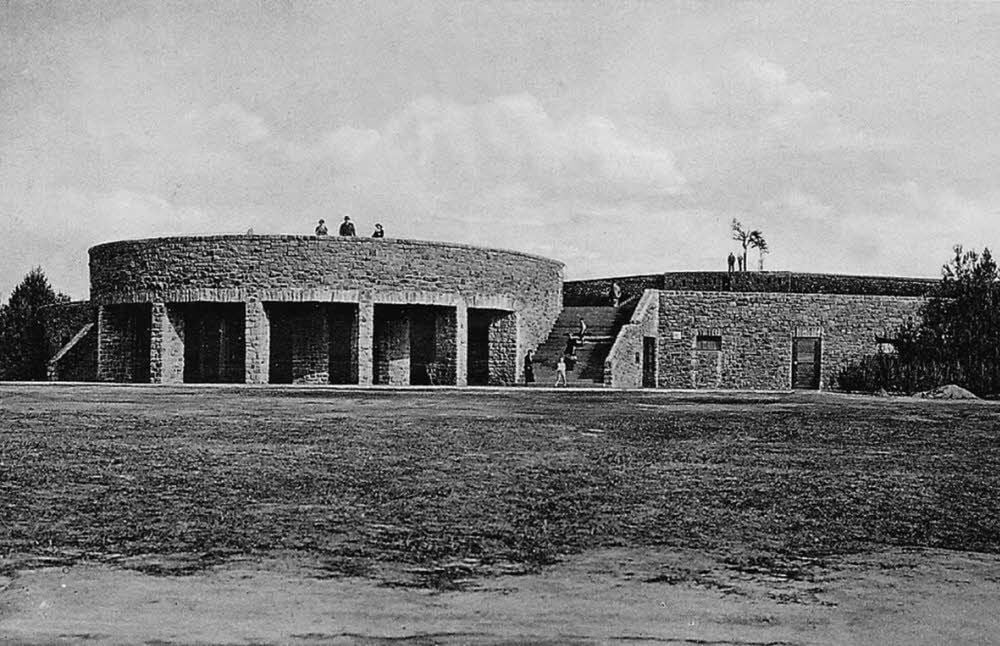

Dass in Kröllwitz, dem 1900 nach Halle eingemeindeten Dorf, einstmals professionelle Pferdezucht betrieben wurde, dürfte für viele mit der Örtlichkeit vertraute Zeitgenossen ebenso neu sein wie die Informationen, die Ritter über die jene Thingstätte zusammengetragen hat, die im Dritten Reich auf den Brandbergen angelegt, aber nur zeitweise für NS-Großkundgebungen genutzt wurde.

Es sind Passagen wie diese, die den Leser, der glaubt, vieles über Kröllwitz zu wissen, förmlich in das Buch ziehen. Das gilt auch für jenes Kapitel, in dem über die Kröllwitzer Pyrotechnikherstellung berichtet wird.

Nicht minder reizvoll ist es, sich von der bis in den hintersten Winkel mit dem Ort vertrauten Autorin erläutern zu lassen, warum es in Kröllwitz auch einen Bahnhof gab, wiewohl die Eisenbahn bis dorthin gar nicht vorgedrungen ist.

„Bahnhof“ hieß denn auch jenes im Stil eines Pavillons gestaltete Häuschen, das auf der Kröllwitzer Seite der Giebichenstein-Brücke so lange an der Endhaltestelle der Straßenbahn stand, bis man die Trasse die heutige Kröllwitzer Straße hinauf bis Dölau verlängerte.

Gestüt, NS-Aufmarschplatz und Bahnhof sind Teil der Kröllwitzer Geschichte, die Heidi Ritter unterhaltsam aufgeschrieben hat (Buch bei Amazon kaufen).

Heute gilt der Stadtteil vor allem als beliebtes Wohn- und Kunstquartier. Ruhig gelegen, hat man im besten Fall einen vorzüglichen Ausblick auf Saale und Giebichenstein. Zahlreiche bildende Künstler lebten und leben in diesem städtischen und doch abgeschiedenen Umfeld: von Albert Ebert bis Moritz Götze. Hinzu kommt, dass mit der Galerie in der Talstraße ein ähnlich ambitionierter Kunsttempel zu finden ist wie in der Innenstadt mit dem Kunstmuseum Moritzburg.

Da wirkt es umso bedauerlicher, dass seit dem Umzug mehrerer Universitätsinstitute zum Campus am Steintor das Gebäude der einstigen Pädagogischen Hochschule leer steht. Immerhin handelt es sich um einen Komplex aus den 50er Jahren, der, so Ritter, „zwar sanierungsbedürftig, aber in seiner Architektur und Ausstattung nahezu vollständig erhalten“ ist.

Heidi Ritters Buch über Kröllwitz führt auch in den Krug zum grünen Kranze

Noch zu Zeiten als in Kröllwitz Fischer ihr Auskommen hatten und die Schlote der Papiermühle rauchten, entdeckte man den jenseits der Saale gelegenen Flecken auch eine Ausflugsgegend.

So entstanden gastronomische Einrichtungen, die Familien ebenso aufsuchten wie Studenten der Universität, die sich, so ist hier zu lesen, bei Mensurtagen auf dem Paukboden in Kröllwitz Schmisse beibrachten. So geschehen etwa in der „Bergschenke“, die von allen Gaststätten hier die wohl wechselvollste Historie hat.

Jedes Kröllwitz-Porträt muss unvollständig bleiben, das nicht auf den „Krug zum grünen Kranze“ eingeht. Eine Oase am Saalestrom, die viele Zuschauer in der DDR für eine Erfindung des Fernsehens gehalten haben mögen, wurde hier doch viele Jahre die gleichnamige TV-Unterhaltungssendung aufgezeichnet.

Obwohl seit genau 118 Jahren Teil der Stadt Halle, hat sich in Kröllwitz viel Ländliches erhalten: „Wenn man genau hinschaut, erkennt man heute noch etwas vom ehemaligen Dorf“, so Ritter.

Das urbane und rustikale Kröllwitz ist - wie es ein Graffito an der Kröllwitzer Straße viele Jahre verkündete - einfach sexy.

Heidi Ritter: „Vom Fischerdorf nach sexy Kröllwitz“, Hasen-Verlag, 152 Seiten, zahlr. Abb., 18 Euro (Buch bei Amazon kaufen)

(mz)