Hannah Höch Hannah Höch: Von Gotha nach Dada

gotha/MZ - Hannah Höch (1889-1978) stammt aus Gotha und, wie kann es anders sein in dieser Stadt, sie war die Tochter eines Direktors der Versicherungswirtschaft. Schon als sie 15 war, wollte sie Künstlerin werden, aber der Vater, heißt es in einem ihrer Briefe, „wollte ein Mädchen verheiratet wissen, aber nicht Kunst studieren lassen“. Wenn es partout so sein sollte, dann erst nach der Lehre im väterlichen Versicherungsbüro.

Wenn man heute in Gotha die Bahnhofstraße entlang geht und die Rauchergrüppchen vor dem „Bildungszentrum der Steuerverwaltung“ und den gähnend leeren Parkplatz vor dem „Versicherungsmuseum“ passiert, ahnt man, was die künftige Dadaistin aus der Stadt getrieben hat.

„Lieber in Berlin totarbeiten, als in Gotha ein faules Leben führen“ - das hat zwar nicht sie, sondern ihre tragisch früh gestorbene Freundin Maria Uhden geschrieben, aber mit diesem Stoßseufzer sprach sie auch Hannah Höch aus dem Herzen. Uhden lernte in Berlin an der Kunstgewerbeschule, Höch folgte ihr 1912 dorthin.

Für ihre Bewerbung ausschlaggebend war eine Arbeitsprobe gewesen, die eine weiße Tulpe zeigt, ein in Pastellkreide gehöhtes Aquarell. Es begegnet dem Besucher im ersten Raum der Ausstellung, die die Stiftung Schloss Friedenstein Hannah Höch im Herzoglichen Museum 125 Jahre nach ihrer Geburt und nach 1986 überhaupt erst zum zweiten Mal widmet. Das Haus mit seiner fürstlich-edlen Sammlung alter Meister, neoklassischer Plastiken und mediterraner Antiken konnte dafür aus eigenen Beständen schöpfen, die das Wuppertaler Sammler-Ehepaar Eva-Maria und Engelbert Dicken als Fördervereinsmitglieder durch zahlreiche Schenkungen noch beträchtlich erweitert hat.

Mit zarter Frische

Man kann von einer kleinen Wiederentdeckung sprechen, die Hannah Höchs Werk derzeit erlebt. Bis vor kurzem zeigte die Londoner Whitechapel Art Gallery etwa 100 Arbeiten von ihr, und ähnlich viele dürften es in den drei Kabinetten sein, die einen Hauch von Avantgarde in den wienerischen Neo-Barock des Gothaer Hauses tragen. Dieses kann seinen Ortsbonus zum Tragen bringen und den ersten Raum ganz dem Emporwachsen aus lokalen Wurzeln widmen. Die „Tulpe“ mag da noch absichtsvoll akademisch, freilich auch mit zarter Frische gemalt sein, doch es kündigt sich in den Jugendarbeiten der höheren Beamtentochter schon die Vielfalt der Techniken und Stile an, die ihr Werk prägt, ohne je eklektisch zu werden.

Dass sie niemals in einer Amtsstube still sitzen würde, lassen die Blätter dieser Jahre erahnen. Sie geht zeichnen im Park und in den Gassen, malt den Blick auf die Dächer von Schloss und Stadt „vom Bodenfenster aus“. Naturstudien an einer welkenden Distel sind mit scharfem Strich geduldig-präzise ausgeführt, dann wieder bläst sie mit verwischten Buntstiftfarben Wind in die Alleebäume von „Gut Kindleben“, und einem „Fackelzug“ folgt sie von hinten, wie im Sog ins Bild hineingezogen. Und mit „Nitte unterm Baum“ entsteht auch eine frühe Collage, jene Bildtechnik, mit der sie landläufig in Verbindung gebracht wird.

Der Vater findet sich mit Hannahs Gang zur Kunstgewerbeschule auch deshalb ab, weil „Kunstgewerbe immerhin nicht Kunst ist“. Da sollte er sich täuschen, denn Hannah macht aus allem, was sie lernt, Rohstoff für Kunst, auch später, als sie beim Ullstein Verlag als Entwurfszeichnerin von Handarbeitsvorlagen für Frauenzeitschriften arbeitet. Die Mischung aus weiblich besetzten Techniken und Bildmustern mit künstlerischem und politischem Rebellentum ist denn auch ihr spezifischer Beitrag zum Dadaismus.

Dorthin eingetaucht, und im Wirbel ihrer Liaison mit Dada-Pionier Raoul Hausmann, schüttelt sie in den 20er Jahren jeden Rest von gut situierter Bürgerlichkeit ab. Mit explosiver Schaffenskraft erzeugt sie die bemerkenswert vielen bunten Früchte ihrer Kunst, frei flottierend in Techniken und Stilen, und fast immer voller Leichtigkeit und Heiterkeit, aber auch offen für Groteskes („Drei Köpfe und ein Käfer“) und Sozialkritisches (drei einfühlsame, schwerelos aufs Blatt geworfene Zeichnungen einer Trinkerin).

„Gespenster“ über Wegkreuzen

Greifbar werden auch ihre Schaffensphasen jenseits vom frühen Ruhm, der ihr entging, als im Bauhaus ihre geplante erste Ausstellung der Schließung der Institution zum Opfer fiel. In der „Inneren Emigration“ gibt sie der „Resignation“ Ausdruck, fürchtet „Gespenster“ über Wegkreuzen.

Nur allmählich wird sie nach dem Krieg wiederentdeckt, wider eigenen Willen als Dadaistin, doch „die Leute wollen ja nichts anderes“ und aus ihrem Berliner Atelier gibt sie ihnen, was sie wollen, weil nun mal das Leichte, Spielerische, Fantastische ihr im Blut liegt, Gestalt geworden in einem bunten Strom von Zeichnungen, Aquarellen und Collagen.

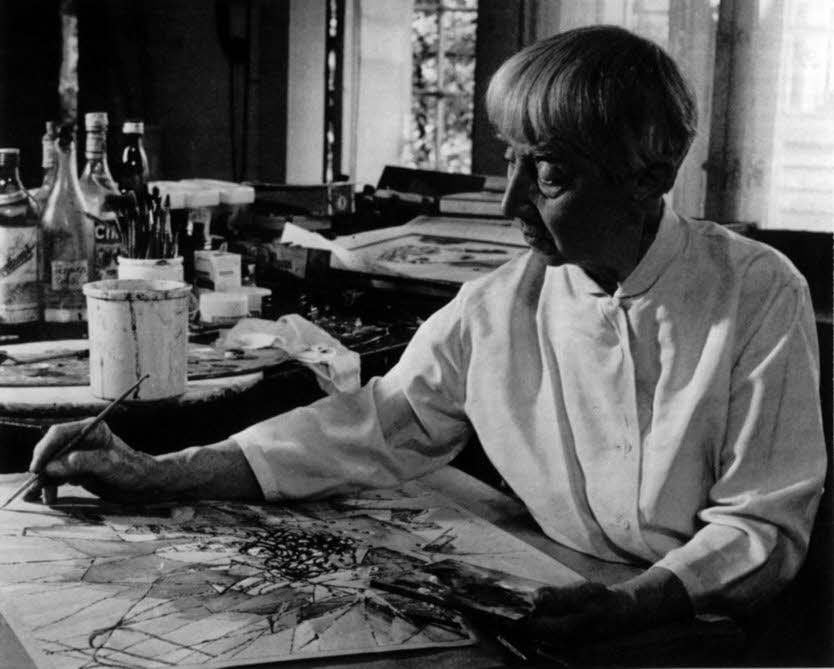

Ein Zitat von ihr ist der Ausstellung vorangestellt. Es berührt noch heute angesichts dieser Schaffenslust, und auch der späten Fotos von ihr, die die über 70-Jährige im weißen Kittel im Atelier zeigen, mit rundlichem Gesicht, fleischigen Wangenknochen, tief eingebetteten runden Augen unter kurzem, schlohweißem Haar: „Bis zum heutigen Tag habe ich versucht, mit diesen Techniken mein Gedankengut, Kritik, Sarkasmus, aber auch Trauer und Schönheit zum Ausdruck zu bringen, auf meine Weise Kontakt zu der Welt zu halten.“

Schloss Friedenstein, bis zum 4. Mai, tägl. 10-16 Uhr, Katalog 12,80 Euro.