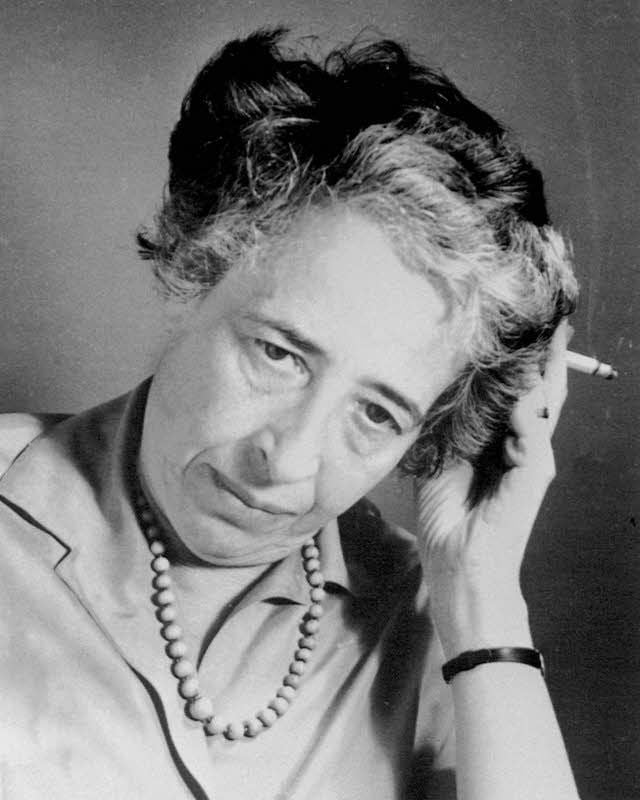

Hannah Arendt Hannah Arendt: Denken gegen das Böse

Halle (Saale) - Der Name Hannah Arendt löst einen Reflex aus: „Die Banalität des Bösen“, ruft man aus. Dann werden die Blicke schon betreten, irgendwie geht es um Adolf Eichmann und den Völkermord an den Juden Europas. Um das Unfassbare, das auch in dem zur Formel gewordenen Arendt-Zitat nicht wirklich fassbar wird. Oder doch?

Der Prozeß um Adolf Eichmann

Die Banalität des Bösen bezieht sich auf den SS-Offizier Adolf Eichmann und seinen Auftritt vor Gericht in Jerusalem. Eichmann, der Techniker der „Endlösung der Judenfrage“ in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern, war 1960 aufgrund auch von Hinweisen des deutschen Staatsanwaltes Fritz Bauer vom israelischen Geheimdienst aus Argentinien entführt und der Justiz übergeben worden. Er wurde zum Tode verurteilt und 1962 hingerichtet.

Hannah Arendt, aus Deutschland stammende Jüdin, Emigrantin und namhafte Politikwissenschaftlerin, berichtete für die US-Zeitschrift „New Yorker“ von dem Prozess gegen Eichmann. Arendts Diktum von der Banalität des Bösen ist umstritten. Es gibt auch die Auffassung, dies sei unfreiwillig verharmlosend in Anbetracht Eichmanns und aller, die mittaten bei den NS-Verbrechen, sie schweigend hinnahmen oder wegsahen.

Diese Interpretation scheint allerdings weit an der Auslöserin der Debatte vorbei gedacht zu sein. Zumal viel dafür spricht, dass es eben auch die berühmt-berüchtigten deutschen Tugenden wie Fleiß, Gehorsam, Ordnungsliebe und Genauigkeit waren, die in Verbindung mit einer verbrecherischen Ideologie zu Gräueln führten, an die sich später weder die Täter noch das Gros von deren Landsleuten erinnern wollten.

Wiederspruch regt an

Arendt, 1906 bei Hannover geboren und in Königsberg aufgewachsen, war eine hoch begabte, erfrischend unkonventionelle, scharfe Denkerin. Dabei ist ihr als studierter Philosophin, die doch nicht als Philosophin bezeichnet werden wollte, der Widerspruch stets vertraut und auch persönlich nahe gewesen. Aber Widerspruch ist ja nichts, das einen freien, liberalen Geist schrecken könnte, im Gegenteil: Es regt ihn an.

Und manchmal, hierfür steht Arendt auch, kann man über die Erwartung Dritter, man müsste einen vermeintlichen Widerspruch aufklären, um nicht unglaubwürdig zu erscheinen, auch einfach hinweggehen. Man spricht dann von Souveränität, Hannah Arendt hat sie in hohem Maße verkörpert.

Ihrem Lehrer Martin Heidegger, dem Superstar der deutschen und europäischen Philosophie der 1920er Jahre, mit dem sie, die junge Studentin, eine leidenschaftliche Liebe verband, hat die bekennende, aber areligiöse Jüdin Arendt auch über die politisch-weltanschaulichen Zerwürfnisse hinweg Zuneigung erwiesen.

Heidegger hatte es zeitweilig mit den Nazis und dem Antisemitismus gehalten, während Arendt, die auch Widerstand gegen das nationalsozialistische System geleistet hatte, aus Deutschland fliehen musste. Und doch hat sie diese erste und wohl einzige große Liebe ihres Lebens bewahrt - bei aller scharfen, eindeutigen Abgrenzung im Diskurs, etwa in dem eher belletristischen Text „Heidegger, der Fuchs“. Darin heißt es: „Niemand kennt das Fallenwesen besser, als wer zeitlebens in einer Falle sitzt“.

Empfehlenswerte Lektüre

„Hannah Arendt. Die Freiheit des Denkens“ ist eine Sonderausgabe des Magazins „Philosophie“ betitelt - ein Heft, das man zur Lektüre nur empfehlen kann: Modern und übersichtlich aufgemacht, informativ und jedem, der Interesse am Gegenstand hat, zugänglich. Darin ist unter anderem ein Auszug aus dem Interview enthalten, das Hannah Arendt 1964 dem Journalisten Günter Gaus für das ZDF gab.

Hier hat sie auch über die Zeit nach dem Machtantritt der Nazis 1933 und die freiwillige Gleichschaltung vieler Deutscher gesprochen: „Das Problem, das persönliche Problem war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten.“ Die böse Banalität der Opportunisten.

Das Sonderheft des Philosophie Magazins ist im Zeitschriftenhandel erhältlich und kostet 9,90 Euro. (mz)