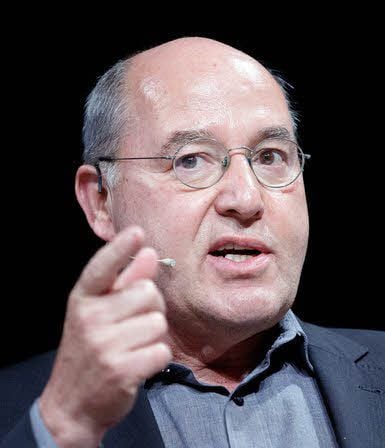

Zwischen den Stühlen Gregor Gysi hat seine Erinnerungen veröffentlicht: Buch: "Ein Leben ist zu wenig"

Halle (Saale)/Berlin - Gregor Gysi ist ein begnadeter, ebenso leidenschaftlicher wie kalkulierter Redner. Und pointensicher. Einer, der seine Zuhörer mitzureißen vermag, selbst wenn sie seine politische Haltung nicht teilen. Aber es wäre ungerecht, ihn auf die Rolle des Entertainers zu reduzieren. Nicht nur wie er etwas sagt - auch das, was er zu sagen hat, ist durchaus von Interesse. Mit beiden Eigenschaften hat sich der Star der Linken Anerkennung erworben. Und nicht nur Freunde gemacht, auch in seiner Partei.

Am 16. Januar wird er 70 Jahre alt, aber von Ruhestand will der gebürtige Ost-Berliner, der nach Herzproblemen zwischenzeitlich schon mal kürzer treten musste, nicht viel wissen. Ohne den Auftritt an der Rampe kommt er nicht aus. Und er warnt ältere Menschen, sich nur noch über Krankheiten zu unterhalten: „Denn die Folge dessen besteht - weiß Gott - nicht darin, dass man gesünder wird.“ Das ist der vorletzte Satz seines Erinnerungsbuches. Der letzte ist mit dem Wort „Epilog“ überschrieben: „Ich bin wild entschlossen, das Alter zu genießen.“ Das hat Charme.

Ein wenig hausbacken

Zuvor aber, beim Einstieg in Gysis fast 600 Seiten umfassende Autobiografie, die unter dem Titel „Ein Leben ist zu wenig“ im Aufbau-Verlag erschienen ist, wird man womöglich ernüchtert sein - eben eingedenk des hohen Unterhaltungswertes, der den Auftritten des Mannes oft eigen ist. Woran liegt es aber, dass einem diese weitgehend chronologisch erzählte Lebens- und Wirkungsgeschichte zunächst hausbacken erscheint?

An der Mitwirkung des Journalisten Hans-Dieter Schütt, der Gysis Temperament und Beredsamkeit gezügelt haben mag? Am spannenden familiären Umfeld Gysis kann es jedenfalls nicht liegen, zu dem die englische Literatur-Nobelpreisträgerin Doris Lessing (1919-2013) gehört. Und an spannenden Episoden fehlt es auch nicht, die in der Tat für wenigstens zwei Leben reichen würden.

Die wahrscheinlichste Erklärung für den bisweilen matten Glanz dieser Erinnerungsprosa wird wohl in der Sorge Gysis liegen, keinen Fehler zu machen, nicht angreifbar zu sein. Denn Gysi wollten (und wollen gewiss immer noch) etliche Leute etwas am Zeuge flicken. Namentlich eine Frage zieht hier besonderes Interesse auf sich: Ob er als Anwalt politisch Verfolgter in der DDR allein ein Mann des Rechts - oder nicht auch ein Mann der Staatssicherheit gewesen ist?

Gegen jedwede Behauptung der zweiten Kategorie hat Gysi stets geklagt und auch Recht bekommen, weil seine Gegner nicht zweifelsfrei belegen konnten, dass er Inoffizieller Mitarbeiter der Mielke-Truppe war. Er selbst sagt zu den Stasi-Vorwürfen bündig in seinem Buch: „Das war, ist und bleibt falsch.“

Gleichwohl stellt er seine Rolle als Mitglied des Kollegiums der Rechtsanwälte, einer Art Produktionsgenossenschaft des Rechts in der DDR, durchaus als problematisch dar - so erfolgreich er in einigen Fällen für seine Mandanten gestritten hat. Dabei führten die Wege eben oft in die Grauzone der Macht, Bittgänge zu hohen und höchsten Stellen der SED, deren Mitglied Gysi nicht zuletzt als Sohn Verfolgter des Naziregimes selbstverständlich war, gehörten dazu. Und manchmal, räumt Gysi ein, habe er sich gefragt, inwieweit er den Positionen der Oppositionellen nicht selbst zuneige - um dann aber doch wieder auf die Reformierbarkeit der Diktatur zu hoffen.

Unrechtsstaat oder nicht?

In solchen Momenten wähnt man Gysi ungeachtet seiner Aufrichtigkeit viel stärker ertappt als bei den Bemerkungen über Kontakte zur Staatsmacht, die er als Verteidiger etwa der Regimegegner Bärbel Bohley und Rudolf Bahro zwangsläufig unterhalten musste. Er habe einen „anstrengenden, aber lehrreichen Aufenthaltsort gefunden: zwischen den Stühlen“, schreibt Gysi.

An anderer Stelle fragt er, weshalb seinen Vater Klaus Gysi, der der DDR als Kulturminister, Botschafter und Staatssekretär für Kirchenfragen diente, jener Mut, der ihn seinerzeit als Antifaschisten ausgezeichnet hatte, in vergleichsweise friedlichen Zeiten verlassen hatte. Eine Frage, die den Wesenskern jeder, nicht nur der kommunistischen Diktatur berührt und auch für die nie wirklich geführte Diskussion des Mitläufertums von außerordentlich großem Belang wäre.

Gysi begründet im Übrigen trickreich, die DDR sei kein Unrechtsstaat gewesen, obwohl es sich bei ihrem Strafrecht zum Teil um Unrecht gehandelt habe. Dies aber sei erkennbar gewesen wie die Mauer, an der man auf Flüchtlinge schoss. Das mag ein Zungenschnalzer für die reine Lehre von Rechtshistorikern sein - für einen Politiker, der sich auch mit den ethischen Kategorien eines Gemeinwesens und seines Herrschaftssystems zu befassen hat, ist es schwach.

Immerhin, Humor und nicht ganz uneitle Selbstironie beweist Gysi auch, völlig verleugnen kann und will er den Entertainer nicht. Da beschreibt er sich selbst als blutjungen Anwalt, der auf Klienten und Fälle wartet wie einer der Detektive in den Romanen von Chandler oder Hammett: „Es hätte nur noch gefehlt, die Beine auf dem Schreibtisch auszustrecken und am Whiskyglas zu nippen. Für das eine waren meine Beine zu kurz, und das andere schmeckte mir nicht.“ (mz)

Gregor Gysi: „Ein Leben ist zu wenig“, Aufbau-Verlag, Berlin, 583 S., 24 Euro