Gespräch mit Christian Grote Gespräch mit Christian Grote: "Das Bauhaus salutiert"

Berlin - Das Bauhaus steht stramm. Zumindest auf Papier. Denn so steht es geschrieben: „das ganze bauhaus salutiert“. 1931 beglückwünschte Mies van der Rohe die Familie des Dessauer Landeskonservators Ludwig Grote (1893-1974) zur Geburt ihres Sohnes Christian. Unter dem offiziellen Bauhaus-Briefkopf übermittelte der Direktor „die besten wünsche“ seines Hauses, handschriftlich unterzeichnet.

Das Kind, das damals begrüßt wurde, ist heute 87 Jahre alt. Ein hochgewachsener Mann, der das Alter nicht glauben lässt, das er hat. Jeans-Hemd, schwarze Hose, die Augen und Hände lebhaft beteiligt am Gespräch. Der in Berlin-Charlottenburg wohnende Literatur- und Kunstwissenschaftler Christian Grote ist das Bauhaus, in dessen Zirkel er hineingeboren wurde, nie ganz los geworden. „Dirk Scheper, der Sohn des Bauhaus-Meisters Hinnerk Scheper, und ich, wir haben uns immer als Bauhaus-Geschädigte bezeichnet“, sagt Christian Grote. Warum? „Dauernd war um uns herum vom Bauhaus die Rede.“

Geboren im Palais Reina an der Dessauer Kavalierstraße

Christian Grote ist der Letzte, dessen Leben unmittelbar mit dem Dessauer Bauhaus verbunden war. Geboren wurde er - so heißt es in der Familie - im klassizistischen Palais Reina an der Dessauer Kavalierstraße, das 1927 von der vom Vater geleiteten Anhaltischen Gemäldegalerie bezogen und 1944 zerstört worden war. Es ist das Haus, auf dessen Grund das Bauhausmuseum steht, das nächste Woche öffnet.

Christian Grote wäre der einzige „natürliche“ Bewohner des Neubaus. Auch deshalb, weil er der Sohn jenes Mannes ist, der gemeinsam mit dem liberalen Dessauer Oberbürgermeister Fritz Hesse 1925 das Bauhaus von Weimar nach Dessau geholt hatte. Ohne Ludwig Grote kein Bauhaus. Und ohne Grote keine Bauhaus-Prägung bei seinen Söhnen Christian und dem 1929 erstgeborenen und 2015 gestorbenen Kunsthistoriker Andreas.

Auch wenn die Familie 1933, nach der von den Nazis erzwungenen Vertreibung des Vaters aus seinen Stadt- und Landesämtern, Dessau verlassen hat, blieb sie ein Teil des weltweiten Bauhaus-Netzwerkes. Christian Grote kannte sie alle persönlich: Lyonel Feininger, Marcel Breuer, Walter Gropius, Nina Kandinsky, Gabriele Münter und Maria Marc.

Nie gestellte Fragen

Hat Ludwig Grote die Vertreibung aus Dessau als eine persönliche Niederlage begriffen? Hat das an ihm genagt? „Wissen Sie“, sagt Christian Grote, „es gehört dazu, dass ihm diese Fragen von uns nie gestellt wurden. Ich glaube, dass er das für erledigt gehalten hatte, jedenfalls als er 1958 Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg wurde.“

Was war Ludwig Grote für ein Mensch? „Mein Vater war ängstlich, gleichzeitig aber außerordentlich mutig und sehr praktisch“, sagt der Sohn. „Er hielt viel von gutem Benehmen. Dabei hat er uns kaum erzogen. Auch deshalb nicht, weil er unendlich fleißig war.“ Die Erziehung lag bei Christian Grotes Mutter Maud Grote, einer halbenglischen Dessauer Arzttochter, residenzstädtische Oberschicht.

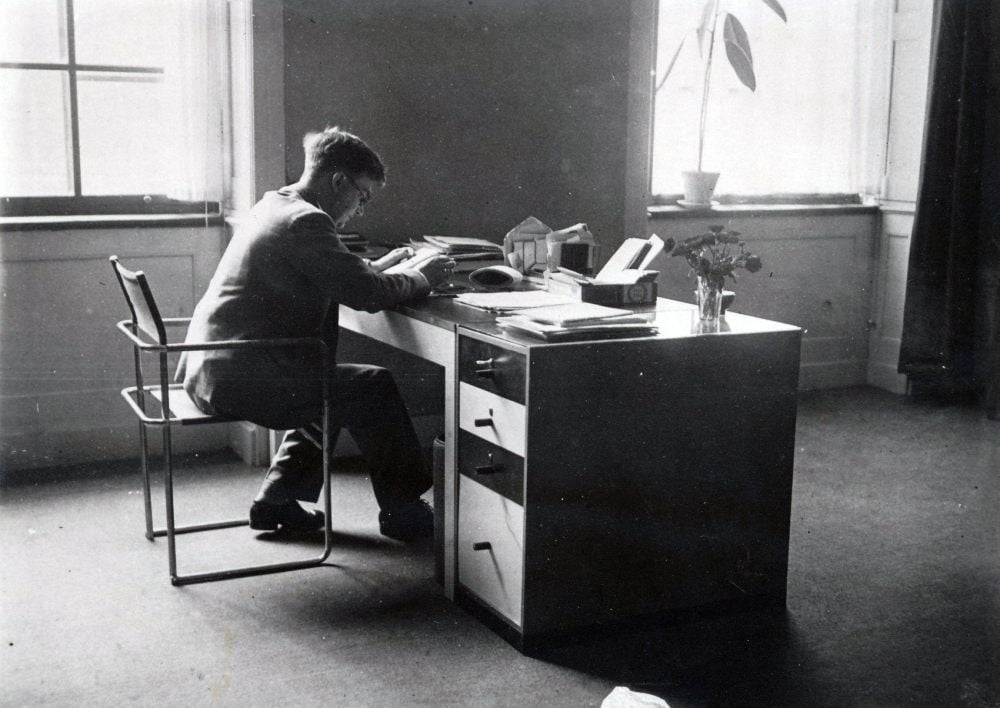

1927 war die junge Familie ins Palais Reina gezogen, in dem bis 1931 noch eine Gräfin Reina lebte. Die Wohnung des aus Halle stammenden Galeriedirektors Grote lag im linken Parterre-Flügel des Hauses. Herrschaftliche Räume, etwa 5,20 Meter hoch. Die Wände wurden farblich von Hinnerk Scheper, die Möbel vom Bauhaus-Kollegen Marcel Breuer gestaltet. Auch eine Schau-Wohnung. Wer sich im Bauhaus-Stil einrichten wollte, klingelte bei Grotes und ließ sich führen. Der Breuer-Schreibtisch, an dem Grote arbeitete, steht heute - leider gekürzt - in der Wohnung seines Sohnes.

Unter Bildern von Cézanne, Picasso und Kandinsky aufgewachsen

„Das einzige, was meinem Vater gefehlt hat, war Geld, um sich selbst Bilder kaufen zu können.“ Der Dessauer Sold war niedrig. In den Nazi-Jahren hielt sich Grote unter anderem in der Schweiz, in Berlin und München als Kunsthändler und Publizist über Wasser. Nach 1945 ließ er für die Sammlerin Ida Bienert Bilder ihrer berühmten Kollektion von Dresden nach München schaffen, wo sie zunächst aus Platzgründen in der Wohnung Grotes hingen.

„Ich bin unter den schönsten Bildern aufgewachsen, die man sich denken kann“, sagt Christian Grote. Arbeiten von Cézanne, Picasso, Klee und Kandinsky, die Ludwig Grote für Ida Bienert verkaufte. Dass für Christian Grote der Berufsweg hin zum Verlagslektor, Schriftsteller und Fernsehredakteur in der Kunst begann, überrascht nicht. Nie habe der Vater reingeredet, „obwohl wir Söhne kurvenreiche Studienwege gewählt hatten“, sagt Grote, der 1962 zum Werk des Dichters Georg Heym promoviert wurde.

Warum dann „Bauhaus-geschädigt“? Ist zu viel vom Bauhaus die Rede? „Ja, natürlich!“, sagt Grote. „Das Gewicht des Themas halte ich für völlig überschätzt. Die Liste der namhaften Professoren, die sich ,Meister’ nannten, ist lang. Aber wie sieht es mit den Studenten aus? Wer ist wirklich ein bedeutender Architekt oder Maler geworden? Niemand! Es gibt halbbedeutende Maler wie Fritz Winter. Aber einen bedeutenden Architekten?“

In Feiningers Atelier

Unter den Bauhaus-Meistern gehört Lyonel Feininger die Zuneigung Grotes. 1952 hatte er ihn in seinem Appartement in Manhattan besucht. Der Maler lotste den 20-Jährigen aus einer lautstarken Tischrunde ins Atelier, um ihn seine Bilder zu zeigen. Könnerschaft, Einfachheit und Bescheidenheit, das hat Grote fasziniert.

Was er davon hält, dass sein Geburtsort mit einem Museum überbaut wurde? „Sie fragen mich, als ob man eine Meinung dazu haben müsste. Ich sage Ihnen was: Mir ist das vollkommen egal! Und stelle fest: Jetzt gibt es also noch ein Bauhaus-Museum.“

Christian Grote, Vater von vier erwachsenen Kindern, hat Dessau nach 1933 zwei Mal besucht. Einmal nur, 1979, reiste seine Mutter dorthin. Und Ludwig Grote? Obwohl er Verwandte in Halle besaß, hat der Bauhaus-Pate Dessau nicht mehr betreten. Was er nicht mehr vorgefunden hätte, daran erinnert das Museum. (mz)