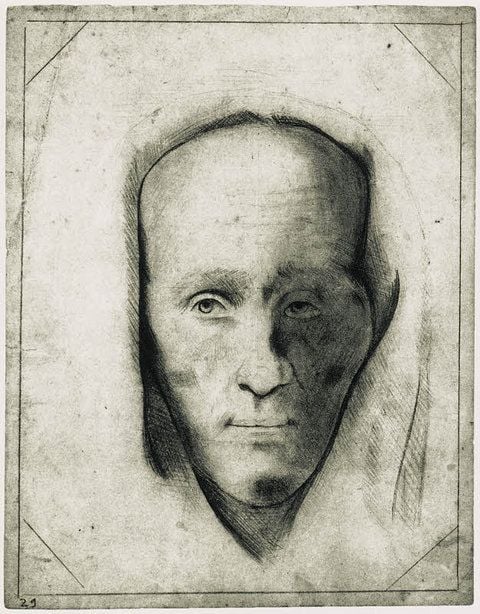

Ernst Ortlepp Ernst Ortlepp: Heine reicht er die Hand

Halle (Saale)/MZ. - "Aphorismen aus dem Tagebuch des Teufels" nennt Ernst Ortlepp eine Folge von Notaten, die der engagierte, am Beginn seiner Laufbahn stehende Literat 1833 im Leipziger Kulturblatt "Der Komet" veröffentlicht. Auch dieser Titel wäre denkbar gewesen: Aus dem Tagebuch eines armen Teufels. Denn gleichgültig, welchem Gegenstand sich der 33-jährige, in Droyßig bei Zeitz geborene Autor widmet, fast durchweg kommt er auf die Lage der jüngeren Schriftsteller zu sprechen. Und die sieht nach dem Ende der goetheschen Kunstepoche alles andere als rosig aus.

"Wie viele schöne Talente mögen wohl auf der weiten Erde lebendig begraben liegen!'", seufzt der Theologe, der um 1830 zu den ersten politischen Dichtern Deutschlands zählt - sozusagen zur Generation Heinrich Heine. "Das Schönste, das Erhabenste trifft hier immer das härteste Loos", schreibt Ortlepp und meint die gesellschaftlichen Zwänge und geistigen Moden der reaktionären Metternich-Epoche. "Äußerer Druck ist eine festgesetzte Strafe für den, der nach dem Hohen wagt." Angriffslustig, noch frei von Resignation, aber schon voll von einer an Klarsicht grenzenden Skepsis beschreibt der von der Zensur beobachtete Pastorensohn die literarische Lage. "Wenn mich nur niemand mehr fragte, wie es mir ginge, damit ich nicht jedes Mal mit der stereotypen Lüge ,gut!' antworten müßte."

Wie es Ortlepp tatsächlich ging, was er als Schriftsteller und Journalist sah, fühlte und dachte, das ist nun aus den von ihm verfassten literarisch-feuilletonistischen Artikeln zu lesen. Der schon mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen hervorgetretene Ortlepp-Forscher Manfred Neuhaus legt erstmals sämtliche Publizistik des Dichters vor: recherchiert, gesichtet und gut sortiert in einem Dokumentarband zusammengetragen, der sich auch dem Laien als ein Ortlepp-Lesebuch empfiehlt. Der Aufwand muss gewaltig gewesen sein; in der Sache war er unumgänglich.

Unter anderem Zeitschriften, Gedichtsammlungen und Verlagsverzeichnisse hat der in Dortmund lebende Ortlepp-Kenner durchgearbeitet, um die Werkspur des am Ende glücklosen Schriftstellers zu sichern, der 1864 bei Schulpforte tot in einem Wassergraben aufgefunden wurde. Ein in literarischer, kultur- und und regionalgeschichtlicher Hinsicht hochinteressanter Dichter, dessen Schaffen seit 2001 von der in Zeitz ansässigen Ernst-Ortlepp-Gesellschaft erkundet wird. In deren Schriftenreihe veröffentlicht Neuhaus das mehr als 500 Seiten zählende Werk unter dem klingenden Titel "Ich dichtete so mancherlei, Unsterbliches war auch dabei".

Nun sind Presse-Artikel keine Medien für das Unsterbliche, aber doch ab und an für das Überraschende - und Lebendige, das eine Zeit am Laufen hält. Wer über das mitteldeutsche Kulturleben der Vormärz-Jahre informiert sein will, wird von Ortlepp recht gut bedient. Dessen musik-, literatur- und allgemein kulturkritischen Arbeiten für den Leipziger "Kometen" bilden den Schwerpunkt der vorgelegten Sammlung, die zudem eine überraschende Zahl an Zeit- und Unterhaltungsgedichten ans Licht holt, Bruchstücke aus einer "Faust"-Dichtung darunter, sowie literatur- und kulturkritische Stimmen über Ortlepp. Der ist als ortloser politischer Schriftsteller ein Autor neuen Typs: 1836 aus Leipzig vertrieben, siedelt er sich in Stuttgart an, wird 1853 ausgewiesen, um in seine Heimatregion zurückzukehren.

Es sind vor allem die literatur- und zeitkritischen Aufsätze Ortlepps, die heute von Interesse sind, und denen man eine gesonderte Veröffentlichung wünschen würde: Ortlepps literarische Publizistik. Denn die poetische und politische Identität dieses Schriftstellers zeigt sich recht deutlich, wenn er über die Arbeiten seiner Kollegen Ludwig Börne, Heinrich Laube und Heinrich Heine urteilt.

"Man hat mich, weil ich mich öfters den einseitigen Nachahmern Heine's opponirte, für einen seiner Gegner gehalten", schreibt Ortlepp 1833, der als Gegner der Heine-Epigonen ein besonders engagierter Heine-Verehrer ist. Denn: "In Heine fand ich Empfindung, vollendeten Schönheitssinn, poetische Milde und Wärme und selbst in bitterer Schale den süßesten Kern".

Eines der schönsten Stücke der Textsammlung ist denn auch Heine gewidmet. In den "Kritischen Spaziergängen" von 1833 entwirft Ortlepp ein Gespräch mit dem in Paris lebenden Literaturstar. "Ich bin keiner von den Altdeutsch-patriotisch-mystisch-Romantischen", keiner von "den nebelnden und schwebelnden Naturphilosophen", verteidigt sich der Wahl-Leipziger vor dem Dichter des "Wintermärchens". Und er liefert ein literarisches Bekenntnis, das ihn an Goethe bindet. "Muß denn Alles in Systeme eingekeilt sein? Sind nicht Goethe's Productionen dessen schönste und fruchtbringende Systeme? Hier hat man doch Halt und Klarheit." Am Ende des Spazierganges greift Ortlepp Heines Hand, um diese "zu drücken für all' das Schöne", das in seinem Werk entzücke. Näher als in diesem Aufsatzband wird man dem Künstler Ernst Ortlepp kaum kommen können.