Fuchs und Maus Elmar Faber und Christoph Hein: Faber & Faber Verlag veröffentlicht Korrespondenz zwischen Autor und Verleger

Halle (Saale) - Es ist nicht Liebe auf den ersten Blick. Christoph Hein begegnet dem Mann mit Misstrauen, der 1983 den Berliner Aufbau Verlag übernimmt. Die Skepsis hat Gründe. Elmar Faber, der den DDR-Renommierverlag auf Kurs halten soll, kommt von der Edition Leipzig, die inhaltlich gefällige und bibliophil anmutende Bücher für den Westmarkt herstellt.

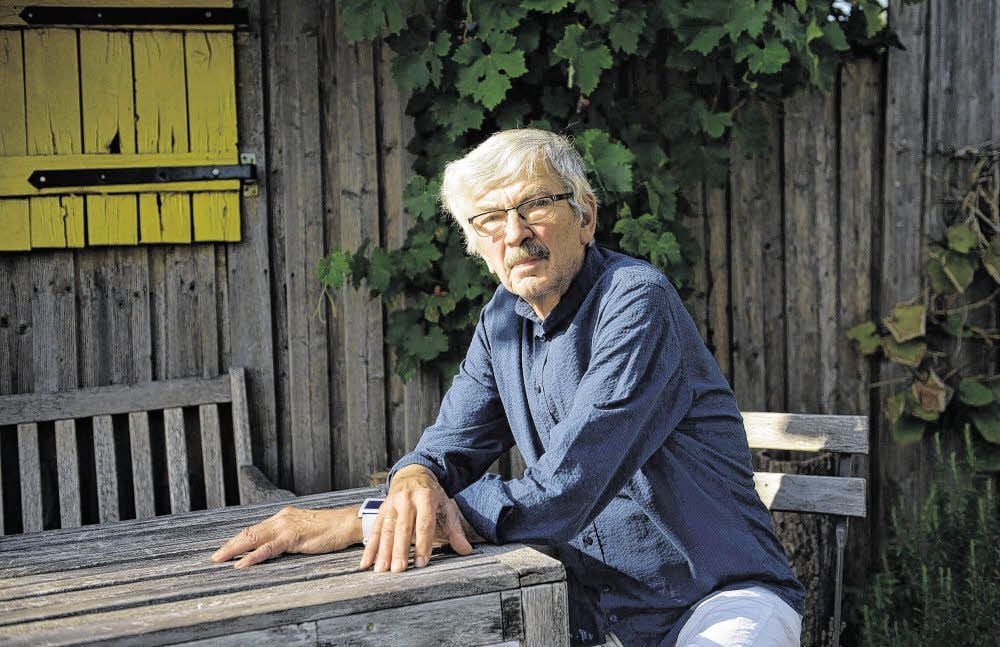

Der Verlag ist ein Devisenbeschaffer - und Faber, 1934 in Thüringen geboren, weniger ein Mann des Geistes als des Geldes. Ein Kaufmann, der auf das „schöne“ Buch setzt in einer Zeit, als das Publikum das kritisch-widerständige Buch verlangt.

Was hatte Faber in einem Verlag zu suchen, der Christa Wolf und Christoph Hein verlegte? Warum Faber? Warum Aufbau? Genau diese Frage stellt der Autor. Faber soll gelacht und erklärt haben, er hätte den Posten übernommen, um der Verleger von Christoph Hein zu werden. „O ha, dachte ich“, notiert der Autor, „mit Speck fängt man einfältige Mäuse, aber nicht den Fuchs.“

Mit Speck werfen

Dabei sollte es bleiben. In der Beziehung zu Faber, die sich erst nach dessen Ausscheiden aus dem Aufbau Verlag im Jahr 1992 voll entfalten sollte, gibt Hein zwar immer wieder das Mäuschen, aber er bleibt der Fuchs, der nicht vereinnahmbar ist.

Elmar Faber wirft ständig mit Speck. Leicht übergriffig versucht der Büchermacher, der seit 1990 mit seinem Sohn Michael in Leipzig den Kleinverlag Faber & Faber betreibt, den Erfolgsautor für seine eigenen Belange einzuspannen. Eine Erzählung hier, eine Rede da, eine Lesung dort oder ein Messeauftritt. Aber Hein liest nicht gerne vor, Buchmessen („Gaga-Manga-Festival“) erschrecken, Gefälligkeitsarbeiten ärgern ihn.

Seinen Höhepunkt findet Fabers Hein-Jagd in dem Vorschlag, dass der Autor seine Heimat doch ganz in seinem Leipziger Privatverlag finden könne. So wie Grass bei Steidl in Göttingen, schlägt Faber vor. „H bei F, das wäre ein Knaller für die deutsche Verlagslandschaft“, schreibt er 1992. In der Tat.

„Ich habe einen Anschlag auf Sie vor“ heißt das Buch, in dem der jetzt wiederbelebte Faber & Faber-Verlag die Korrespondenz zwischen Autor und Verleger veröffentlicht. Es ist ein schön gestaltetes, aber lausig kommentiertes Werk; die Fußnoten sind willkürlich gesetzt - schon im ersten Schreiben fehlt die Erklärung einer angeblichen West-„Falschmeldung“, von der sich Hein distanziert, ohne dass der Leser erfährt, wovon die Rede ist.

Ein Schriftverkehr mit Lücken

Zudem liegt kein klassischer „Briefwechsel“ vor, den das Buch im Untertitel verspricht, sondern eine lockere Folge von oft geschäftlichen Notaten, zwei von Hein gehaltene Ansprachen inklusive: die eine zum 20-jährigen Faber & Faber Jubiläum, die andere zum Tod des Verlegers 2017. Gesprächsweise Zusammenhänge sind hier die Ausnahme; es bleibt ein Schriftverkehr mit Lücken.

Vielleicht auch deshalb, weil in den Zeiten staatlicher Überwachung innerhalb von Ostberlin ein Brief zwischen Autor und Verleger bis zu vier Wochen brauchte. Trotzdem ist das Buch, das die Jahre von 1983 bis 2017 fasst, von Interesse: für den, der Hein zuhören, und für jenen, der etwas über das Verlegen im Osten vor und nach 1989 erfahren will. Kultur- und zeitgeschichtlich hat das Buch einiges zu bieten.

Zum Beispiel den Protest, den Hein 1987 gemeinsam mit Hermann Kant gegen die Fabersche Programmpolitik verfasste. Aus Anlass der angekündigten Veröffentlichung von Büchern der historischen Trivialautorinnen Friederike Kempner und Eugenie Marlitt polemisieren die Autoren gegen den „krausen Rand der deutschen Literatur“, der von Aufbau gepflegt werde, statt die „riesigen Löcher der gewichtigeren deutschen Literatur zu stopfen“.

Faber, der die Aura eines Kulturfunktionärs nie ganz verliert, antwortet in einem umständlich pedantischen Schreiben. Das endet mit einem Hinweis auf ein „sozialistisches Publikum“, das, wenn es schon nicht die „ganze Literatur“ lesen dürfe, wenigstens keine „schlecht gemachte Bücher“ erhalten solle. Da ist der neue Faber ganz der alte Mann von Edition Leipzig.

Zensur in Anführungszeichen

Doch Hein lässt sich nicht abschütteln. Er schreibt, dass sich ein Land an der von den Nazis betriebenen Autorenvernichtung beteilige, wenn es diese Autoren nicht wieder sichtbar mache; er nennt unter anderen den im Gulag gestorbenen „Ruhe und Ordnung“-Autor Ernst Ottwalt. Der Wortwechsel in dieser Sache sollte eigentlich in der Kulturbund-Wochenzeitung „Sonntag“ erscheinen, was nicht geschah.

Faber redet nicht von „Zensur“, die er in Anführungszeichen setzt, sondern von einem „kulturpolitischen Instrument“ zur „Lenkung der Literaturpolitik“. Trotzdem soll Faber Heins Roman „Horns Ende“ 1985 ohne Druckgenehmigung verlegt haben. Hier gibt es freilich auch Stimmen, die das bestreiten; eine Klärung dieser Sache wäre eine Aufgabe. Interessant sind die Hinweise darauf, wie nach 1990 sowohl Hein als auch Faber auf intrigante Weise aus dem Verlag gedrängt werden sollten.

Nach 1989 wirkt die Ost-West-Konfrontation immer mit. Hein 2009: „Ich sehe eher Anzeichen für ein totales Desinteresse und eine heftiger werdende Abneigung gegenüber dem Osten“. Bei seiner Totenrede auf Faber kritisiert er den öffentlich-staatlichen Rückgriff auf die Sprache des Dritten Reiches in Begriffen wie „Aufbau Ost“ oder „Austausch der Eliten“, zu denen Faber in der DDR gehörte. Ein Mann, den „in Wahrheit allein“ schöne, kostbare Bücher interessierten, schreibt Hein. Das hielt den geistig-kontroversen Schriftsteller nicht von seiner Treue ab, die hier den Anschein von Freundschaft zeigt. (mz)

Hein, Faber: Ich habe einen Anschlag auf sie vor. Der Briefwechsel, Faber & Faber, 158 Seiten, 22 Euro