Druckerei der Dissidenten Druckerei der Dissidenten: Der Untergrundverlag, der zur Friedlichen Revolution aufrief

Der Besuch in Prag hat Stephan Bickhardt nachhaltig beeindruckt. Im Sommer 1985 war der Student der Theologie in Berlin und Naumburg zu Gast in der Hauptstadt der damaligen Tschechoslowakei. Er traf Vertreter der dortigen Oppositionsbewegung Charta 77, Jiří Dienstbier etwa, nach der Wende 1989 erster Außenminister.

Oder Jiří Hájek, Außenamtschef während des Prager Frühlings 1968. Ein alter Herr, von den Behörden isoliert, aber hellwach, wie Bickhardt sich erinnert: „Ihr Jungen seid die Zukunft Europas“, habe er gesagt.

Das Treffen elektrisierte Bickhardt, damals 25. Er nahm sich die Charta 77 zum Vorbild. Und die heimlich produzierten Schriften der tschechischen Oppositionellen, nach einer Bezeichnung aus dem Russischen „Samisdat“ genannt. Der Besuch in Prag wurde damit zur Initialzündung für ein einzigartiges Projekt der DDR-Opposition:

Von 1985 bis zur friedlichen Revolution vier Jahre später betrieb Bickhardt gemeinsam mit seinem Freund Ludwig Mehlhorn und einer Reihe weiterer Mitstreiter einen illegalen Untergrundverlag.

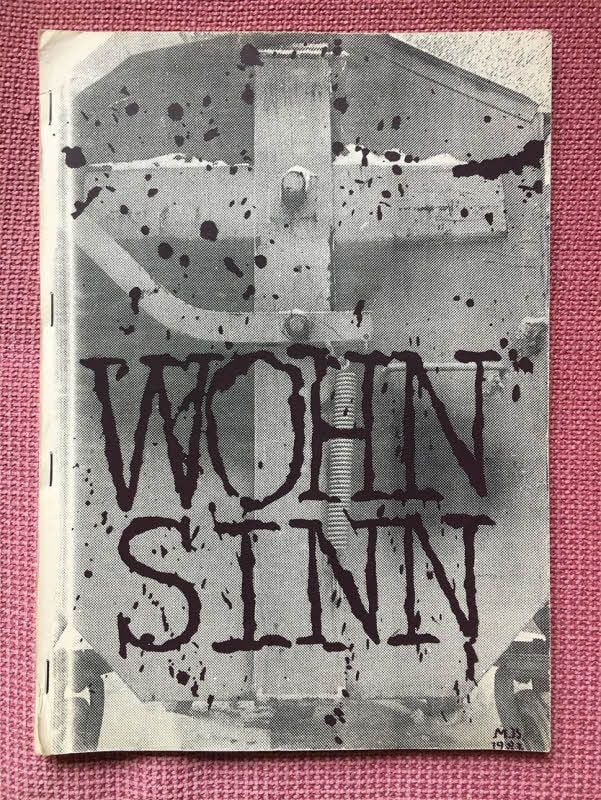

Sie veröffentlichten eine Reihe von Schriften, die unter der Hand, etwa in kirchlichen Kreisen, weitergereicht wurden. Ihr Name: Radix-Blätter.

Samisdat-Veröffentlichungen waren auch in der DDR nichts Neues, heimlich erstellt von Friedens- und Umweltgruppen oder von Künstlern. Doch die Radix-Blätter waren anders, umfassender. „Wir waren wie ein selbstständiger Verlag, mit eigener Druckerei. Das war neu“, schildert Bickhardt, der heute Pfarrer in Großstädteln bei Leipzig ist.

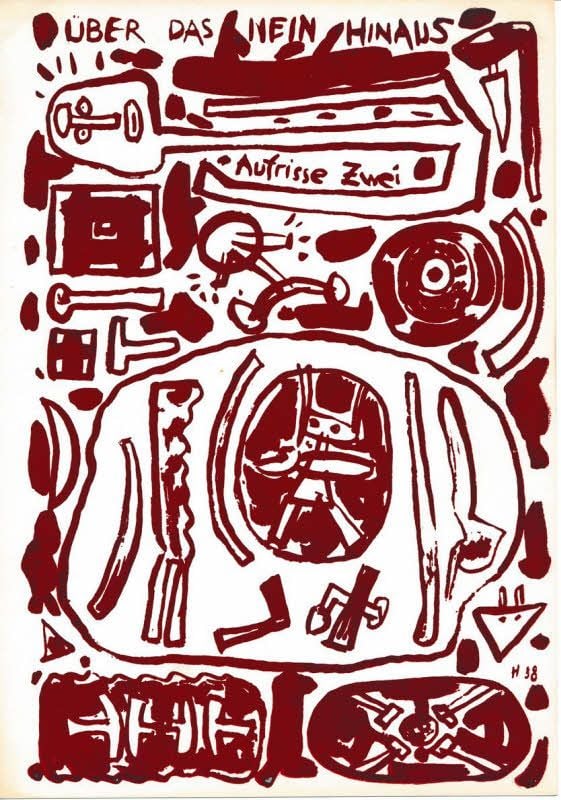

Neu sei auch der inhaltliche Ansatz gewesen. „Wir haben politische, kirchliche und künstlerische Themen gemischt.“ Es ging um Literatur, um die Geschichte der Friedensbewegung in der DDR oder um die Mauer und ihre Folgen für die Gesellschaft in Ost und West.

Bis 1989 erschienen fast 20 Publikationen mit Beiträgen von 136 Autoren. „Wenn man das heute drucken würde, wären das alles Bücher“, sagt Bickhardt, „keines unter 200 Seiten.“ Möglich war das nur, weil Bickhardt und Mehlhorn sich auf ein breites Netzwerk stützen konnten:

Kirchen- und Friedensgruppen, die sich überall in der DDR gebildet hatten. Sie waren Verteiler und Abnehmer zugleich. Drucktechnik, etwa eine Wachsmatrizen-Druckmaschine, Farbe und Schreibmaschinen schmuggelten einige wenige West-Politiker und -Journalisten in die DDR.

Dem Journalisten Peter Wensierski ist es zu verdanken, dass die Geschichte der Radix-Blätter jetzt einer breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Wensierski, in den 1980er Jahren DDR-Korrespondent unter anderem für den „Spiegel“, hat ein Buch über den Untergrundverlag geschrieben. In „Fenster zur Freiheit“ erzählt er auf mehr als 200 Seiten dessen Geschichte und die seiner Protagonisten.

Es ist eine Geschichte, an der aus heutiger Sicht vor allem verblüfft, dass die DDR-Behörden den konspirativen Verlegern Bickhardt und Mehlhorn bis zum Schluss nicht auf die Schliche kamen. Diese hatten vorgebaut: „Meine Frau und ich waren die einzigen, die über alles Bescheid wussten“, sagt Bickhardt. Nur sie hielten Kontakt zu allen Beteiligten - zu Autoren und Grafikern, zu Verteilern, zu denjenigen, die Texte abtippten, zu den Druckern.

Selbst Kompagnon Ludwig Mehlhorn wusste nicht, wo die Publikationen gedruckt wurden: Die Technik stand in einer Kammer hinterm Schlafzimmer in der Wohnung von Stephan Bickhardts Eltern am Berliner Stadtrand. Im Erdgeschoss ein ehemaliger Friseursalon, darüber die Wohnung, die Eltern als einzige Bewohner im Haus.

Bickhardt schien das ausreichend sicher. Dennoch sagt er rückblickend: „Natürlich sind wir ein Risiko eingegangen. Da gehört schon eine gewisse Chuzpe dazu.“ Der Druck staatskritischer Blätter war in der DDR eine Straftat - und was staatskritisch war, bestimmte der Staat.

Im Sommer 1988 erschien in der Radix-Reihe unter dem Titel „Neues Handeln“ eine Schrift, die weitreichende Folgen haben sollte. Der fünfseitige „Brief zu den Kommunalwahlen“ im darauffolgenden Mai wurde in kirchlichen und Oppositionsgruppen verbreitet. Auflage: 25.000 Exemplare.

Der Inhalt dieses und zweier folgender Papiere war aus staatlicher Sicht höchst brisant: Die Bürger sollten, so der Aufruf, bei den Kommunalwahlen gesetzlich verbriefte Rechte in Anspruch nehmen. Die Wahlkabine nutzen. Mit Nein stimmen. Die Auszählung der Stimmen verfolgen. Gar eigene Kandidaten aufstellen.

Bickhardt erinnert sich: „Das war neu und unerhört, dass wir dazu aufgefordert haben, getreu den Buchstaben der Verfassung das Wahlrecht wahrzunehmen.“ Auch das, sagt er, habe er von der Charta 77 gelernt: Dem Staat quasi dessen eigene Gesetze unter die Nase reiben und auf deren Einhaltung pochen. „Ich nenne es das Prinzip der legalisierten Opposition.“

Die Folge des Aufrufs: Landauf, landab gelang es Bürgerrechtlern am 7. Mai 1989, die Stimmauszählung zu überwachen. So konnten sie im Vergleich mit dem offiziell verkündeten Wahlergebnis nachweisen: Die Kommunalwahl wurde massiv gefälscht.

„Nach diesem Wahltag kippte die Stimmung gegenüber dem System in breiten Kreisen der Bevölkerung. Mit dem 7. Mai 1989 begann der letzte Akt in der Geschichte der DDR“, schreibt Peter Wensierski.

Stephan Bickhardts Arbeit für den Untergrundverlag mündete im September 1989 in die Gründung von „Demokratie jetzt“. „Das war folgerichtig“, meint Bickhardt, der Geschäftsführer der Bürgerbewegung wurde. Als solcher begegnete er Anfang 1990 erstmals einer Frau, die viele heute nicht mehr im Milieu der damaligen Bürgerbewegungen verorten. Ihr Name: Angela Merkel. Die heutige Kanzlerin war seinerzeit Sprecherin des „Demokratischen Aufbruchs“, der wie „Demokratie jetzt“ Büros im „Haus der Demokratie“ in Berlin-Mitte bezogen hatte.

Dort, so schreibt Wensierski in seinem Buch, stritt Bickhardt mit Merkel um die besten Räume. Was es damit auf sich hat? Bickhardt lacht: „Merkel brauchte Platz, um Pressekonferenzen abzuhalten.“ So habe der Demokratische Aufbruch schließlich die schönsten Räume in der ersten Etage bekommen.

Vom damaligen Engagement der Physikerin ist der Theologe immer noch beeindruckt: „Sie hat in einer Zeit, in der alles unsicher war, ihren sicheren Job bei der Akademie der Wissenschaften aufgegeben, um für den Demokratischen Aufbruch zu arbeiten. Das rechne ich ihr hoch an.“ Kurze Pause, dann: „Sie ist auch eine ’89erin.“ (mz)

››Peter Wensierski: Fenster zur Freiheit, Mitteldeutscher Verlag, 212 Seiten, 20 Euro