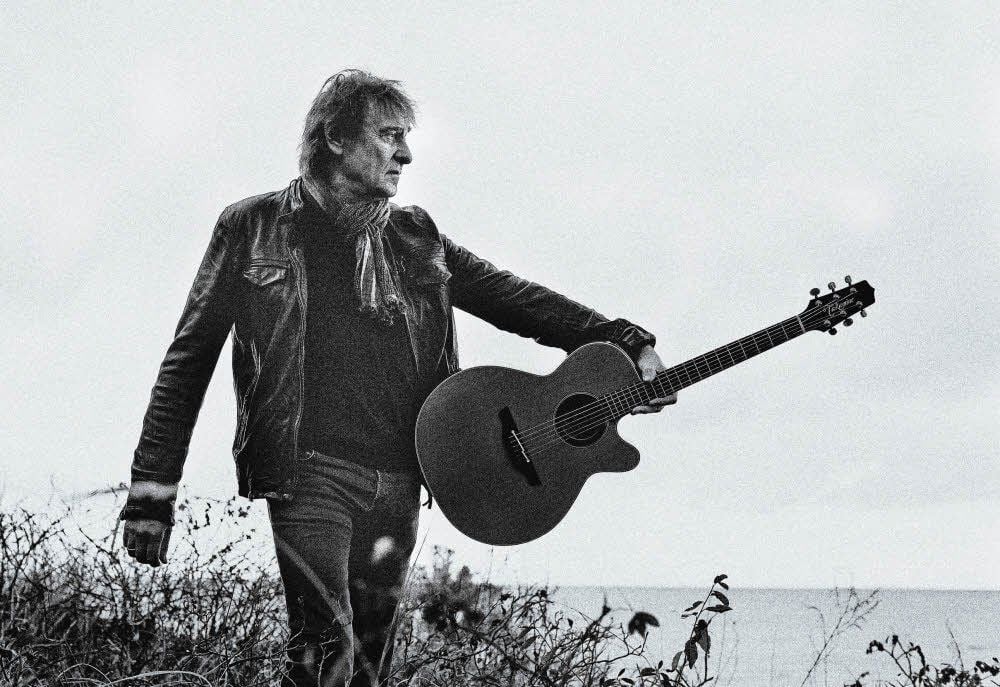

Dieter Birr von "Puhdys" Dieter Birr von "Puhdys": Der Mensch hinter der Maschine

Halle (Saale)/MZ - Es war gleich eine Vertrautheit da und ein Verständnis, „als ob wir uns schon Jahre gekannt hätten“, sagt Dieter Birr. Dabei war er seinem Kollegen Wolfgang Niedecken bis dahin im ganzen Leben nur dreimal begegnet und einmal davon sogar nur fast. Das war, als Niedeckens Band BAP 1984 kurz vor ihrer ersten DDR-Tour wegen staatsfeindlicher Texte ausgeladen wurde und Birrs Puhdys ein Konzert im Palast der Republik stellvertretend für die Kölner spielen mussten. „Da waren die aber schon weg, als wir kamen“, erinnert sich Dieter Birr.

Erst viele Jahre später liefen sich die beiden Deutschrocker wieder über den Weg. Hier der Ostdeutsche Birr, ein freundlicher Mann, den alle nur „Maschine“ nennen. Und dort der kölsche Dylan, der mit dem DDR-Tour-Debakel bis heute nicht ganz durch ist. Beide schrieben sie gerade an einem Buch, beide feilten gleichzeitig an einem Solo-Album, beiden hatte zudem eine Krankheit klargemacht, dass auch das Leben eines Rock’n’Rollers nicht ewig währt.

Zweimal deutsche Rockgeschichte und zweimal Sympathie auf den ersten Blick, wie Dieter Birr beschreibt. Die Lebenswege der beiden Legenden mögen unterschiedlich gewesen sein, weil die Umstände in Ost und West so verschieden waren. Aber viele Erfahrungen und Einsichten teilen Birr und Niedecken. „Als ich später am neuen Album gebastelt habe, dachte ich, es wäre gut, wenn Wolfgang etwas beisteuern würde.“

„Maschine“ hat Maschine dieses zweite Solo-Werk seiner seit fast einem halben Jahrhundert andauernden Karriere genannt: Elf Songs, die ein Lebenswerk präsentieren, indem sie neue Titel mit neuen Versionen von alten Hits kombinieren. „Was wussten wir denn schon“, resümieren Birr und Niedecken in einem gemeinsamen Lied über die ausgefallene DDR-Tour, die „Boote der Jugend“ fahren noch einmal aus, mit seinem City-Freund Toni Krahl besingt der Puhdys-Chef die „Lebenszeit“ und mit Julia Neigel beschwört er die Möglichkeit von Liebe und Glück trotz grauem Haar und in langen Jahren gesammeltem Marschgepäck.

Dieter Birr räumt auf, er deutet neu und kitzelt die alten Hymnen, um sie noch einmal zum Tanzen zu bringen. Den Tod hat er im Blick, vor allem aber das Leben. „Ich bin ja niemand, der die Leute mit meinen Ängsten belästigen will“, sagt er. Birr hat es lieber lebendig, obwohl Sterben und Trauer in seinen Gedanken präsent sind. Betroffenheit erzeugen sei noch nie sein Ding gewesen, sagt er. „Ich bringe auch nicht gern meine privaten Gefühle unters Volk.“

Wer seine Musik hört, muss schon ein bisschen auf Zwischentöne achten, um den Menschen hinter der Maschine zu entdecken. Dieter Birr, im Gespräch flachsend und berlinernd, entpuppt sich dann als Romantiker, dem „Schnee aufs Herz“ fällt, wenn er nicht gerade fühlt, wie „in mir ein Sommer neu beginnt“ (Textzitate). Es gibt hier keine Puhdys-Gitarren, nicht dieses kompromisslose Geradeausrocken, das die Hits seiner Stammband untauglich für jedes Musik-Ratespiel macht. Stattdessen fetzen Bläser durch „Geh zu ihr“, brummen Maultrommeln, weint eine Steelguitar. Mit Enkelin Annabell, die gerade acht ist, singt er am Ende „Willst Du für mich da sein“, ein Song als Schaukelstuhl und Tröstung, mit Kuscheln und Tränen, der das alte „Lied für Generationen“ fortschreibt in eine neue Zeit. Dieter Birr, die unverwechselbare Stimme wärmer und geschmeidiger als von den Puhdys gewohnt, klingt keineswegs nach Rockerrente, sondern wie immer: Ein alter Freund, der einem einfach nichts vormachen kann.

Er will ja auch gar nicht. Kommende Woche feiert der gebürtige Ostpreuße seinen 70. Geburtstag, passend dazu erscheint eine Biografie, flankiert von der CD und der Nachricht, dass die Puhdys nun ernst machen. Noch eine Tour, einmal quer durchs Land, dann soll es das gewesen sein. Dann kommt der Rocker-Ruhestand, dem sie vor 30 Jahren diese Absage für die Ewigkeit erteilt hatten.

Jegliches hat seine Zeit, heißt es im Lied „Wenn ein Mensch lebt“, das noch sieben Jahre älter ist. Birr ist nicht auf Abschied gebürstet, er freut sich auf das Jahr bis zum endgültigen Finale und wirft sich geradezu begeistert in seine Aufgaben als Sprachrohr in eigener Sache, Puhdys-Erklärer und Reklame-Trommler. Lesung und Talkshow, Interview und Radio, Akustikshow und Buchmesse - eine Ochsentour, die der Komponist von Hits wie „Türen öffnen sich zur Stadt“ und „Bis ans Ende der Welt“ mit Spaß an der Sache absolviert. „Es freut mich doch, wenn mir Leute zuhören“, sagt er, „da bin ich dankbar, weil die das ja nicht müssen.“

Weniger Allüren geht nicht angesichts der Tatsache, dass Birr mit seiner Band mehr Platten verkauft hat als jede andere deutschsprachige Rockkapelle diesseits des Spaß-trios Die Ärzte. 22 Millionen! Wenn seine Gruppe dennoch immer als „ostdeutsche Erfolgsband“ bezeichnet wird, sei ihm das auch völlig egal, sagt er. „Nach so vielen Jahren noch da zu sein, das ist schön.“

Ein stiller Triumph des Mannes, der mal Universalschleifer gelernt hat, richtig in der Werkhalle mit Dreck und Staub und allem. Das prägt ihn bis heute, das macht aus Dieter Birr einen einfachen Arbeiter im Weinberg des Rock’n’Roll, der mit rauer Stimme am liebsten von den kleinen Sehnsüchten, Wünschen und Gewissheiten singt. „Mein Traum war eigentlich Dreher, weil ich dachte, haste ’ne Maschine, musste nicht selber arbeiten“, lacht er. Aber die DDR brauchte gerade keine Zerspaner, also wurde er Schleifer, ein Experte für Tausendstel-Genauigkeiten. Irgendwann nach Feierabend schrieb der 16-Jährige dann sein erstes Stück, es hieß „Oh Mary“ und war natürlich ein Liebeslied.

Für die Volkswirtschaft war Birr anschließend verloren. Statt harter Wellen stellte er nun musikalische Software her, erst mit Bands wie den Luniks, ab 1969 dann mit den Puhdys. „Am Anfang waren wir Coverbands, da sollte alles genau wie beim Original klingen“, erzählt er. „Alle Wege führen im Kreis“, heißt es auf dem Album „Wie ein Engel“, mit dem die Puhdys nach dem Mauerfall ganz von vorn angefangen haben. Stimmt bis heute, sagt Dieter Birr: „Jetzt geht es darum, die alten Sachen neu zu entdecken und anders zu spielen.“

Birr, Ring im Ohr und das Haar immer noch länger als 1962 erlaubt, kann nicht anders, auch mit 70 nicht. Die Gitarre macht ihm Freude, das Singen, das Unterwegssein, das die fünf Puhdys seit Jahren getrennt absolvieren. „Jeder fährt für sich zum Konzert, da geht man sich weniger auf den Wecker.“

Die Zeiten für die Band, die in 45 Jahren ganze zwei Umbesetzungen hatte, sind auch wieder gut inzwischen. Die Säle voll, die alten Fans haben ihre Jugendidole wiederentdeckt, neue sind dazu gekommen.

Die Puhdys mit Maschine Birr an der Spitze sind Kult geworden - kein Vergleich mit den harten Jahren nach der Wende. „Die Fans wollten damals von Ostrock einfach nüscht mehr wissen“, erinnert sich Birr. Er habe das sogar verstehen können, sagt er. Nur akzeptieren ging nicht. Trotzig hat er mit seinem Projekt „Maschine und Männer“ mal vor 40 Leuten in Königs Wusterhausen gerockt, eigentlich bloß, „weil ich unbedingt weiter Musik machen wollte, egal unter welchen Umständen“.

Selbst das war richtig, selbst das war gut, so von heute aus gesehen. Reue? Nein, Reue spürt Birr so wenig wie den Wunsch, irgendetwas anders machen zu wollen. „Man forscht, man probiert, man begeht Fehler im Leben, das gehört alles dazu.“ Wobei er bei genauerem Nachdenken doch an einer Stelle gern radieren würde: „Jodelkuh Lotte“, das „erste Punk-Stück der DDR“ (Birr), sagt er. „Das hätten wir lieber nicht aufnehmen sollen.“