Rockstar der DDR Christian Kunert: Rockstar der DDR

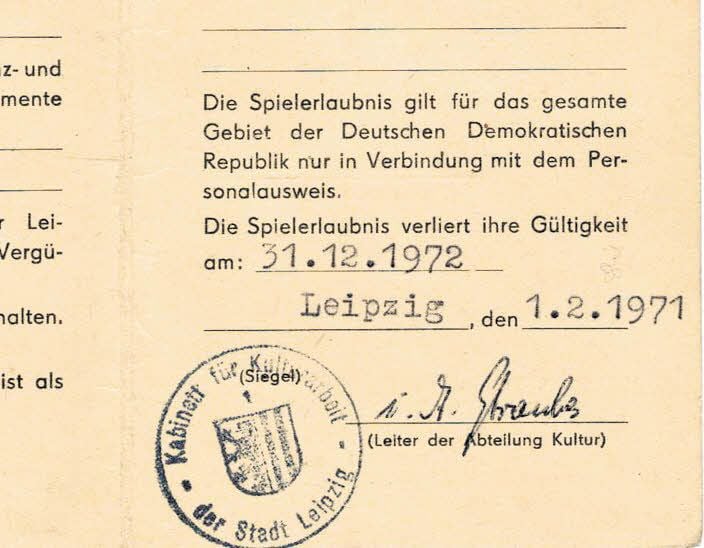

Hahnenklee - „Eine Seite täglich macht die Welt erträglich“, hat er auf einen Zettel geschrieben, der noch über dem Schreibtisch hängt. Darauf der Computer, davor der Stuhl. Christian Kunert, im Mai 65 geworden, sitzt beim Schreiben mit dem Rücken zu den Gitarren und zum Harmonium, die den gebürtigen Leipziger als lebende Rocklegende ausweisen.

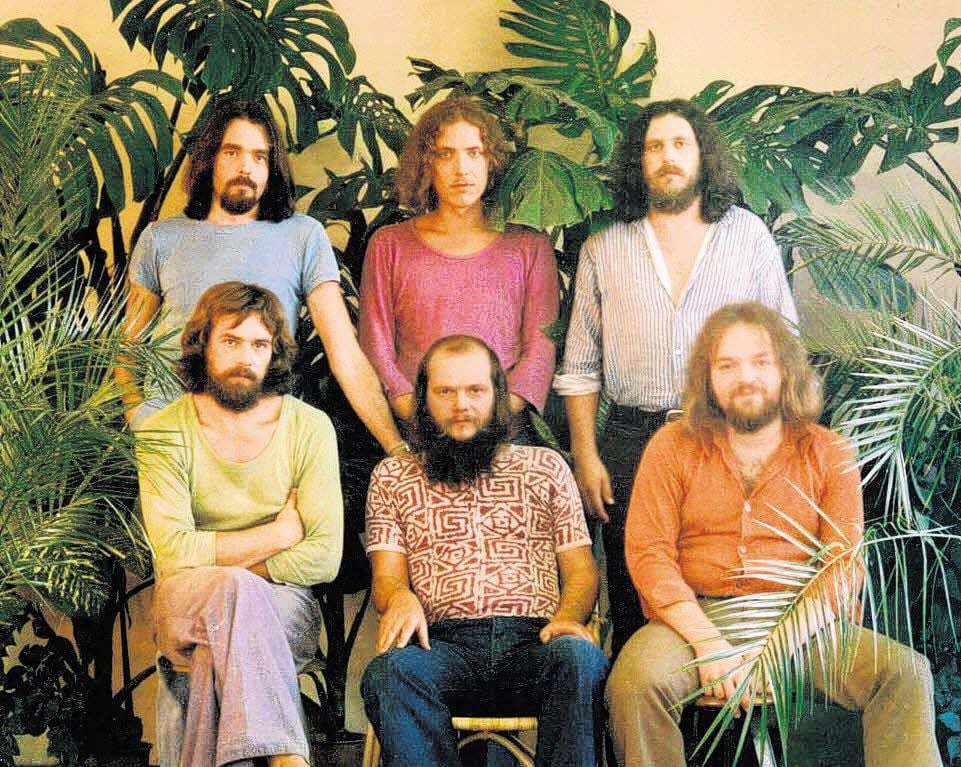

Links geht der weite Blick hinaus auf den Harz, in dem Kunert seit vielen Jahren lebt. Rechts ist die Küche, in der ein Kaffeekessel pfeift. Kunert, lichtes Haar, Dreitagebart, in Jeans und Cordhemd, lauscht einen Augenblick. Die Jahre in der Renft-Combo, die Anfang der 70er wildes Rock-Rebellentum mitten in der porentief sauberen Welt des realen Sozialismus ausprobierte, haben ihn sein Gehör gekostet. „Für mich horcht jetzt ein Knochenimplantat“, scherzt er.

Geht gut, nur die Musik funktioniert nicht mehr so toll. Kunert, in den großen Tagen der klassischen Renft-Besetzung das jüngste Mitglied der Kapelle, hört zwar alles. „Aber zwei Geräusche kann das Ding nicht trennen“, beschreibt er im weichen Idiom seiner Heimatstadt. Sobald er zur Gitarre singt, ist alles nur noch Erfahrung und Verdacht. „Das geht“, sagt Kunert, „aber Spaß macht es nicht.“

Clownsgeschichte aus der DDR mit Stasi, Weltkrieg, Wende und Verschwörungen

Deshalb dann das Buch, das er „Ringelbeats“ genannt und nach der „Eine Seite täglich“-Regel geschrieben hat. Eine Clownsgeschichte aus der DDR mit Stasi, Weltkrieg, Wende und Verschwörungen, die ein bisschen Biografie ist, überwiegend aber ein Galopprennen auf einem Gaul namens Ironie. „Zuerst hatte ich das große Finale, Hollywood, das volle Programm, geil“, erzählt Kunert, der nach seiner Abschiebung aus der DDR im Westen mit Pannach live auftrat, für den „Tatort“ komponierte und am Theater arbeitet. Die ersten 60 Seiten schickte Kunert an Christa Schädlich, die Frau des Schriftstellers Hans Joachim Schädlich. „Die fand das gut, vielleicht weil sie mich gut fand“, beschreibt er, überrascht von der Mitteilung der „ernsthaften Literaturfrau“, sie erinnere sich gut an ihn. „Sie habe uns damals erlebt, als Gerulf Pannach und ich bei Robert Havemann zu Hause gesungen haben.“

Havemann. Biermann. Damals. Eine Tür in eine Vergangenheit, aus der sich Christian Kunert gedanklich lange verabschiedet hat. Spricht er heute über die sechs Jahre, die ihn, den Enkel eines Pfarrers, vom Schlosser zum Rockstar und vom Jugendidol zum Staatsfeind machten, ist der Ton alles andere als heroisch. Kunert schaut mit einem Lächeln zurück. Wie es war, war es gut. Auch wenn es nicht schön gewesen ist.

Aber immerhin spannend. Als er 14 ist, bringt ein Kumpel das Stones-Album „Aftermath“ mit zu den Thomanern, diesem „bösartigen und üblen Haufen“, in dem Kunert seit seinem elften Lebensjahr wartet, „dass aus der Kinderhölle Götter wachsen“. Das war es dann mit Bach und Bizet. „Auf einmal diese Klänge, unverschämt gesungen und absolut aufregend.“

Wo der Thomaner Kunert sauber singen soll, hört er bei Mick Jagger Dreck

Wo der Thomaner Kunert sauber singen soll, hört er bei Mick Jagger Dreck. Die Harmonien hoppeln. Ein Blitzschlag aus Blues. „Irgendwo stand dann mal eine Gitarre rum und wir haben angefangen, ,Hang on Sloopy’ nachzusingen.“ Kunerts Band heißt Little Stars, „die beiden englischen Worte, die wir kannten - abgesehen von Love“. Sie macht Furore mit Lautsprechern aus Presspappe, selbstgelöteten Verstärkern und Opas Basstrommel. Es braucht nicht viel, Christian Kunert zu überzeugen, dass ein Leben als Musiker nach ihm ruft. „Wir mussten ja als Abiturienten im Reichsbahnausbesserungswerk arbeiten“, sagt er, „das war so furchtbar, dass konnte ich nicht.“

Aus der Entfernung von vier Jahrzehnten addiert Kunert Lebensentscheidungen zu einer Geschichte, die anders nie hätte sein sollen. Als er einfach so Musik macht, ein Lehrling mit dem Herzen voller Rockmusik, innerlich überzeugt, „das ist es jetzt, so geht das immer weiter“, verbietet die DDR den ganzen Beat. „Komischerweise gehört das dazu, denn ohnedas Verbot wäre Renft nie geworden, was es dann später war“, glaubt er.

Der Staat, der die Musik des Klassenfeindes zurück in den Westen verbannen will

Der Staat, der die Musik des Klassenfeindes zurück in den Westen verbannen will, sorgt dafür, dass Renft plötzlich von einem Nimbus umgeben ist, der leuchtet wie ein Fanal der Freiheit. „Als Musiker waren wir ja alle schlecht, verglichen mit dem, was Leute heute können müssen, um in dem Geschäft Fuß zu fassen“, sagt Kunert. Aber dafür ist alles echt, klebrig vom Bier, verschwitzt und angefüllt mit Emotionen. „Verrückt im Kopf und nicht bereit, sich domestizieren zu lassen“, so hat Kunert die Kollegen in Erinnerung, die er kennenlernt, als Bandboss Klaus Renft einen Keyboarder sucht. „Es war traumhaft, die waren die Größten, die Säle immer gerammelt voll - das kannte ich doch nicht mit meiner Pfarrersfamilie.“

Rauschhafte Zeiten, an die Christian Kunert aus 45 Jahren Abstand nicht ohne Schmunzeln zurückdenken kann. „Aller halben Jahre zur Einstufung, und wir konnten gar nichts“, erzählt er. Das Live-Repertoire durfte da nicht gespielt werden, „also drückten wir uns notdürftig irgendwelche Schlager drauf“.

Rockstar sein in der DDR ist ein Abenteuer ohne Netz und Gurt

Andere verdienen mehr. Bei Renft haben sie Spaß. Doch Rockstar sein in der DDR ist ein Abenteuer ohne Netz und Gurt. Empfindlich reagieren die Behörden auf jede Andeutung von Kritik. „In ,Liebe und Zorn’ gab es die Zeile ,einmal bricht der Krug’“, sagt Kunert, „das ging gar nicht.“ Ewige Diskussionen um Worte, Formulierungen. Die Erwähnung von Bob Dylan wird vom Zensor zurückgewiesen.

Christian Kunert, der in Renft-Texter Gerulf Pannach einen Gleichgesinnten findet, politisiert sich aus der Enge der sozialistischen Einfalt. Er ist Mitte 20, als die Abnahmekommission unmissverständlich droht, man könne ihm auch die Zulassung entziehen. Als Kunert und Pannach sich auch noch mit dem ausgebürgerten Liedermacher Wolf Biermann solidarisieren, ist Schluss mit lustig. Auf dem Weg zu einem Interview greift die Stasi zu. „Plötzlich sitzt du beim MfS in der Magdalenenstraße, ohne zu wissen, warum.“ Kunert erinnert sich: „Ich habe einen Anwalt gefordert, wie man es aus Filmen kennt.“ Der Vernehmer brüllt: „Sie sind doch hier nicht in der bürgerlichen Demokratie!“

Fast ein Jahr bleiben die beiden Musiker stur dabei, dass sie die DDR nicht verlassen wollen. „Dann hieß es, entweder übermorgen in Westberlin oder jahrelang im Knast.“ Widerwillig stimmt Christian Kunert zu auszureisen. Das Rockstarleben ist damit beendet, für immer. „Aber ich wollte ja Karriere als Ostrocker machen.“ Den Seitenwechsel empfindet er damals als einen Sprung ins kalte Wasser, „echt erfrischend“ sagt er. Drüben sei es nach den Jahren der Eingewöhnung dann viel schöner als in Leipzig gewesen. „Man hatte eine ganze Welt und konnte reisen“, grient Kunert. Und fast noch wichtiger für begnadete Biertrinker wie Pannach und ihn: „Die Kneipen machten nicht alle schon um Mitternacht zu.“

Christian Kunert, Ringelbeats, Eulenspiegel-Verlag, 336 Seiten, 19,99 Euro