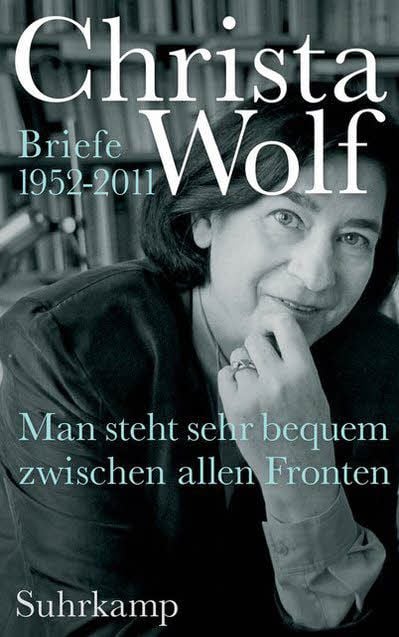

"Geknickte Lebenslinie" Christa Wolf: 500 Briefe der deutschen Autorin erscheinen in einem Band - "Geknickte Lebenslinie"

Halle (Saale) - Dreiundzwanzig Jahre alt ist Christa Wolf, als sie 1952 dem SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ ihre Dienste als Literaturkritikerin anbietet. Nicht nur der Zeitung sendet die Leipziger Germanistikstudentin ihre erste Buchbesprechung zu, sondern auch dem Schriftsteller, dem ihre scharfen Urteile gelten.

Punkt für Punkt legt sie dem 20 Jahre älteren Emil Rudolf Greulich dar, was an seiner Art von Unterhaltungsliteratur „schlecht“ sei und was zu „verschwinden“ hätte. Greulich beklagt sich über die „apodiktische“ Ansprache. Man versteht ihn sofort.

Es ist ein landläufiger Irrtum, Christa Wolf ein poetisch verblasenes oder vergrübeltes Naturell zu unterstellen. Die 2011 im Alter von 82 Jahren gestorbene Autorin vorzugsweise trauriger Bücher war selbst kein Kind von Traurigkeit. Eine zwingende weltanschauliche Entschiedenheit gehörte zu ihr bis zuletzt. Vielleicht als eine Art von Übersprungs-Schärfe, als Bescheidwisserei, wie sie auch eigentlich scheue Menschen zeigen.

Wolfs Generationenblick grenzt an Narzissmus

Der jetzt veröffentlichte monumentale Briefband bietet eine Vielzahl von Proben der Wolfschen Ruppigkeit. Herausgegeben von der nicht verwandten Archivarin Sabine Wolf, versammelt das Buch 500 von der Autorin verfasste Briefe aus 60 Jahren. Ein Briefbergwerk: „Post, Post, Post“, stoßseufzt Christa Wolf im März 1990. Jedes Schreiben wird beantwortet. Das erledigt die Autorin, die mit der „Moskauer Novelle“ (1961) debütiert und nach „Kassandra“ (1983) als literaturnobelpreiswürdig galt, mit geschäftsmäßiger Logistik.

Wolf betreibt den Brief- und Kummerkasten einer von ihr erträumten „besseren“ DDR. Sie setzt sich für inhaftierte Kollegen ein, spendet für Bedürftige, kritisiert die SED-Spitze. Sie zeigt einen ausgeprägten Sinn für Gemeinschaft, weniger für Gesellschaft, was ihr nach 1989 schmerzhafte Desillusionierungen beschert. Klare Ansagen liefert die erklärte Sozialistin gerne, wenn auch mehr klar im Ton als in der Sache.

Es ist eine lange, aber selten langweilige Lektüre, die unter der Hand in drei Teile zerfällt: Da sind die historisch schon entrückten 50er und 60er Jahre, die romantische Resignation nach der Biermann-Ausbürgerung 1976, gegen die Wolf protestiert hatte, schließlich die Nach-DDR-Jahre, in denen es für die vom Sockel gerissene Autorin zuging wie auf hoher See. Keinesfalls ist die Literatur in den Briefen die Hauptsache, sondern das politische Handgemenge dahinter. Es fällt auf, dass Wolf von sich aus kaum Kontakt zu Autoren sucht. Sie ist ihre eigene Agentur.

Wolfs literarischer Geburtshelfer ist der von Prag nach Weimar übersiedelte böhmisch-jüdische Dichter Louis Fürnberg, der mehr zu bieten hat als den Refrain „Die Partei hat immer Recht“. Ihm teilt Christa Wolf 1955 mit: „Ich jedenfalls breche aus zur wirklichen Literatur.“ Das heißt, hin zum Alltag, hin zum Menschen. Sie wähnt sich in einer hoffnungsfrohen „Übergangsgesellschaft“. Im Westen hingegen vertritt Böll „eigenartige Ansichten“. Die „Hundejahre“ von Grass gelten ihr als „Bürgerschreck-Literatur“, als „Monstre-Roman“.

Ein Zug zum Absoluten, zur Ich- Gängelung, attestiert sich Christa Wolf selbst. Sie fragt 1967, ob sie denn mit ihrer Prosa die Leser davon abhalten dürfe, „Hopp-hopp-Menschen“ zu werden, also geistig eher wenig ansprechbare Zeitgenossen. Günter de Bruyn sagt der Freundin, dass sie weniger erzähle als denke. Sie denkt über das Problem ihrer Generation nach: Der habe man „zweimal die Lebenslinie geknickt“, vor und nach 1945. Da ist ihre Sucht, teilzuhaben und nicht nur beobachten zu wollen, was für Autoren unmöglich ist, zumal in der DDR. Das Erlebnis, „die Hände weggeschlagen“ zu bekommen, wiederholt sich nach 1965.

Christa Wolf stellt die DDR nie grundsätzlich in Frage

Trotzdem hält Wolf am Vorsatz der Teilhabe fest. Das führt zu vielen politischen Eiertänzen. Nach 1976 hält sie sich dafür bereit, aus der SED ausgeschlossen zu werden, aber sie selbst will diesen Schritt nicht vollziehen. Sie legt 1979 die Mitarbeit im Vorstand des DDR-Schriftstellerverbandes nieder, aber verlassen tut sie ihn nicht.

Nie stellt Christa Wolf die DDR grundsätzlich in Frage. Als das spätestens nach 1976 anstehen würde, weicht sie literarisch mit „Störfall“ und „Kassandra“ ins Globalpolitische aus. Immer schreibt sie Richtungs-, nicht Antwortliteratur, das macht ihr Schreiben vor 1989 anschlussfähig für viele, bis die Tendenz nicht mehr ausreicht - und sich Leser absetzen. Auch in den Briefen ist Wolfs Blick auf die DDR wenig erhellend, ihr sittlicher Rigorismus formelhaft, ihr Generationenblick grenzt an Narzissmus.

1991 schreibt sie an Wolfgang Thierse, dass die „wirklich Schuldigen“ in der DDR die „Ehrgeizlinge, Feiglinge und Arschkriecher“ gewesen seien, also die dritte Garnitur. Sie schreibt an die in der DDR versteckte RAF-Terroristin Inge Viett, dass die Stasi „verantwortlich“ gewesen sei „für die Zerstörung der gesellschaftlichen Kommunikation von der Wurzel her“. Die Stasi? Nein, das war deren Führung: die Partei, deren Mitglied Wolf bis Sommer 1989 ist.

Die Brief-Edition gelingt trotz ihrer Fülle schlank und informativ. Vor allem die Briefe an Maxie und Fred Wander, an die Kopelews und an Günter de Bruyn beeindrucken. Die bilden den Kern, das Buch im Buch. Dessen Titel - „Man steht sehr bequem zwischen allen Fronten“ - zielt freilich wohlwollend an den Lebenstatsachen der Autorin vorbei.

Im Jahr 2000 schreibt Christa Wolf an den Kritiker Jörg Magenau, dass die Zeit nicht reif sei für eine Biografie. Das war ein Trick. Dieser Briefband ist die politisch-literarische Autobiografie, die Christa Wolf nie geschrieben hat. (mz)