Buchmesse Buchmesse: Gipfeltreffen in Leipzig

leipzig/MZ - Ein bisschen erinnert das Ganze zunächst an ein Popkonzert. Hunderte Menschen drängen sich noch am Eingang der Peterskirche, einem mächtigen Bau südlich des Leipziger Zentrums, aber die Sheriffs sind unerbittlich. Rund 1 500 Gäste sind schon drin, mehr dürfen nicht eingelassen werden. Und für die Fotografen gilt: Drei Minuten Zeit, keine Sekunde länger dürfen sie Bilder machen, bevor die Veranstaltung am späten Freitagnachmittag endlich beginnt.

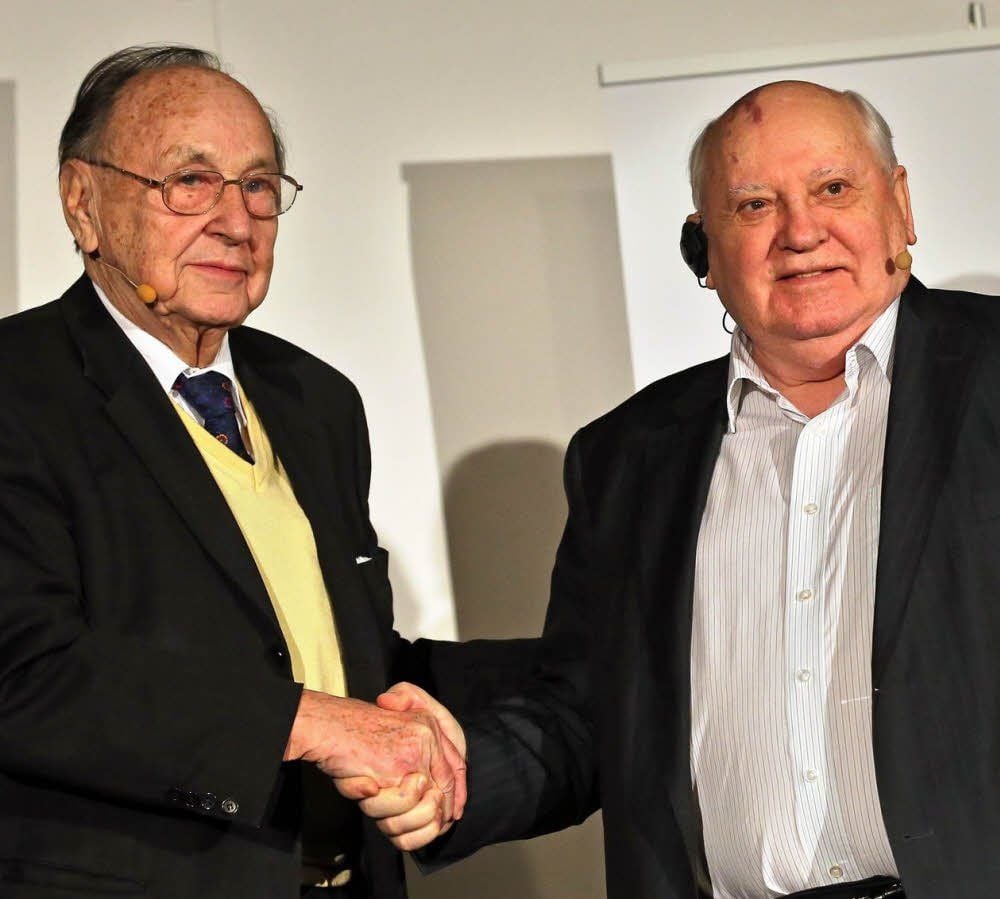

Der Vergleich mit einem Popkonzert ist gar nicht so falsch, immerhin sind es zwei internationale Stars, die sich hier zum Gespräch treffen werden: Michail Gorbatschow, der frühere Sowjet-Präsident sowie Erfinder des berühmten Begriffspaares Glasnost und Perestroika, ist der eine.

Der andere Mann ist der FDP-Politiker Hans-Dietrich Genscher, der 18 Jahre lang Außenminister der Bundesrepublik Deutschland war und außerdem der neben Händel berühmteste Hallenser ist - auch wenn er in Reideburg bei Halle geboren wurde.

Gorbatschow kommt als Autor

Gorbatschow ist eigentlich als Buchautor in Leipzig unterwegs, sein Lebensbericht „Alles zu seiner Zeit“ ist eben im Hamburger Verlag Hoffmann und Campe erschienen. 82 Jahre ist der Held nicht allein der Ost-Deutschen alt, aus der Nähe betrachtet wirkt er viel kleiner, als man gedacht hatte. Und auch etwas breiter. Genscher, der in der kommenden Woche 86 Jahre alt wird, straft seine Jahre Lügen: agil, formulierungs- und pointensicher.

Dass die beiden Männer etwas zu besprechen haben, das für mehr als fünf Viertelstunden reichen würde, bezweifelt wohl niemand. Immerhin haben sie seinerzeit, flankiert von Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) und dem sowjetischen Außenminister Eduard Schewardnadse, die deutsche Einheit ausgehandelt und unter Dach und Fach gebracht. Und, kein Zweifel: Der, in dessen Hand es letzten Endes lag, die DDR aus dem Ostblock zu entlassen, war natürlich kein anderer als Gorbatschow.

Auch wenn der das selber in dem vom altgedienten „Zeit“-Journalisten Theo Sommer moderierten Gespräch ein bisschen herunter zu reden versuchte - wohl hauptsächlich deshalb, um die russische Seele zu streicheln. Würde das sowjetische Volk es nicht gewünscht haben, dass die Deutschen die staatliche Einheit wiedererlangen, so Gorbatschow, würde es kein Mensch auf der Welt, auch er selber nicht, vermocht haben, das herbeizuführen. Das war sicher mit viel Pathos gesprochen, aber eben auch als Adresse an die Heimat zu verstehen, wo es nicht wenige Stimmen gibt, die den ehemaligen Chef der Kommunistischen Partei und russischen Staatspräsidenten für den Mann halten, auf dessen Kappe der Zerfall des postzaristischen Großreiches und sein Bedeutungsverlust gehen.

In Deutschland, im Osten zumal, wird Gorbatschow geradezu wie ein Heiliger verehrt. Ihm wie Genscher haben die Menschen in der Kirche gestern stehende Ovationen dargebracht, immer wieder wurden auch die Reden Beider, die noch immer erkennbar im rhetorischen Gewand des Staatsmannes unterwegs sind, von Beifall unterbrochen. Gorbatschow mag sich womöglich wie mancher der Ostdeutschen sogar einen Moment an die Zeiten der alles bestimmenden Parteitage erinnert haben. Nur dass es jetzt eben doch ein anderer Jubel ist.

Erinnerungen an gemeinsame Episoden

Zu Beginn des Gespräches lenkt Theo Sommer die Aufmerksamkeit auf Gorbatschows 1999 an Krebs gestorbene Frau Raissa, die er über alles liebte. Gemeinsam mit ihr ist er auf dem Umschlag seines neuen Buches zu sehen. „Wir waren engste Freunde“, sagt er in Leipzig. Und dass Raissa an den Belastungen, die sie beide zu tragen gehabt hätten, gestorben sei.

Hans-Dietrich Genscher erinnert an eine Episode, als Gorbatschow, Kohl, Schewardnadse und er selbst die Einheit ausgehandelt hatten. Da hätte Raissa ihn aufgehalten und leise gesagt, er, Genscher, wisse hoffentlich, was ihr Mann an diesem Tage festgeschrieben habe. Dies zu berichten ist tatsächlich mehr als eine Geste, nicht nur eine Höflichkeit gegenüber dem Gast. Die beiden Männer mögen sich wirklich, sie haben es beide nicht mehr nötig, sich für ihre Verdienste feiern zu lassen.

Vielmehr reden sie immer noch, immer wieder über die Risiken und Nebenwirkungen, die das Ende des Kalten Krieges neben aller Freude eben auch mit sich gebracht hat. Zumal für die Russen selber. Gorbatschow spricht denn auch vom Ja zur deutschen Einheit als Teil eines großen Risikos, das ihn um 1989 umgetrieben hatte, vor allem die Situation im eigenen Land betreffend, das sich ändern musste und in Schwierigkeiten war. Aber es gab ja keine Alternative.

Genscher wird denn auch nicht müde, die bedeutende Veränderung zu beschreiben, die mit Gorbatschows Machtantritt im Jahr 1985 einherging. „Nehmt ihn ernst“, warb der deutsche Außenminister 1987 bei einem Gipfel in Davos vor den Mächtigen des Westens für den Mächtigen des Ostens.

Frankreichs Präsident François Mitterand hatte Genscher gesagt, dieser Russe sei anders als alle seine Vorgänger im Kreml. „Das konnte also nur besser werden“, habe er gedacht, sagt Genscher vergnügt. Und so sei es mit Gorbatschows wirklich neuem Denken dann ja auch gekommen.

Am Ende des Gesprächs kann sich der Gast aus Russland das Schimpfen über die Expansion der Nato in den ehemaligen Ostblock, bis an die Grenzen Russlands, nicht verkneifen. Und Genscher, immer noch der Chefdiplomat, fängt es mit guten Worten über die angestrebte weitere Abrüstung in Europa und der Welt, wodurch der Konfrontation die Schärfe genommen würde, wieder auf. Am Ende hätten wahrhaftig noch Feuerzeugflämmchen flackern müssen, die Stars hatten es sich verdient.