Ausstellung in Altenburg Ausstellung in Altenburg: Georg Spalatin: Stratege und Büchernarr

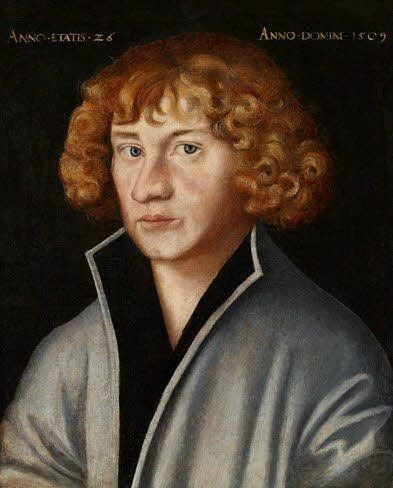

altenburg/MZ - Viele Alternativen hatten die Ausstellungsmacher nicht, als sie den so jugendlich wirkenden Spalatin von Cranachs 1509 datiertem Bildnis aus dem Leipziger Museum der bildenden Künste aufs Plakat setzten. Doch dass sie ihn verwoben mit Cranachs Stich „Luther mit dem Doktorhut“ von 1520, zeigt, dass sie sich mehr dabei dachten als von den wenigen Porträts Spalatins das attraktivste auszuwählen.

Der spätere Geheimsekretär, Hofprediger und enge Vertraute Friedrichs des Weisen, und Freund Luthers, geboren 1484 im Dorf Spalt bei Nürnberg und gestorben 1545 in Altenburg, rückt damit erkennbar in die humanistische, bildungsgetriebene Strömung der Reformation. Wenn man ihn auf einen „plakativen“ Nenner bringen will, so doch wohl diesen.

Die Ausstellung hoch droben in einem Flügel des Altenburger Schlosses ist ein ehrgeiziger Beitrag des städtischen Museums zur Reformationsdekade, ausgestattet mit zahlreichen Leihgaben und wissenschaftlich anspruchsvoll im Forschungsertrag des Begleitbandes. Aus örtlicher Sicht verständlich, nimmt die weltpolitisch einflussreiche Rolle Spalatins am Wittenberger Hof als „Steuermann der Reformation“ ebenso viel Platz ein wie seine 20 letzten, stilleren Jahre im Amt des Altenburger Pfarrers und Superintendenten.

Welche Rolle ihm wesensmäßig näher war, ist kaum zu entscheiden: Er wirkte als Diplomat hinter den Kulissen des Glaubenskampfes offenbar bis zur Erschöpfung, in Altenburg aber nahm er sich die Neuordnung des Kirchenlebens ebenso zu Herzen.

Der junge Intellektuelle

Notgedrungen brauchen historische Ausstellungen Bildzeugnisse als dokumentarisches Material. Auch das Porträt des erst 25-jährigen, frisch zum Priester geweihten jungen Mannes, der gerade die Stelle des Prinzenlehrers am Wittenberger Hof angetreten hat, fügt sich in die Ausstellungsarchitektur ein, flankiert von ausführlicher Erläuterung. Dabei wäre es gut, gerade dieses Bild aus dem Kontext zu lösen und im abgedunkelten Raum unter einem Punktstrahler zu betrachten. Der Lockenkopf blickt den Betrachter mit wachen Augen an, die Züge diszipliniert vom Studium, aber nicht ausgetrocknet, vielmehr scharfsinnig und offen.

Der Weg zu diesem Bild und damit in die Jugendjahre Spalatins führt an einer langen Reihe von Tafeln zur Geschichte der ernestinischen und albertinischen Lande vorbei. Das ist vielleicht notwendig, aber erst mit dem Einstieg ins eigentliche Thema wird es fesselnd, und das liegt denn auch an den vielen Facetten der historischen Gestalt Spalatin.

Auf der nächsten Seite erfahren Sie, wie Spalatin an Luthers Bibelübersetzung mitgewirkt hat.

Wenn man in einem der hinteren Räume auf einen brillant gemachten virtuellen Rundgang durch sein (längst verschwundenes) Altenburger Fachwerkhaus stößt, ist man schon gar nicht mehr überrascht, darin den bodenständigen Mann von ländlichem Wohlstand mit Viehzeug im Hof, dampfendem Badebottich und irdenem Geschirr zu finden, dessen Heiligtum aber außer der Schreibstube die Bibliothek ist.

Das Video beruht auf dem Inventar seiner Nachlassverwalter. In der Ausstellung ist der Büchersammler Spalatin eine Abteilung für sich, seine heute verstreute Bibliothek zählte 450 Bände, zeigt ihn also auf Augenhöhe mit Melanchthon und anderen Humanisten, und legt den Schwerpunkt auf Reformationsliteratur.

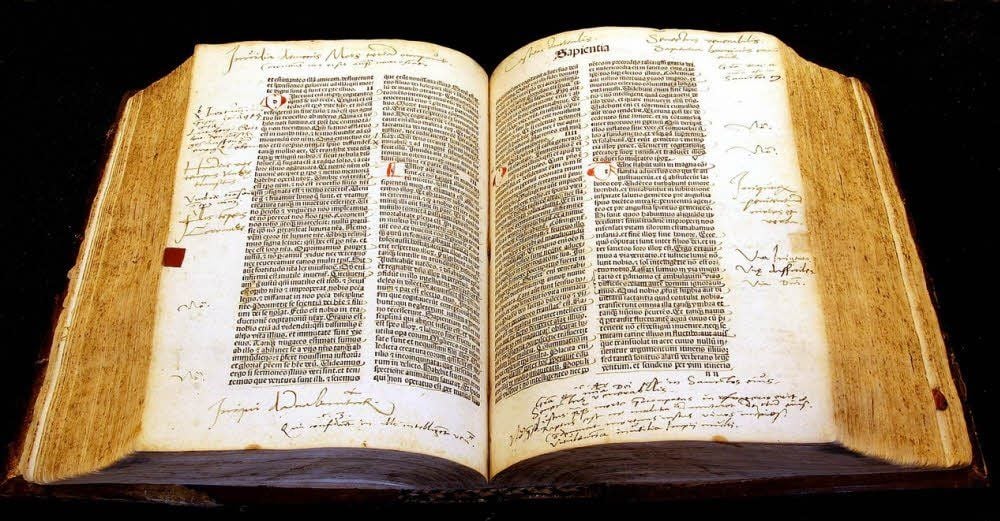

Als repräsentatives Beispiel dieser Bücherleidenschaft ist ein Exemplar des Prachtdrucks vom „Theuerdank“ aus dem Altenburger Stadtarchiv zu sehen, der höfische Versroman mit Holzschnitten von Nürnberger Renaissance-Meistern, erschienen 1517. Aus derselben Stadt besaß er auch ein Exemplar der Schedelschen Weltchronik von 1493. Natürlich darf auch sein Bibelexemplar nicht fehlen, allerdings eine lateinische mit vielen eigenen Randnotizen.

Mitwirkung bei Bibelübersetzung

Die Mitwirkung Spalatins an Luthers Bibelübersetzung, jedenfalls im Lauf der Arbeit daran, ist in einem Brief Luthers direkt angesprochen: „Auch auf deine Hilfe wollen wir (Luther und Melanchthon) bisweilen zurückgreifen bei der passenden Wortwahl. Deshalb halte dich bereit, dass du uns einfache, nicht Schloss- oder Hofwörter lieferst.“ Luthers Suche nach einer anschaulichen Sprache sollte Spalatin bald am Beispiel der Edelsteine unterstützen, die in der Johannes-Offenbarung aufgeführt sind. Und der Jaspis, Saphir, Chalzedon, Smaragd und so weiter, aus denen die „Mauern des himmlischen Jerusalem“ gebaut sind, liegen auch tatsächlich in der Vitrine, aus der Sammlung der Bergakademie Freiberg. Doch die Kuratoren nutzen das Stichwort „Apokalypse“ zudem, um Dürers famosen Holzschnittzyklus zu diesem Thema gleich komplett auszustellen, begleitet vom Brief des Künstlers an den „erwirdigen, hochgelerten heren Geörgenn Spalentinus“, „capellan“ des „Kurfürschten“, der darin verspricht, Martin Luther zu „kunterfetten“, also zu porträtieren.

Diese Höhepunkte geben der Schau ihr Gepräge über das Sittenbild der Reformations- und ihrer Vorzeit hinaus, das mindestens bis 2017 noch Anlass zu vielen Ausstellungen geben wird. Wie sie die Glaubenswelt revolutionierte, das Alltagsleben veränderte, in Residenzen, Kirchen und Bürgerhäuser einzog, das spiegelt sich in Altenburg in jenen klugen Augen Spalatins, der als Stratege, Strippenzieher und Unterhändler so viel Anteil daran hatte, dass Luther, und mit ihm die Reformation, nicht in Rom auf dem Scheiterhaufen landete.

Residenzschloss Altenburg, bis 2. November, Di-So 9.30 Uhr–17 Uhr, Katalog: 29,90 Euro