Ausstellung Ausstellung: Dresden öffnet Schatzkammer der Technik

Dresden/dpa - Ohne Wagenwegmesser ließ sich Kurfürst August von Sachsen (1526-1586) nie durch sein Land kutschieren. Mit jeder Umdrehung zeigte das Zählwerk die zurückgelegte Strecke an. Auf Rutenrollen - Rute war ein damaliges Längenmaß - wurden die Reisen dokumentiert. „August hat sein Territorium in Besitz genommen. Er ist einer der ersten Territorialfürsten, der sein Land genau vermisst und Karten anfertigt“, sagt Peter Plaßmeyer. Der 52 Jahre alte Kunsthistoriker ist Chef im Mathematisch-Physikalischen Salon der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

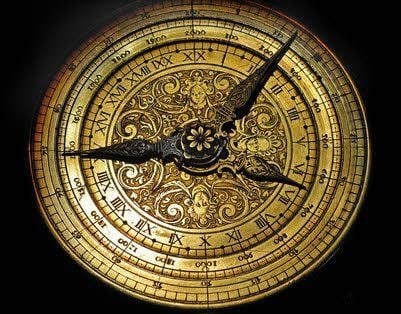

Unter August dem Starken (1670-1733) erlebte das Sammeln eine neue Blüte. Der sächsische Kurfürst und polnische König gründete 1728 im Dresdner Zwinger den Mathematisch-Physikalischen Salon. Während die Juwelen und Preziosen der Schatzkammer Grünes Gewölbe oft nur zum bloßen Bewundern dienten, wurde mit den Geräten aus dem Salon richtig gearbeitet. So nutzte Porzellan-Miterfinder Ehrenfried Walter von Tschirnhaus den von ihm entwickelten „Doppelbrennlinsenapparat“ für Experimente. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts habe die „Museumswerdung“ des Salons eingesetzt, sagt Plaßmeyer. Die Uhrensammlung sei die erste, die nach musealen Kriterien entstand.

Gut sechs Jahre lang blieb der Salon wegen Umbaus geschlossen. An diesem Sonntag beginnt nun ein neues Zeitalter für eine Sammlung, die unter Fachleuten berühmt ist. Sie zeigt auf mehr Raum nicht unbedingt mehr Objekte als bisher. Allerdings rückt moderne Lichttechnik die Stücke jetzt erst richtig in den Fokus. Viele der wertvollen Instrumente in den doppelt entspiegelten Vitrinen können von allen Seiten aus betrachtet werden. Und tatsächlich dürften sich manche Besucher die Nase platt drücken - denn die Scheiben sind so gut wie unsichtbar.

„Es gibt eine gewisse Chronologie, aber die ist nicht zwingend. Jeder der vier Räume funktioniert auch für sich“, erklärt der Chef, der insgesamt 2 500 Objekte in seinem Bestand weiß. Die Räume haben jeweils ein Motto. „Der Kosmos des Fürsten“ zeigt das Faible der Herrscher für Automaten. „Instrumente der Aufklärung“ sind im ersten Geschoss zu sehen. Hier war einst das „Greenwich“ von Dresden - denn die Uhren der Stadt tickten nach der im Pavillon gemessenen Zeit.

Der Salon möchte so etwas wie eine Schule des Sehens sein. Viele Details werden erst auf dem zweiten Blick sichtbar. „Die Globen sind eine Welt für sich. Da ist unendlich viel zu entdecken“, sagt der Direktor und lenkt den Blick auf fantastische Darstellungen mit Seeschlangen und Fischen. Selbst der Europäer im Kochtopf der Kannibalen ist hier festgehalten.

Ein kleiner Himmelsglobus aus dem Gebiet des heutigen Iran ist das älteste Stück der Sammlung - er stammt aus dem 13. Jahrhundert. Bei manchen Objekten sind die Spuren der Jahrhunderte sichtbar. Andere wie der Sphärische Brennspiegel von 1686 sind blank geputzt. „Natürlich haben wir die Zeit auch genutzt, um viele Objekte zu restaurieren.“