"An Leib und Seele vernichtet" "An Leib und Seele vernichtet": In diesem KZ wurden Mädchen und Frauen gequält

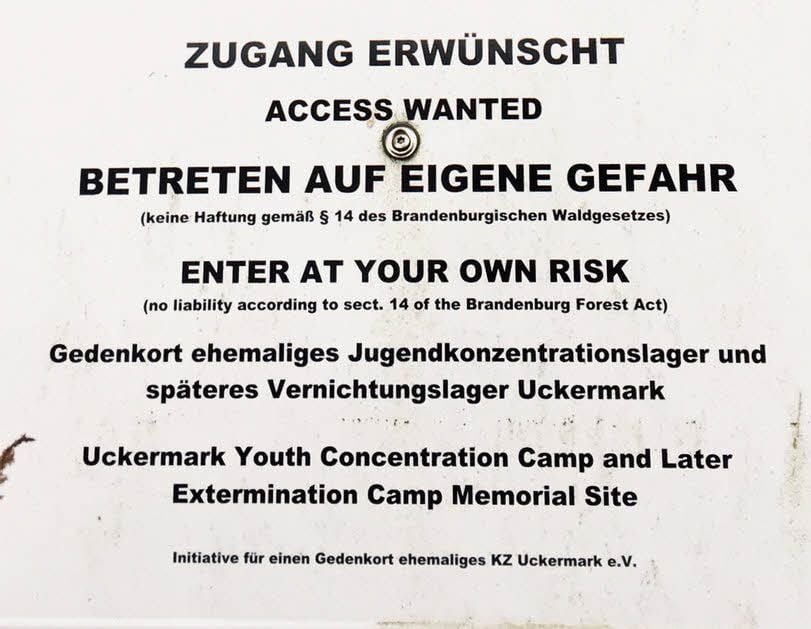

Fürstenberg - Ein solches Schild findet man nicht oft, schon gar nicht in Deutschland: „Zugang erwünscht“, steht darauf. Allerdings auch der Zusatz: „Betreten auf eigene Gefahr“. Letzteres hat mit der Nachkriegsnutzung der Flächen um das ehemalige Konzentrationslager Ravensbrück bei Fürstenberg zu tun: Hier, wie auch auf dem Lagergelände, war ein Standort der Roten Armee eingerichtet worden.

Nun ist der einstige Schreckensort, an dem während der NS-Zeit vorwiegend Frauen, aber auch Männer inhaftiert waren, eine KZ-Gedenkstätte. Doch an jenes zweite Lager, das sich hinter Ravensbrück im Wald befand und sich bis an den Flusslauf der Havel erstreckte, erinnert fast nichts.

Man wird es, in westlicher Richtung von einem Landweg abweichend, der von Fürstenberg nach Himmelpfort führt, nur nach Hinweisen Ortskundiger - oder eben zufällig finden. Und nur einer zivilgesellschaftlichen Initiative ist es zu danken, dass man wenigstens schriftliche Informationen erhält. Ziel der Aktivisten ist jedoch, einen Gedenkort für das ehemalige KZ Uckermark einzurichten.

Erlass der NS-Behörden

Dabei handelte es sich um ein Konzentrationslager für Mädchen und junge Frauen, es wurde im Frühjahr 1942 von Häftlingen des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück errichtet, wie man von der Initiative erfahren kann. 1945 zählte das Lager demnach rund 1.000 Insassinnen. Ein Erlass aus dem Jahr 1937 über die „vorbeugende Verbrechensbekämpfung“ hatte die Inhaftierung von Mädchen möglich gemacht, die als „asozial“ kriminalisiert worden waren.

Im Januar 1945 wurde der größte Teil des Jugendkonzentrationslagers Uckermark zu einem Vernichtungsort für Häftlinge aus Ravensbrück und anderen Konzentrationslagern umfunktioniert. Bis zur Befreiung im April 1945 wurden dort noch etwa 5.000 Frauen umgebracht.

Bis heute ist der Initiative zufolge wenig über die Geschichte dieses Lagers bekannt. Die dort Inhaftierten zählten lange Zeit zu den „vergessenen Verfolgten“ des Nationalsozialismus und haben keine öffentliche Anerkennung erfahren. Nachdem in jüngerer Vergangenheit sowohl der Sinti und Roma als auch der inhaftierten und ermordeten Homosexuellen endlich in angemessener Weise als Opfer gedacht wird, sind es nun die Schwächsten der Schwachen, die darauf immer noch warten müssen.

Brief eines Opfers

„Wir in der Uckermark wurden immer vergessen“, hat vor elf Jahren Maria P., damals 82 Jahre alt, in einem Brief geschrieben, den die Gedenk-Initiative in einem Schaukasten ausgelegt hat - direkt am Ufer der Havel, wo zur warmen Jahreszeit die Paddler in Scharen entlangfahren.

Lange habe es gebraucht, schreibt Maria P. weiter, bis man überhaupt habe anerkennen wollen, dass in dem Mädchenlager „genau wie in Ravensbrück gefoltert und getötet wurde“. Sie selbst leide seitdem unter Angst und Panikattacken. 1942, als 15-Jährige, zunächst nach Ravensbrück gebracht, dann im KZ Uckermark inhaftiert, habe man sie dort „an Leib und Seele vernichtet“.

Am Bericht von Maria P. wird zugleich erschütternd deutlich, wie das Leid der Opfer in die Zeit nach der Befreiung hineingewirkt hat. Natürlich wird eine ehemals als „asozial“ gebrandmarkte Frau mit ihrem Schicksal aus guten Gründen auch vorsichtig umgegangen sein. Zwar gab es nach der Befreiung keinen Terror mehr, aber in den Köpfen der Mitmenschen waren die eingehämmerten Vorurteile gegen stigmatisierte Gruppen der Gesellschaft natürlich weiter gegenwärtig.

Würde zurückgeben

Homosexuelle, „Zigeuner“ und erst recht „Asoziale“ galten in Ost wie West noch viele Jahre lang als minderwertig. Vom nie ganz erloschenen, jetzt sogar wieder auflebenden Judenhass ganz zu schweigen. Vielleicht wird es ja wenigstens gelingen, auch den Mädchen aus dem KZ Uckermark spät einen Teil ihrer Würde zurückzugeben.

Am 27. Januar, dem Gedenktag für die Opfer des NS-Terrors, wird in vielen Kinos Steven Spielbergs Film „Schindlers Liste“ noch einmal gezeigt - darunter im Cinemaxx Halle um 14 Uhr.

(mz)