Regionale Produkte Regionale Produkte: Heimat zahlt sich kaum aus

Hannover/halle/MZ - „Ein gutes Stück Heimat. Salzchips aus deutschen Kartoffeln.“ So steht es auf der Tüte, die es beim Lebensmittel-Discounter Lidl zu kaufen gibt. Keine langen Transportwege, Anbau in der Region nach hohen Standards - so soll beim Verbraucher Vertrauen in die Qualität der Produkte geschaffen werden.

Von diesem Trend wollen die landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen-Anhalt profitieren. Etwa 350 von ihnen sind als Direktvermarkter aktiv. Die Hälfte haben einen eigenen Hofladen, auch über Wochenmärkte oder direkt an den Lebensmitteleinzelhandel und Restaurants wird verkauft.

Edeka setzt auf regionale Produkte

Doch das Geschäft ist nicht einfach - eine Erkenntnis auf einer Tagung der Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft, die Ende vergangener Woche in Wolfsburg stattfand. „Vielen Gastronomen ist es egal, woher ihre Ware kommt, Hauptsache, sie ist billig“, sagt Thorsten Pitt, Direktor der Mövenpick-Restaurants in der Autostadt Wolfsburg. Seiner Ansicht nach ist das der falsche Weg. In seinen Restaurants kommen fast ausschließlich Gerichte mit Bio-Produkten aus der Region auf den Tisch. „Das hat seinen Preis. Der Gast kann bei uns kein Billigessen erwarten, doch er schätzt es, dass die Zutaten hier aus der Gegend kommen“, sagt Pitt. Er kenne alle Produzenten persönlich und weiß, dass er sich auf sie verlassen könne.

2,5 Millionen Menschen besuchen jährlich die Autostadt. Diese großen Mengen schrecken landwirtschaftliche Betriebe nicht selten ab. „Als die Autostadt mit uns ins Gespräch kommen wollte, hatten wir Angst, dass das alles eine Nummer zu groß für uns ist“, sagt Helmut Zacharia, Inhaber der Börde-Gärtnerei Bioland aus Erxleben. Wichtig sei für den Betrieb, dass er auch mal keinen Grünkohl liefern muss, wenn es die Witterung nicht zulässt. Die Börde-Gärtnerei baut auf zehn Hektar Gemüse und Obst an und setzt verstärkt auf die Vermarktung in der Region. „Früher haben wir viel über den Großhandel verkauft. Die Direktvermarktung ist lohnender“, sagt Zacharia. Er würde auch gerne stärker mit dem Einzelhandel ins Geschäft kommen, bislang aber ohne Erfolg: „Um bei Supermärkten gelistet zu werden, müssen wir diverse Zertifikate vorlegen. Für drei Kisten Salate ist das für uns als kleiner Betrieb eine zu hohe Hürde.“

Programm für regionale Produkte

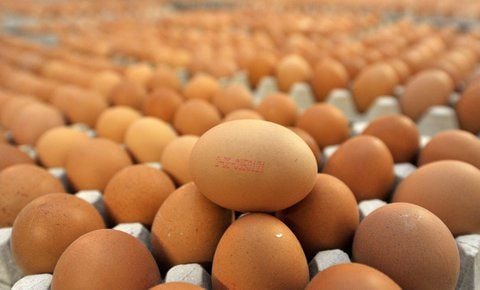

Der Hühnerhof Steuden (Saalekreis) hat mit seinen Eiern den Sprung in die Supermarktregale in der Direktvermarktung geschafft. „Wir beliefern die Edeka-Märkte im Umkreis von 30 Kilometern“, sagt Hühnerhof-Chef Heiko Bauermann. Die Steudener profitieren von einem speziellen Edeka-Programm für regionale Produkte. Der Hof mit 50 000 Hühnern verkauft seine Eier auch auf Wochenmärkten beispielsweise in Halle, Merseburg und Köthen.

Dennoch sorgt sich Bauermann, der beim Landesbauernverband den Fachausschuss Direktvermarktung leitet, um die Zukunft vieler Direktvermarkter. „Bestehende Gesetze werden etwa nach Lebensmittel-Skandalen verschärft, ohne den Blick darauf zu richten, wie die neuen Vorschriften die Betroffenen treffen“, sagt Bauermann. So müsse ein Bauer, der in der Woche zwei Schweine schlachtet und selbst verkauft, vielfach die selben Standards erfüllen, wie der Schlachthof Tönnies in Weißenfels, der täglich 15 000 Schweine schlachtet. Nach Worten von Bauermann klagen viele Direktvermarkter auch über Absatzprobleme. „Gerade auf den Wochenmärkten in den kleineren Städten fehlen oft Käufer, die für frische Ware aus der Region auch 50 Cent mehr ausgeben“, sagt Bauermann.

Nach Ansicht von Wolfgang Zahn, Projektleiter Landwirtschaft bei der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, haben viele Landwirte dagegen noch nicht die Chance der besseren regionalen Vermarktung ihrer Produkte erkannt. „Bei der Kundenansprache und Präsentation der Waren gibt es noch Defizite.“

Verbraucherzentrale skeptisch

Die Verbraucherzentralen verfolgen den Trend zu regionalen Produkten auch mit einer gewissen Skepsis, da es bislang keine Kriterien dafür gibt, was tatsächlich als Regionalprodukt gilt. „Eine Lebensmittelkette nennt ihre Eigenmarke Küstengold, auch wenn ihre Produkte nichts mit der Küste zu tun haben“, sagt Hedi Grunewald von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Das sei vielen Verbrauchern aber nicht klar. Derzeit sei es nur verboten, Kunden zu täuschen und das müsse man erstmal nachweisen.

Woher die Kartoffelchips beim Discounter Lidl nun genau kommen, erfährt der Kunde übrigens nicht.