SPD-Jubiläum SPD-Jubiläum: 50 Kilometer Geschichte

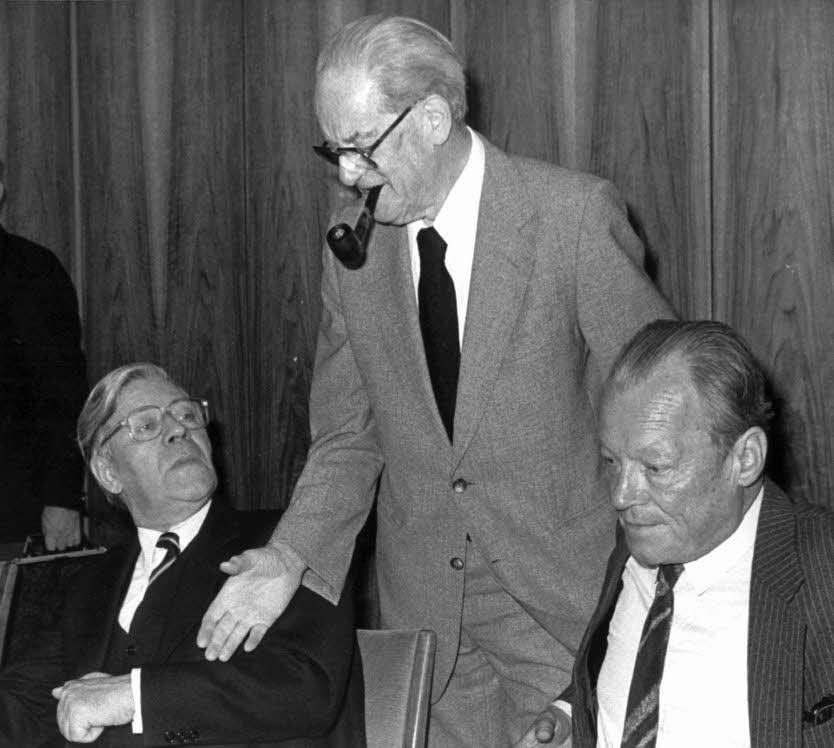

Bonn/MZ - Gleich wird er loslegen. Poltern. Ätzen. Brüllen: „Sie können sich ja Genosse Arschloch nennen!“ Irgend so etwas in der Art. Dabei die Pfeife fest im Mundwinkel. Ganz bestimmt. Man riecht den süßlichen Tabak, steht vor der schwarzen Reiseschreibmaschine „Continental“ und stolpert fast über eine ausgebeulte braune Aktentasche aus billigem Kunstleder. Herbert Wehner kann eigentlich nicht weit weg sein.

Natürlich kommt der 1990 verstorbene Zuchtmeister der Nachkriegs-SPD nicht vorbei. Seine Pfeifen sind ordentlich in einem Regal aufgereiht. Der Geruch stammt aus einer Originaldose „Revelation“ (Offenbarung), deren Charakterisierung („mild and mellow“) auf dem gelben Etikett so gar nicht zum Raucher passen will. In der Aktentasche steckt noch eine Frankfurter Allgemeine Zeitung von 9. Juni 1980. Gut zwei Jahre später werden 16 Jahre sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung und auch Wehners politische Laufbahn durch ein Misstrauensvotum im Bundestag ein jähes Ende finden.

Geschichte unter der Erde

Fünfzehn Meter unter der Bonner Erde ist die 150-jährige Geschichte der deutschen Sozialdemokratie so präsent wie an kaum einem anderen Ort. Oben brausen die Autos auf der vierspurigen Godesberger Allee an der früheren SPD-Parteizentrale vorbei, wo heute eine Pizzakette hungrige Touristen beköstigt. Ein paar hundert Meter weiter empfängt der Klinkerbau der Friedrich-Ebert-Stiftung den Besucher mit dem Charme der siebziger Jahre. Eine schwere Stahltür verschließt den Aufzug, mit dem es hinab in das Archiv der sozialen Demokratie geht.

„Für Warentransporte wurde der Aufzug einfach nicht gemacht“, entschuldigt Anja Kruke, die Leiterin des unterirdischen Erinnerungsbunkers, das Ächzen des Fahrstuhls. Tatsächlich muss der Lift tonnenweise Fracht befördern. Auf fast 50 Kilometer Regallänge sind inzwischen alleine die Parteiakten angewachsen – darunter 300 Meter Papiere von Helmut Schmidt und 400 Meter von Willy Brandt. Hinzu kommen Plakate, Fahnen und sonstige Überbleibsel einer beeindruckenden Geschichte.

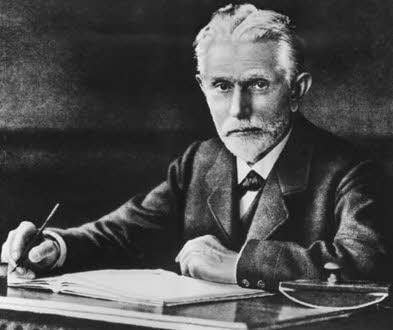

Im Jubiläumsjahr ist besonders die rote Traditionsfahne gefragt. „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, steht auf dem Tuch und „Einigkeit macht stark“. Seit ihren von den Richtungskämpfen der Gründerväter Ferdinand Lassalle, August Bebel und Wilhelm Liebknecht geprägten Anfängen ist das freilich eher eine Mahnung denn eine nüchterne Zustandsbeschreibung der SPD.

Am 23. Mai 1863 hatten Delegierte aus elf Orten in Leipzig den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) gegründet. Zehn Jahre später wurde in Breslau die stolze Fahne gefertigt. Schon kurz darauf musste sie unter Bismarcks Sozialistengesetzen versteckt werden. Das Dritte Reich überstand sie in ein Öltuch gewickelt in einem Breslauer Schrebergarten. Vorsichtig zieht Kruke nun das 1,85 mal 1,70 Meter große Tuch, das bis in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bei jedem Parteitag neben dem Rednerpult hing, aus einem Regal hervor.

Am Rand ist der Stoff mehrfach gestopft, in der Mitte hat er ein paar dunkle Flecken. Der sozialdemokratischen Saga nach soll es sich um Blut handeln. Kruke zuckt mit den Schultern: „Wir haben die Substanz nie untersucht“, sagt die Archivleiterin. Doch der Mythos ist Teil der Identitätsstiftung. Das gilt auch für die goldene Taschenuhr von August Bebel. Angeblich wird der Chronograph mit der Gravur des 1913 verstorbenen Parteimitgründers von SPD-Vorsitzendem zu SPD-Vorsitzendem weitergereicht. Tatsächlich bekam Willy Brandt das historische Stück erst 1963 von Sozialdemokraten aus der Schweiz geschenkt. Nach seinem Tod kam die Uhr ins Archiv, wo sie nun in einem grünen Tresor mit einer schwergängigen Tür aufbewahrt wird. SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sie bestenfalls einmal kurz in der Hand gehabt.

Bebels Hochzeit

Großes lagert in dem riesigen Archiv neben Kleinem, der Mythos neben dem Alltagsdokument. In seinen jungen Jahren war Bebel noch nicht vermögend und hatte sich nicht hinlänglich um die Vorbereitung seiner Hochzeit gekümmert. Also schrieb der Drechslermeister im April 1866 mit schwarzer Tinte an den Leipziger Arbeiterverein: „Derselbe wolle genehmigen, dass ich zur Abhaltung meiner Hochzeit das Sitzungszimmer von 3 Uhr an nutzen kann“, heißt es darin.

Der bräunliche Papierbogen ist erhalten wie der gefaltete Umschlag mit Siegel. Nur die Briefmarke hat ein Sammler irgendwann im Laufe von anderthalb Jahrhunderten entwendet.

Postkarten und Briefe legen auch ein erschütterndes Zeugnis vom Schicksal Tausender Sozialdemokraten während der Nazi-Herrschaft ab. Der Berliner Journalist und Reichstagsabgeordnete Ernst Heilmann hatte an der Rede von Otto Wels mitgearbeitet, mit der die Sozialdemokraten im März 1933 das Ermächtigungsgesetz ablehnten. Drei Monate später wurde er verhaftet und bald schwer misshandelt. Aus dem Polizeigefängnis am Alexanderplatz schreibt er noch einen zweiseitigen Geburtstagsbrief an seine Schwester Klara. Bald werden die Grüße knapper, die Schrift immer schwächer. „Mir geht’s ganz gut“, beruhigt der gebrochene Mann im Januar 1940 aus dem Konzentrationslager Buchenwald seine Familie. Drei Monate später wird er mit einer Giftspritze umgebracht.

Zwei Jahrzehnte nach Kriegsende kommt die SPD endlich an die Regierung – wenn auch zunächst nur in der Großen Koalition. Im November 1966 skizziert der damalige Fraktionschef Helmut Schmidt auf einem schlichten Blatt Papier schon einmal das künftige Kabinett: Links die Minister der Union, rechts die SPD. Willy Brandt als Außenminister ist gesetzt. Für Verkehr ist zunächst Holger Börner vorgesehen. Mit blauem Kugelschreiber streicht Schmidt den Namen durch und ersetzt ihn durch Georg Leber. Um die Vertriebenen sollte sich Johann Baptist Gradl kümmern. Schmidt schreibt daneben: „oder Frau“. Der Name spielt für ihn offenbar keine Rolle.

Mit dem Slogan „Mehr Demokratie wagen“ gewinnt Willy Brandt 1969 die Bundestagswahl. Seine Ernennungsurkunde steckt in einer blauen Mappe mit schwarz-rot-goldener Kordel. Unzählige Urkunden und Devotionalien belegen die große Popularität des Kanzlers. Nicht nur der Friedensnobelpreis ist darunter, sondern auch 31 Ehrendoktorwürden. Die National University in Seoul hat eine große Kiste geschickt: Darin steckt ein edler samtblauer Talar nebst schwarzem Doktorhut.

Ende einer Affäre

Umso eindringlicher wirkt der schlichte Bürokalender auf dem Schreibtisch im Raum 4 des Archivs. Man schreibt den 6. Mai 1974. Eigentlich ist vormittags ein „Gespräch Importmaßnahmen Italien“ vorgesehen. Stattdessen berät sich Brandt um 9.30 Uhr mit seinem Vertrauten Egon Bahr, Kanzleramtschef Horst Grabert und SPD-Geschäftsführer Börner. Dann schreibt er an den Bundespräsidenten: „Ich übernehme die politische Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre Guillaume.“ Am nächsten Tag schon ist die Ära Brandt, die bis heute viele Genossen geprägt hat, Geschichte.