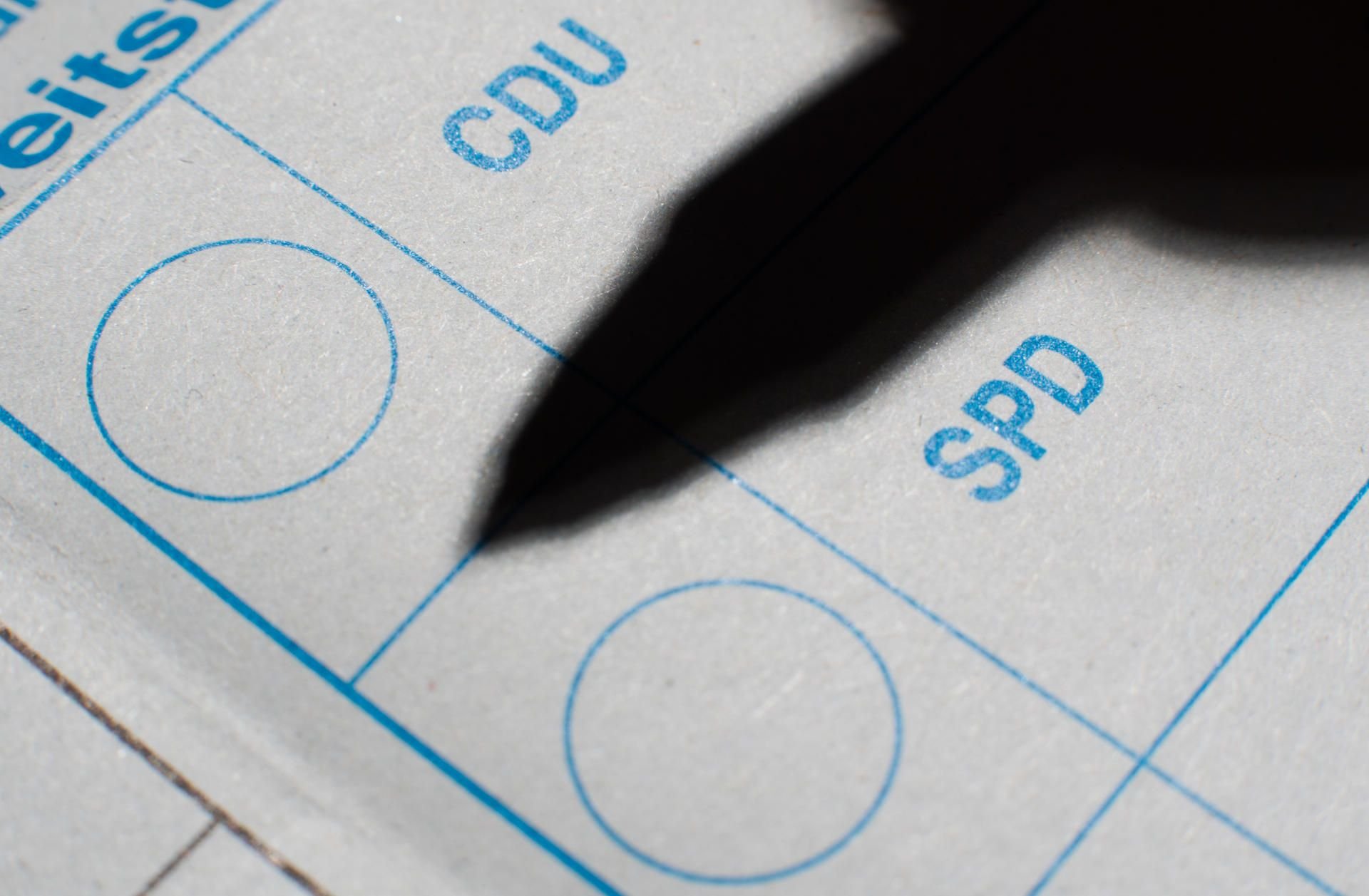

Historiker Paul Nolte im Interview Historiker Paul Nolte über die Volksparteien CDU und SPD, den Erfolg der AfD und Populismus in Deutschland

Der Historiker Paul Nolte über die Erosion von SPD und CDU, das Aufkommen des Rechtspopulismus in Deutschland und neue Formen der Beteiligung, um ein Aushöhlen der Demokratie zu verhindern.

Herr Nolte, die AfD sitzt von der kommenden Woche an als drittstärkste Kraft im Bundestag. Haben Sie ein so gutes Abschneiden bei der Wahl erwartet?

Betrachtet man die letzten Wochen und Monate, war das zu erwarten, die Umfragen gingen ja auch in diese Richtung. In einer längeren Perspektive muss ich sagen, dass ich die Hartnäckigkeit dieses Phänomens unterschätzt habe und auch den Strukturbruch, den das bedeutet.

Wir haben es mit einer neuen Form von Politik zu tun, die nicht nur eine momentane Aufwallung ist und sich an bestimmten Themen entzündet hat wie der Flüchtlingspolitik oder der Griechenlandkrise. Es geht um mehr, nämlich um Veränderungen in der Gesellschaft und wie ein Teil der Gesellschaft Politik versteht.

Würden Sie als Historiker sagen, dass wir es mit einer Zeitenwende in der Geschichte der Bundesrepublik zu tun haben?

Ich bin mit dem Begriff Zeitenwende zurückhaltend, das würde diesen Moment überbetonen. Das weiß man erst später, im Rückblick.

Bisher galt das Dogma, dass es rechts der Union keine demokratisch legitimierte Partei geben darf.

Das ist natürlich ein Einschnitt, erst recht, weil die AfD eine Partei ist, die auch rechtsextrem und bis in den Bereich der Mandatsträger nationalsozialistisch verseucht ist. Aber sie ist trotzdem nur ein Teil eines größeren Umbruchs in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik.

Damit meinen Sie die Erosion der Volksparteien?

Man sieht, wenn man sich die Wahlergebnisse der letzten vier Jahrzehnte anschaut, einen geradezu verblüffend kontinuierlichen Prozess. Die Volksparteien schmelzen ab, mit kleinen Ausschlägen. Die SPD ist von diesem Prozess stärker betroffen, und er hat bei ihr auch früher begonnen. Wir können dieses Phänomen aber in ganz Europa beobachten, die Arbeiterparteien haben ein besonderes Problem.

Aber es sind eben auch kleine Parteien dazugekommen, erst die Grünen, später die PDS beziehungsweise die Linkspartei. So sind aus zweieinhalb politischen Kräften in den siebziger Jahren nun sechs geworden. Das ist die viel fundamentalere Veränderung als nur das Aufkommen der AfD.

Ist dieser Prozess der Erosion auf seinem Höhepunkt angelangt?

Nein, wir haben das Ende noch nicht erreicht. Schauen Sie nur die niederländischen oder französischen Sozialdemokraten an. Im ungünstigsten Fall ist auch im Populismus noch Luft nach oben, auch da lohnt es sich, in andere europäische Länder zu schauen oder in die USA. Dort ist ja zu beobachten, dass sich eine populistische Bewegung wie ein Parasit auf ein Wirtstier, in diesem Fall auf eine existierende Partei, die Republikaner, gesetzt hat. Aber auch eine weitere Stärkung der kleineren Parteien ist denkbar.

Nähert sich Deutschland damit der europäischen Normalität an? Denn dieser Prozess ist in vielen westlichen Demokratien ja schon länger zu beobachten, das extremste Beispiel ist Italien.

Wir hatten in gewisser Weise Glück, denn dieser Prozess hat sich in Deutschland sehr langsam, also eher evolutionär und nicht revolutionär vollzogen wie beispielsweise in Italien. Man sieht aber auch im europäischen Vergleich, dass es nicht nur um Veränderungen im Parteiensystem geht, sondern dass dahinter gesellschaftliche Veränderungen stehen.

Trifft das auch auf Deutschland zu?

Ja, es gibt bei uns das sozialdemokratische Arbeitermilieu nicht mehr, wie es zumindest in den 70er und 80er Jahren noch in Teilen vorhanden war. Aber auch das kirchlich-konservative Stammwählerpotenzial der Union gibt es in dieser Form nicht mehr.

Die Union debattiert heftig darüber, ob sie wieder stärker nach rechts rücken soll. Wäre das richtig?

Nein, es war eine richtige Entscheidung, die Union weiter in die Mitte zu rücken und für liberalere Wählerschichten zu öffnen.

Nur bewegt man sich dann in der Mitte und konkurriert mit anderen Parteien.

Ja, aber es ist auch ein Glücksfall für Deutschland, dass dieses sich verflüssigende Parteiensystem nicht zu einer Radikalisierung an den Rändern geführt hat, sondern auf den demokratischen Konsens orientiert ist. Aber die Mitte bedeutet natürlich auch Wechselwähler, die nicht mehr an bestimmte Milieus und damit auch Parteien gebunden sind.

Haben sich die Volksparteien, wie wir sie über Jahrzehnte in Deutschland gekannt haben, überlebt?

Volksparteien wie in der alten Bundesrepublik wird es mit Sicherheit nicht mehr geben. Im besten Fall kann es zu einer Stabilisierung kommen, wahrscheinlich ist aber eine weitere Erosion. Trotzdem können sowohl die SPD als auch die Union Volksparteien in dem Sinne bleiben, dass sie breite und unterschiedliche Wählerschichten ansprechen.

Glauben Sie, dass die Parteien selbst diesen Umbruch schon begriffen haben?

Viel zu wenig! Es gibt auch viel zu wenig Kreativität. Es ist klar, dass politische Willensbildung stattfinden muss. Früher sagte man, dass es politische Transmissionsriemen wie die Gewerkschaften dafür geben muss, aber auch die erfüllen diese Rolle nicht mehr.

Eine neue Form der politischen Willensbildung muss viel stärker zivilgesellschaftlich organisiert sein, das ist ja auch das, was die jungen Leute wollen, aber da ist viel zu wenig passiert. Die USA sind da bei aller Kritik viel weiter. Man müsste zu einer Bindung an Parteien kommen, die unterhalb des Parteibuchs liegt, und da bieten die sozialen Medien alle Chancen, Dinge auszuprobieren.

Die AfD hat in den letzten Monaten einen scharfen Rechtskurs eingeschlagen, einige der Exponenten dieser Strömung sitzen bald im Bundestag. Hält unsere Demokratie das aus?

Ja, da bin ich zuversichtlich. Gleichwohl ist der Populismus eine Gefahr für unsere westlichen Demokratien, denn er höhlt sie von innen aus.

Es gibt Historiker, die bereits vor Weimarer Verhältnissen warnen. Teilen Sie das?

Ein Vergleich darf nicht zu einer Vereinfachung führen. Ein Hauptproblem war am Ende die Überzahl der Feinde der Demokratie, aber von dieser Situation sind wir weit entfernt. Anders als in der Weimarer Republik haben wir nicht nur stabile Institutionen, sondern eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, die zum demokratischen System und zu einer liberalen Organisation gesellschaftlicher Prozesse steht.

„Die AfD ist auch ein Phänomen verletzter Männlichkeit“

Was macht man aber mit Leuten, die „Merkel muss weg“ brüllen? Das Gespräch suchen?

Man sollte immer das Gespräch suchen, zumal wir da offenkundig als Gesellschaft etwas verschlafen haben. Da hat sich eine Lebenseinstellung der Frustration verfestigt, die lange Zeit zu wenig beachtet wurde. Wir sehen den Populismus zu stark als politisches Problem, er reicht aber tiefer, er ist ein gesellschaftliches Phänomen der Enttäuschung, das zu hermetisch abgeschlossenen Weltbildern führt.

Und man muss widersprechen, wenn jemand sagt, Politiker lügen wie gedruckt! Wir brauchen da als Gesellschaft mehr Zivilcourage, jeder Einzelne muss seinem Nachbarn oder Arbeitskollegen widersprechen, wenn der so etwas sagt. Aber das ist natürlich schwer.

Die AfD ist in Teilen Ostdeutschlands sehr stark, und es gibt die These, dass nun die Fehler des Vereinigungsprozesses zum Vorschein kommen. Halten Sie das für richtig?

Darauf gibt es keine einfache Antwort. Natürlich hat es etwas mit der DDR-Geschichte und der Wiedervereinigung zu tun, mit beidem. Erst mal wirken Kontinuitäten der Diktatur nach. Demokratie ist noch nicht richtig gelernt worden. Man darf nicht vergessen, dass auch die westdeutsche Gesellschaft autoritärer und starrer war, ehe ein Liberalisierungsschub stattgefunden hat, den es so in der DDR nicht gab. Darauf setzen sich die Erfahrungen des Vereinigungsprozesses, etwa das Gefühl tiefer Demütigung.

Wurde das zu wenig ernst genommen?

Ja, bestimmt. Dazu kommt noch eine andere Sozialstruktur als in der alten Bundesrepublik. Da ist eine Gesellschaft konserviert worden, in der es liberale Mittelschichten praktisch nicht gab. Das hat sich nach der Vereinigung noch einmal verstärkt durch die Abwanderung in den Westen vor allem von gut ausgebildeten Frauen.

Die AfD ist ohnehin stark von älteren Männern geprägt.

Die AfD ist auch ein Phänomen verletzter Männlichkeit – das galt auch für die Kampagne von Trump. Insofern ist der Populismus ein Reflex auf immer noch nicht verstandene Emanzipationsprozesse. Er drückt eine tiefe Verunsicherung aus.

Ist der liberale Kern der Gesellschaft also doch kleiner, als wir gerne annehmen?

Unsere Gesellschaft hat jedenfalls immer noch stark zu schlucken an dem Liberalisierungsbegehren von 1968. Die Geschlechterdebatte ist nur ein Teil davon. Populismus ist in vieler Hinsicht ein kultureller Backlash gegen '68. In den 80er Jahren, unter Kohl, schien das gebändigt, die Liberalisierungsschübe gehen aber weiter und führen immer wieder aufs Neue dazu, dass Menschen sich verunsichert fühlen.

Zum Beispiel durch die Ehe für alle?

Ja, natürlich, das ist für viele eine solche Verunsicherung. Und die Ehe für alle ist ja wirklich eine gesellschaftliche Revolution! Ihre Gegner verstehen diesen Wandel nicht, aber auch ihre Befürworter müssen begreifen, was das für ein Schritt ist und dass nicht alle da gleich mitkommen. Da muss man auch Dissens zulassen.

Die etablierten Parteien in der Bundesrepublik tun sich sehr schwer, wie sie mit den Neulingen vom rechten Rand umgehen sollen. Ignorieren kann man sie jetzt nicht mehr, was ist dann die richtige Strategie? Ausgrenzung? Konfrontation? Besteht dann nicht die Gefahr, über jedes Stöckchen zu springen, das die AfD hinhält?

Weder ausgrenzen noch ignorieren. Das heißt auch, dass man nicht über jedes Stöckchen springt und nicht auf jede verbale Entgleisung einsteigt. Man muss sie, auch im Parlament, einbeziehen und fordern.

Soll man sie auch teilhaben lassen? Es gibt ja bereits eine heftige Diskussion um das Bundestagspräsidium, dafür wurde sogar die Geschäftsordnung geändert.

Ich halte Ausgrenzen für falsch, man muss die AfD nun erst mal einbeziehen und wird sie so auch ein Stück domestizieren. Ich fand die Veränderung des Ältestenprinzips problematisch, und man kann der AfD nicht verwehren, in wichtigen Gremien und Ausschüssen zu sitzen. Die AfD ist da und man muss sie dort stellen, wo sie jetzt ist.

Zur Person Paul Nolte

Paul Nolte, geboren 1963 in Geldern am Niederrhein, ist Historiker und Publizist. Er lehrt Neuere Zeitgeschichte und Geschichte an der Freien Universität Berlin. Seine Hauptarbeitsgebiete sind die jüngere deutsche Geschichte und die Geschichte der USA, mit besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte in ihren internationalen Verflechtungen. Nolte hat mehrmals im Ausland geforscht.

Zuletzt war er ein Jahr lang in Oxford, als Richard-von-Weizsäcker- Fellow am St. Antony’s College. Er beschäftigte sich dort mit den Problemen von Demokratie und Populismus in Geschichte und Gegenwart.