DDR-Aufarbeitung DDR-Aufarbeitung: "Die Stasi war das Ross und die SED war der Reiter"

Berlin - Die Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anna Kaminsky, hat angesichts der Debatten um die Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde betont, dass man sich nicht allein auf die Stasi konzentrieren dürfe. Wichtig sei zudem die Aufarbeitung in den ostdeutschen Ländern – und im Westen. Auch deshalb benötige die Stiftung eine verlässlichere Unterstützung.

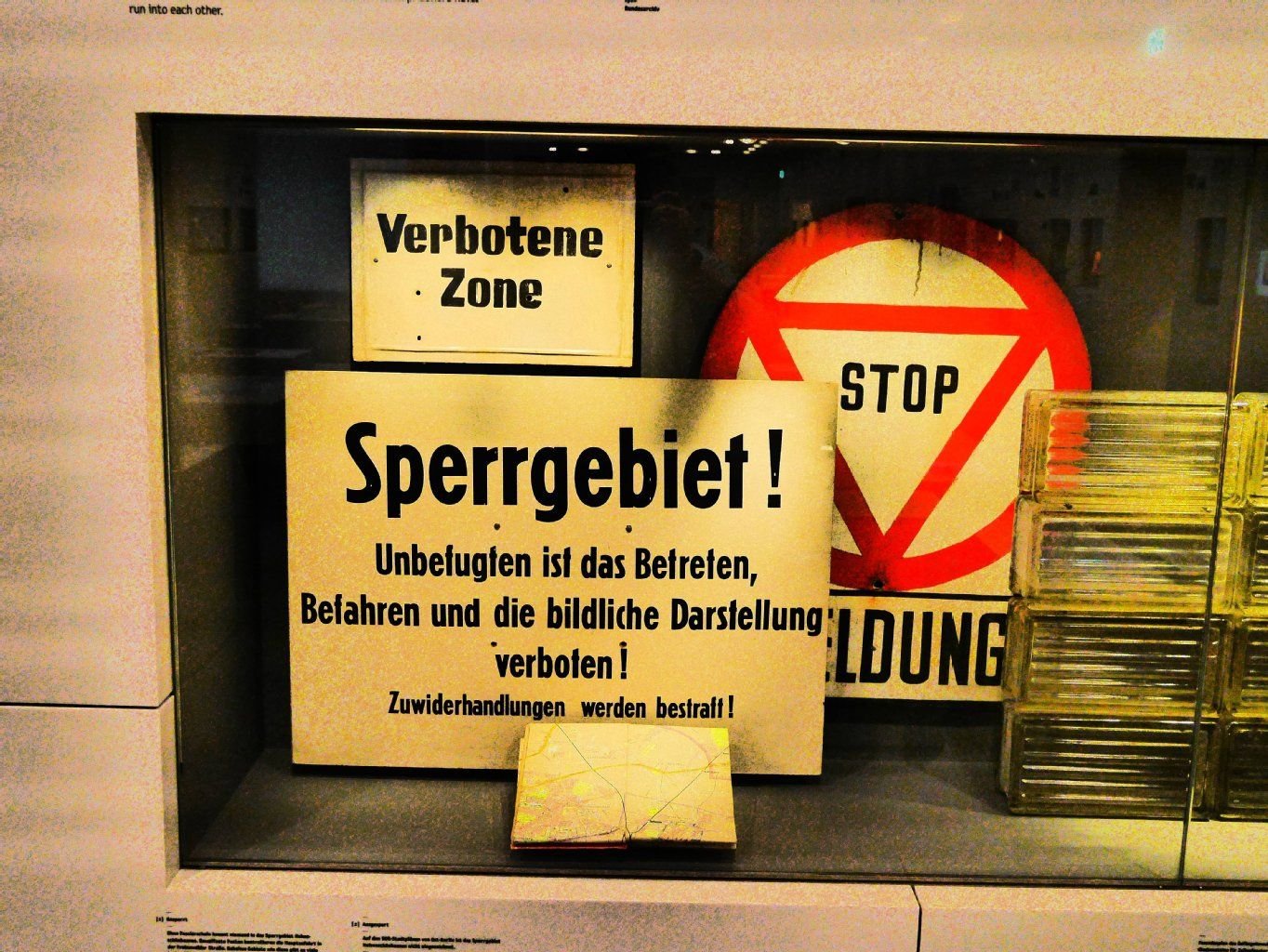

„Die Stasi-Unterlagen müssen zugänglich bleiben“, sagte sie der Mitteldeutschen Zeitung. „Das ist ein Symbol der friedlichen Revolution.“ Die ehemalige Stasi-Zentrale in Berlin solle zu einem symbolischen Ort ausgebaut werden und zeigen, welche Rolle die Stasi für die SED-Diktatur gespielt habe. „Allerdings kann es insgesamt nicht um die Stasi allein gehen. Denn die Stasi war das Ross, und die SED war der Reiter“, fügte Kaminsky hinzu.

DDR-Aufarbeitung nicht nur ein Ost-Thema

Im Übrigen gebe es Landesbeauftragte, die Landeszentralen für politische Bildung und zahlreiche Initiativen, die sich um DDR-Aufarbeitung kümmerten. Der Stiftung sei es „wichtig, diese dezentrale und vielfältige Aufarbeitungslandschaft zu erhalten. Im Westen müssen wir die Auseinandersetzung mit der kommunistischen Diktatur als gesamtdeutsches Thema stärken. Wir müssen davon weggekommen, das als Ost-Thema zu betrachten.“ Es gehe „nicht um einen Schlussstrich“.

Die Geschäftsführerin erklärte: „Wir haben aufgrund der niedrigen Zinsen Probleme, ausreichend Projektmittel für die dezentrale Aufarbeitung zur Verfügung zu stellen und müssen viele gute Projekte ablehnen.“ Im Bereich der Bildung hätten die Aufgaben aber eher noch zugenommen, weil jüngere Menschen von der DDR nichts mehr wüssten. Auch die Hunderttausenden DDR-Opfer bräuchten weiter Hilfe. „Zwar hat uns der Bundestag in den letzten Jahren jeweils mit einem Sonderzuschuss von 500.000 Euro jährlich gerettet“, so Kaminsky. „Doch wir brauchen eine grundsätzliche Lösung. Aufarbeitung gibt es nicht zum Nulltarif."

Die Stasi-Unterlagenbehörde hatte zuletzt 1.600 Mitarbeiter und einen Etat von 100 Millionen Euro jährlich. Die Bundeszentrale für politische Bildung beschäftigt 231 Mitarbeiter und kann 49 Millionen Euro ausgeben. Bei der Bundesstiftung Aufarbeitung sind nur 23 Frauen und Männer angestellt. Sie hatte 2015 einen Haushalt von 5,5 Millionen Euro. Dabei reicht die Stiftung 90 Prozent des Geldes an dezentrale Projekte weiter.

An der Zukunft der Behörde wird gearbeitet

Derzeit arbeitet eine Experten-Kommission des Bundestages an Empfehlungen für die Zukunft der Behörde. Sie sollen im April vorliegen. Sicher ist, dass die Stasi-Akten der Obhut des Bundesarchivs übergeben werden. Aus der Forschungsabteilung könnte ein unabhängiges Institut entstehen. Schließlich dürfte der Posten eines SED-Opfer- oder Aufarbeitungsbeauftragten geschaffen und mit dem Behörden-Chef Roland Jahn besetzt werden, unterstützt von acht bis zehn Leuten. Dies ist indes strittig. Einzelne Experten warnen vor einer Personalisierung und einem „Moralbeauftragten“.

Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, sagte dieser Zeitung: „Politische Bildung zum Thema DDR ist nicht zwingend identisch mit DDR-,Aufarbeitung‘, weil politische Bildung sich von jeglicher Form von Geschichtspolitik abgrenzen muss. Es gibt aber große Überschneidungen, die die legitime Frage nach Synergieeffekten aufwirft.“ Auch Krüger plädierte für eine „plurale Perspektive auf die DDR-Geschichte und für Trägervielfalt“. Die Schriftenreihe der Bundeszentrale versammelt 18 DDR-Titel. Allein das Buch „Der Weg zur Einheit“ wurde zwei Millionen Mal verteilt. (mz)