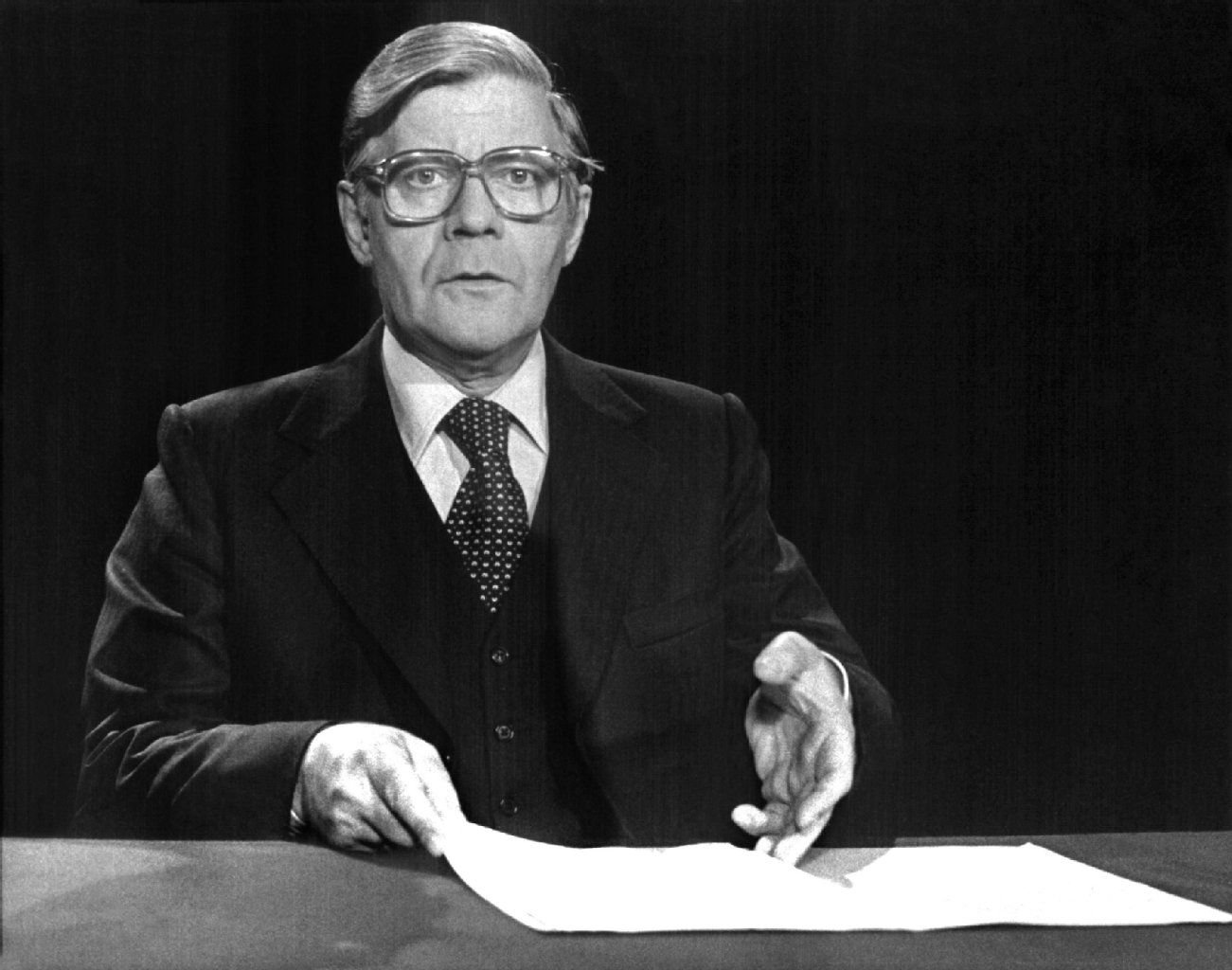

Altbundeskanzler gestorben Altbundeskanzler gestorben: Die wichtigsten Entscheidungen des Politikers Helmut Schmidt

Die Flutkatastrophe - der Ruf des Machers entsteht

Berlin - Im Februar 1962 ist Helmut Schmidt Innensenator in Hamburg, als eine gewaltige Flutwelle von der Nordsee die Elbe in Richtung Hamburg hinaufrollt. Sie zerstört die Deiche und überspült weite Teile des Stadtgebiets. 315 Menschen kommen ums Leben, Tausende werden obdachlos und verlieren ihr Hab und Gut. Schmidt profiliert sich als Krisenmanager, der energisch den Einsatz der Hilfskräfte koordiniert.

Dank seiner guten Kontakte zur Bundeswehr sorgt der Reserveoffizier mit SPD-Parteibuch jenseits aller Dienstwege dafür, dass Soldaten den Hamburgern mit Hubschraubern, Pioniergerät und Zelten schnell zur Hilfe kommen. Dieser Einsatz begründet Schmidts Ruf als entschlossenen Macher. ´

Rezession und Ölkrise – die Initiative zur Gründung der G7

Nach zwei Jahrzehnten ständigen Wachstums schrumpft Mitte der 70er Jahre die Wirtschaft, die Ölpreise und die Arbeitslosigkeit steigen. Der 1974 zum Bundeskanzler gewählte Helmut Schmidt erkennt als einer der ersten die internationalen Zusammenhänge der Krise. National lassen sich die Probleme nicht mehr lösen.

Gemeinsam mit Frankreichs Staatspräsident Giscard d’Estaing ergreift er die Initiative für regelmäßige, informelle Beratungen der Chefs der wichtigsten westlichen Industriestaaten. Als G7 gibt es dieses Instrument bis heute. Und die Bundesrepublik kommt besser durch die Krise als viele andere Länder.

RAF-Terror – der Staat lässt sich nicht erpressen

Die Terroranschläge der Rote Armee Fraktion (RAF) erreichen 1977 mit der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer ihren Höhepunkt. Die Täter wollen die Freilassung von elf Gefangenen der ersten RAF-Generation um Andreas Baader erpressen. Schmidt leitet den Krisenstab, der schließlich entscheidet, nicht auf die Forderungen einzugehen um deutlich zu machen, dass der Staat nicht erpressbar ist.

Dem Kanzler und seinen Mitarbeitern ist bewusst, dass sie damit das Leben Schleyers opfern. Die gleiche Haltung prägt auch die Entscheidung, eine gleichzeitig von Palästinensern entführte Passagiermaschine der Lufthansa auf dem Flughafen Mogadischu von der Einsatzgruppe GSG 9 stürmen zu lassen.

Schmidt beschrieb die unmittelbare Verantwortung für das Leben so vieler Menschen später als eine existenziell bedrückende Herausforderung und schwierigste Entscheidung seines Lebens.

Nachrüstung – die Friedensbewegung und die Grünen entstehen

Ende der 70er Jahre sieht Schmidt in den neuen, auf Westeuropa gerichteten sowjetischen Mittelstreckenraketen SS-20 eine Gefährdung des Rüstungsgleichgewichts zwischen den Militärblöcken und eine Gefahr für den Frieden. Er drängt auf die Nachrüstung des Westens mit einem gleichzeitigen Verhandlungsangebot an die Sowjetunion, der sogenannte Nato-Doppelbeschluss.

Dieser Kurs ist in der bundesdeutschen Öffentlichkeit, auch in der SPD, heftig umstritten und führt zum starken Anwachsen der Friedensbewegung. Gleichzeitig forciert Schmidt den Ausbau der Kernenergie, was die Anti-AKW-Proteste befördert. Aus beiden entsteht die Partei der Grünen, die vor allem zu einer Konkurrenz für die SPD wird. Schmidts Autorität in der SPD und in der Koalition mit der FDP schwindet.