Nachruf Nachruf: Muhammad Ali und sein Kampf für Gleichberechtigung

Es ist ein Freitag gewesen, im Dezember 2005, Grand-Hyatt-Hotel Berlin, am Potsdamer Platz. Ich habe auf Muhammad Ali gewartet. In einem Konferenzraum stand ein Wasserglas und eine Sprudelflasche neben dem Mikrofon auf einem Podiumstisch bereit. Dort würde er sitzen. Elf Uhr, Pressekonferenz, mit dem Größten aller Zeiten, das war die Ankündigung. Reporter aus ganz Deutschland saßen auf den Stühlen – ebenfalls bereit, Blöcke auf den Schenkeln, Kugelschreiberminen durchgedrückt. Dort saß ich auch.

Kameramänner zuppelten an Kameras. Alle warteten eilig. Wie spät? Was? Schon 12 Uhr? Fotografen wurden zu Leuchttürmen, indem sie auf Stühle kletterten. Andere kletterten hinterher. Nein, Ali bog noch nicht um die Ecke. Die Leuchttürme schrumpften wieder auf Menschengröße.

Würde Ali überhaupt kommen? Ja! Nein! Doch! Und in welchem Zustand? Neugier rang mit Sensationsgier. So ist es oft gewesen im Leben von Muhammad Ali, dem Souverän der Selbstinszenierung, dem Regenten im Ring, dem Herrscher über Herzen, dem wohl berühmtesten Sportsmann aller Zeiten.

Mit jeder Minute erschien mir die Spannung dynamischer. Ich wartete nicht auf Muhammad Ali, ich erwartete ihn. So ist es vielen Menschen zwischen 1960 und 1981 mit ihm und mit seinen Kämpfen gegangen. In Deutschland flimmerten sie meistens tief in der Nacht über die Fernsehbildschirme. Die Farben: schwarz-weiß. Die Einschaltquoten: traumhaft.

Als 18-Jähriger war Ali unter seinem Geburtsnamen Cassius Marcellus Clay bei den Sommerspielen in Rom Olympiasieger im Halbschwergewicht geworden. Nachdem er zu den Profis gewechselt war, erwarteten alle mehr: Mehr Sprüche, Spektakel, Siege.

Am meisten erwartete der gutaussehende junge Mann aus Louisville, Kentucky, von sich selbst. Vor allem: als schwarzer Amerikaner nicht so zu sein, wie ihn die weißen Amerikaner haben wollten. Der Sohn eines Schildermalers nahm sich die Freiheit, sich so zu inszenieren, wie er es wollte. Und das war anders. Anders, als bisher, wo die Weltmeisterschaft im Schwergewicht für das weiße Establishment eine Möglichkeit war, „dem schwarzen Amerika mitzuteilen: Ihr sollt eure Wut und Energie kanalisieren und dann rausgehen und jemand sein, der boxt und uns damit in einem sorgfältig eingegrenzten Raum zur Unterhaltung dienen darf“, schrieb der amerikanische Autor Robert Lipsyte.

Ali wollte, wie er sagte, die Gehirnwäsche der Weißen rückgängig machen, den Schwarzen ihre Selbstachtung, ihre Kultur, ihren Stolz zurückbringen. Er forcierte die Themen, die in den Sechzigerjahren langsam ihren Durchbruch in den Bürgerrechtsbewegungen der Schwarzen fanden. Er schloss Freundschaft mit Malcom X, der nicht viel hielt vom christlich-gewaltlosen Ansatz eines Martin Luther King, weil er ihn für für unterwürfig und heuchlerisch hielt.

Ali hatte die Diskriminierung selbst erfahren. Als er mit seiner olympischen Goldmedaille nach Hause kam, empfing ihn ein Autokonvoi am Flughafen. Sein Vater hatte die Treppen vor dem Haus in den Farben der US-Flagge blau-weiß-rot gestrichen. Aber als Ali kurz darauf in einem Lokal in Louisville einen Fruchtsaft bestellte, wurde er nicht bedient. Als Kind hatte Ali seine Mutter Odessa gefragt, warum er auf religiösen Bildern nur weiße Engel sehe. „Wo sind denn die schwarzen Engel?“

Ali begehrte auf. Gegen die Diskriminierung. Gegen die weiße, christliche Mehrheitsreligion. Er wurde Moslem und schloss sich der radikalen „Nation of Islam“ an, den „Black Muslims“. Von jetzt an nannte er sich: Muhammad Ali. Seine Botschaft: Gleichberechtigung, sofort! Er teilte sie in vielen Varianten mit. Schon als Kind war er einer, der redete und redete. Später trieb er es auf die Spitze. „Ich bin der Größte“, verkündete er. „Ich bin der Schönste.“ Zweifellos war er fotogen. Von dem Wrestler Gorgeus George hatte er gelernt, dass „Selbstdarstellung und schrille Provokation das Publikum geradezu magisch anziehen“. Diese Erkenntnis nutze er perfekt wie kaum ein anderer.

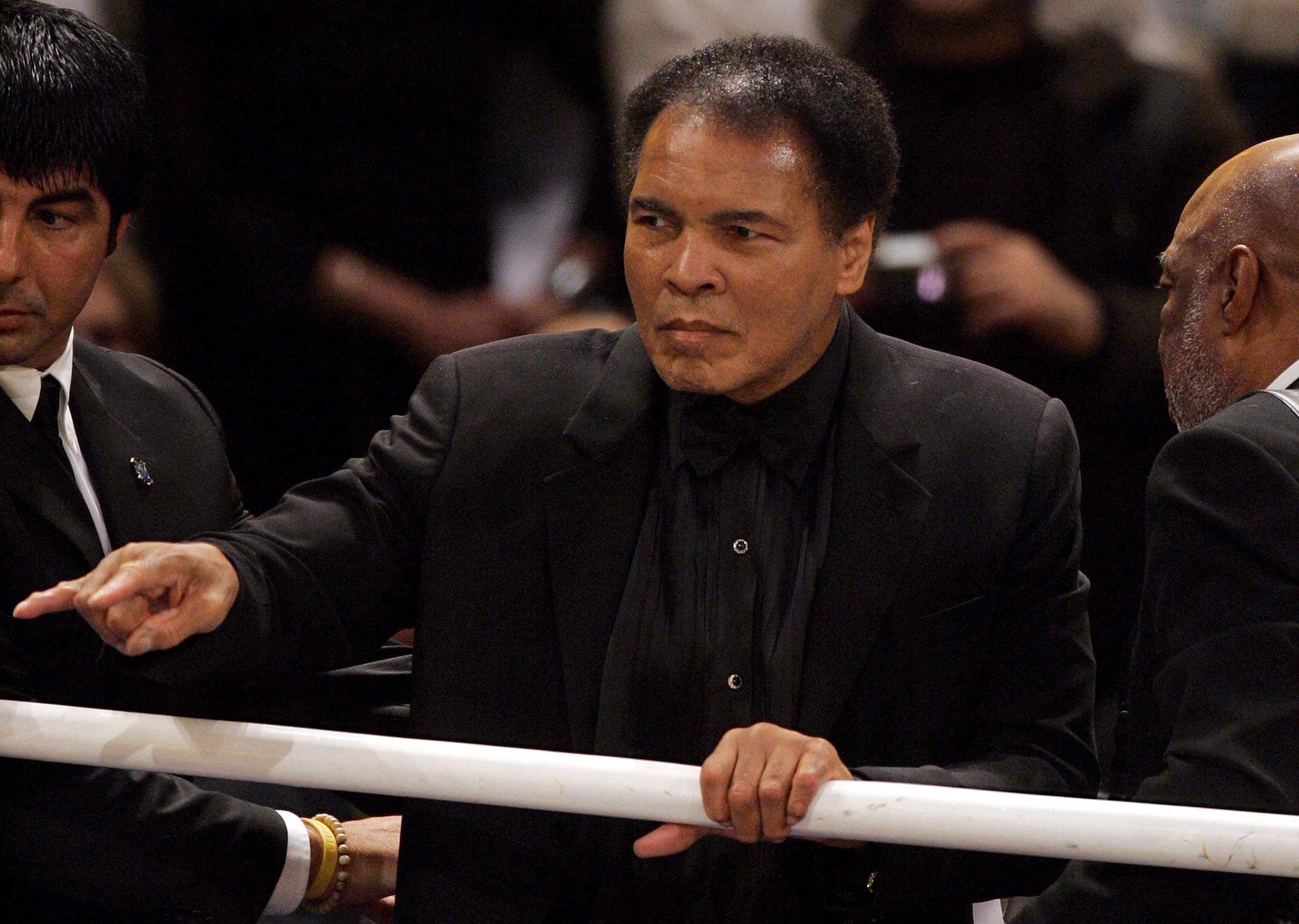

Im Dezember 2005 hat Muhammad Ali nicht geredet, als er mit großer Verspätung den Konferenzraum in Berlin betrat. Sein Körper zitterte leicht. Er hielt seine Augenlider gesenkt, konzentriert sich auf den nächsten Schritt. Zwei Stufen führten auf das Podium. Dort saß bereits Lonnie, seine vierte Ehefrau in einer zartlila Seidenbluse. Zwei Stufen noch bis zu den Mikrofonen.

Ali litt 2005 seit mehr als 20 Jahren am Parkinson Syndrom. Dem Mann, der im Ring tanzte, der wie ein Schmetterling flog, und stach wie eine Biene, war die motorische Kontrolle über seinen Körper abhandengekommen. Die Nervenkrankheit lässt Muskeln erstarren, sie erschwert das Sprechen. Aber eine wirkliche Herausforderung waren die beiden Stufen für den damals 63-Jährigen nicht. Als Ali seine Lider hob, sah er mit wachen, dunklen Augen: menschliche Leuchttürme. Überall blinkten Blitzlichter.

Er war zur Verleihung der Otto-Hahn-Friedensmedaille nach Berlin gereist. Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen ehrte ihn für sein Engagement um die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und als UN-Friedensbotschafter. Tags darauf verteidigte seine Tochter Laila im Boxring der Max-Schmeling-Halle ihren Weltmeistertitel.

Geredet hat damals Lonnie. Das Boxen, sagte sie, habe ihrem Mann die Plattform gegeben. „Mein ganzes Boxen, und Herumrennen, und all die Öffentlichkeit waren nur der Anfang meines Lebens. Jetzt fängt mein Leben richtig an, indem ich Ungerechtigkeit, Rassismus, Kriminalität, Analphabetismus und Armut bekämpfe, dieses Gesicht nehme, das die Welt so gut kennt, und ausziehe, um für Wahrheit zu kämpfen“ wird Ali in der Biografie „Ich. Mein Leben. Meine Kämpfe“ von Thomas Hauser zitiert. „Das Boxen diente nur, um mich der Welt vorzustellen.“

Runde eins, Convention Center, Miami Beach, Florida, 25. Februar 1964. Ali hieß damals noch Clay. Er forderte Sonny Liston heraus, den Schwergewichtsweltmeister im Profiboxen. Liston war ein brutaler Kerl, Analphabet, hatte im Gefängnis gesessen, Kontakte zur Mafia. Seine Gerade glich einem Torpedo. Er drohte Clay: „Ich bring’ dich um.“

Aber Cassius Clay war zu schnell. Er tanzte. Wich dem Torpedo aus, pendelte hin und her. Überstand die ersten beiden Runden, bemerkte zu Beginn der dritten Listons Frust und feuerte selbst Kombinationen ab, die unter Listons rechtem Auge ein Veilchen und unter seinem linken eine klaffende Wunde hinterließen. Kurz vor dem Ende der vierten Runde konnte Clay nichts mehr sehen. Seine Augen brannten. Befand sich ein Ätzmittel auf Listons Fäustlingen? Clay wollte aufgeben. „Mach die Handschuhe ab“, schrie er. Aber Trainer Angelo Dundee drängte ihn zurück in den Ring. In Runde fünf malträtierte Liston den Herausforderer, der rette sich, indem er in Bewegung blieb, tanzte. Die sechste Runde gehörte Clay: Kombinationen, Jabs, Aufwärtshaken. Liston war erschöpft, entnervt, gedemütigt, fertig. Nach dem Gong setzte er sich in seine Ecke. „Jetzt reicht’s.“ Liston spuckte seinen Mundschutz aus. Er gab auf. Clay war Weltmeister. „Ich werde die Welt erschüttern“, schrie er. „Ich bin der König der Welt!“ Kurz darauf legte er seinen Geburtsnamen ab, den er als Sklavennamen empfand.

Ali spielte mit seinem Selbstbewusstsein. So wie er mit den Worten spielte, sie in Gedichte verpackte, provozierte. Seine Reden waren oft clownesk, prahlerisch, aber durchaus humorvoll. Er nutzte den Schein zum Sein – als er mit den Beatles posierte oder für eine Fotostory im Live Magazine in einen Hotelpool hüpfte, um sein Unterwassertraining zu präsentieren. Er trainierte nie unter Wasser. Er konnte nicht mal schwimmen. Aber er war ein Ereignis. Ein Medienereignis. Ein politisches Ereignis. Als Black Muslim. Als Kriegsdienstverweigerer.

Anfang 1966, die US-Armee kämpfte längst in Vietnam, und Ali sollte einberufen werden, widersetzte sich das Schwergewicht mit seinem wohl schwerwiegendsten Satz: „I ain’t got no quarrel with them Vietcong. „Ich hab’ keinen Ärger mit den Vietcongs.“ Damit hatte seine Rebellion eine neue Stufe erreicht. Seine Antikriegshaltung kostete ihn den WM-Titel, die Zuneigung eines Teilpublikums und eine lukrative Zeit der Karriere. Er durfte dreieinhalb Jahre nicht boxen.

Nach der Pause hatte er seine Schnelligkeit verloren. Aber er wollte den Weltmeistertitel zurück. Der erste Versuch misslang im März 1971 im Madison Square Garden in New York. Dort unterlag er Joe Frazier in 15 spektakulären Runden. Mitleid wollte er damals nicht.

Später erst recht nicht. Parkinson lähmt die Muskeln, nicht die Gedanken. Wie wach Ali bei der Begegnung in Berlin gewesen ist, zeigte der Augenblick, in dem er die Hand zur Faust ballte. Boxerpose. Spannung im Körper. Den rechten Arm angewinkelt, den linken zum Schlag ausgestreckt, schenkte er den Menschen im Raum einen Blick voll unheimlicher Kraft, Lebendigkeit, Intensität. „Ich bin der Größte“, sagten diese Augen.

Ich spürte die Kraft. Auch später, als ich zwischen den Hochhäusern am Potsdamer Platz zur U-Bahn ging. Über den hellgrauen Winterhimmel jagte der Wind dunkelgraue Wolken. Tränen waren mein einziger Weg, die Spannung loszuwerden, die sich beim Warten auf den Größten angestaut hatte. Ich weinte nicht aus Mitleid. Mich hatte nur der Augenblick überwältigt, Alis Vitalität in seinem kranken Körper.

Mit aller Cleverness holte er sich 1974 den Weltmeistertitel von George Foreman zurück – bei der aufwendigsten Inszenierung, die es je um einen Boxkampf gegeben hat. 30. Oktober, Kinshasa, Zaire: Rumble in the Jungle. Um vier Uhr morgens begann eine Ringschlacht, organisiert von Boxpromoter Don King, finanziert durch den Mann mit der Leopardenmütze, Zaires Diktator Mobutu. Propaganda vom Feinsten. Die ganze Welt saß vor den Fernsehgeräten.

Zum ersten Mal fand ein globales Medienereignis auf dem afrikanischen Kontinent statt. Ali nutzte die Gunst des schwarzen Publikums, um gegen Foreman anzukommen, diesen Felsklotz, den 3:1-Favoriten. 60 000 Menschen im Stade du 20 Mai brüllten in der Tropenschwüle: „Ali bomaye.“ „Ali, töte ihn.“

Ali tötete Foreman nicht. Er überlistete ihn. Ali hatte angekündigt, er werde tanzen im Ring. Aber er tanzte nicht. Ab Runde zwei hing er in den Seilen. Runde um Runde, steckte alles ein, was Foreman ihm entgegen schleuderte. „Schlag fester!“, rief Ali. „Ist das alles, George?“ Er improvisierte das Rope-a-Dope, teilte trotzdem aus, ließ Foreman schwingen und prügeln bis der Felsklotz müde war. In Runde acht schlug Ali eine Rechte. „Bumm! Genau ins Schwarze“, erinnert sich Foreman. Der Felsklotz fiel zu Boden. Ganz langsam. Dann blieb er liegen. Ali hatte seinen Titel zurück.

„Muhammad Ali ist mein Held. Er hat viele junge schwarze Menschen auf der ganzen Welt dazu gebracht, Erfolg danach zu betrachten, ob es einem gelingt, die Unfairness des Lebens herauszufordern“, hat der 2013 verstorbene südafrikanische Präsident Nelson Mandela gesagt und Ali für den Mut gedankt, den er ihm gegeben hatte.

Zu den mutigsten Kämpfen Alis zählt sein drittes Duell gegen Joe Frazier, das als Thrilla in Manila in die Boxgeschichte einging: 1. Oktober 1975 im Philippine Coliseum. Ali und Frazier zermürbten sich bis keiner mehr konnte. Nach Runde 14 gab Fraziers Ecke auf. In den nächsten Sekunden kollabierte Ali. Völlig ausgebrannt murmelte er in der Kabine, der Kampf sei gewesen, „wie der Tod“. Das Duell hatte seinem Körper geschadet. Jeder weitere Kampf ging auf Kosten seiner Gesundheit. Den letzten verlor er am 11. Dezember 1981 auf den Bahamas gegen Trevor Berbick.

Danach wurde es stiller um Ali. Im Sommer 1996, bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Atlanta hatte er noch einmal einen Auftritt, der ihn einer Generation bekannt machte, die, wie ich selbst, erst nach seiner Boxkarriere herangewachsen war. Drei Milliarden Menschen saßen vor den Fernsehgeräten. Ali überraschte alle, als er im weißen T-Shirt auf einer Plattform im Olympiastadion aus dem Schatten trat. In der rechten Hand hielt er die Fackel. Er entzündete das olympische Feuer. Er hörte das Rumoren der Menge, dachte an seinen Olympiasieg 36 Jahre zuvor, an seine neun Kinder, Stationen der Karriere, in der er sich dreimal den Weltmeistertitel erkämpfte. Ein Kreis hatte sich geschlossen.

Zuletzt betete er fünf Mal am Tag, schlief viel, war auf Medikamente angewiesen. Lonnie umsorgte ihn. Sein innerer Friede reichte so weit, dass er sagen konnte: Vergesst Nationen, vergesst Hautfarben, vergesst unterschiedliche Religionen. Es war sein Versuch, die Menschheit zu einen. Den Tod auf Erden sah er als Beginn eines neuen Lebens; und vor dem Jüngsten Gericht, dachte er, zählen allein gute Taten.

Am Freitag (Ortszeit) ist Muhammad Ali im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus bei Phoenix gestorben. Am Donnerstag war er wegen Atemproblemen eingeliefert worden. Sein Sprecher meinte noch, er werde von einem Ärzteteam betreut und sei in guter Verfassung. Zu diesem Zeitpunkt berichteten aber bereits andere Medien, dass sein Zustand ernst sei. Noch einmal richteten sich die Augen der Welt auf ihn. Nur schaute Muhammad Ali dieses Mal nicht mehr zurück.