Podium in Leipzig Podium in Leipzig: "Wem verdanken wir die friedliche Revolution von 1989?"

Leipzig - Wer lief wem hinterher 1989? Das Volk den Bürgerrechtlern? Oder umgekehrt? Das ist die Frage, zu der sich der Religionssoziologe Detlef Pollack und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk im Spätsommer einen Schlagabtausch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lieferten. Pollack hält es für ein Märchen, dass es die winzige Opposition gewesen sei, die die Diktatur zum Einsturz gebracht hätte.

Kowalczuk entdeckt darin den Versuch, „die Geschichte der Revolution umzuschreiben“. Und tatsächlich gab es in der westdeutschen Publizistik zuletzt Stimmen, die bestritten, dass im Osten überhaupt eine Revolution stattgefunden habe. Womit Tausenden Ostlern auch noch das abgesprochen wurde, was sie zeigten: Mut, als es darauf ankam.

Kein Showdown der Argumente

Am Montagabend versuchte das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig, die Debatte in den Osten zu tragen. Unter dem Motto „Wem verdanken wir die friedliche Revolution von 1989?“ lud das Haus die zwei Kontrahenten und die Bürgerrechtlerin Kathrin Mahler Walther aufs Podium, moderiert von MDR Kultur-Redakteur Stefan Nölke. Man hatte sich einen Straßenfeger versprochen; der war es nicht. Auch ein Showdown der Argumente fand nicht statt. Es war ein Eiertanz, aber mit einigen sehenswerten Figuren. Man wollte es einander nicht zu schwer machen. Schon gar nicht persönlich.

Kern der Revolution

Dabei ist in Sachen DDR das Sachliche vom Persönlichen nie zu trennen. Immer malt der Betrachter das Bild mit, das er zeigt. Kathrin Mahler Walther, 48, gehörte 1987 zur Arbeitsgruppe Menschenrechte an der Leipziger Lukaskirche, heute ist sie als Unternehmensberaterin in Berlin tätig. Detlef Pollack, 63, studierte Theologie in Leipzig und besaß das Privileg, vor dem Mauerfall in Bielefeld forschen zu können. Ilko-Sascha Kowalczuk, 52, ergriff nach 1989 die Chance, Geschichte zu studieren. Heute prägt er die innerostdeutschen Debatten. Mit einer solchen haben wir es zu tun.

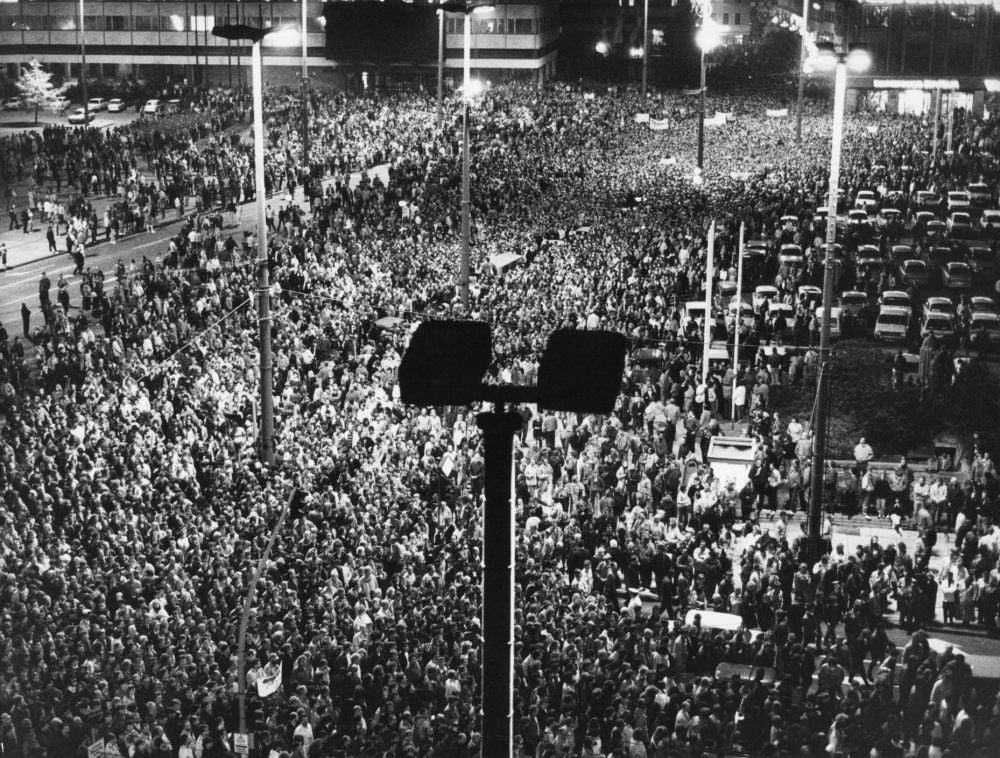

Für Pollack waren es nicht die oppositionellen Gruppen, sondern die in Massen flüchtenden und ausreisenden Menschen, die 1989 die Revolution auslösten, „das Gefühl, so kann es nicht weitergehen“. Im September und Oktober 1989, sagt er, habe es keinen einzigen Aufruf zum Protest von Seiten der Bürgerrechtler gegeben, die ja auf „Dialog“ setzten, um unter der staatlichen „Kriminalisierungsschwelle“ zu bleiben.

Falsch, wendet Kowalczuk zu Recht ein und nennt unter anderem die Orte Arnstadt, Plauen und Berlin. Zudem seien die im Westfernsehen verbreiteten Protestberichte von Ost-Oppositionellen lanciert und hergestellt worden. „In Leipzig hätten Millionen um den Ring rennen können, wenn es keiner gezeigt hätte, hätte es gar nichts bewirkt.“

Gegen Pollacks Behauptung, dass es keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Bürgerrechtler- und Bürger-Protest gegeben habe, wendet Kowalczuk ein, dass es mehrheitlich dort zu Demonstrationen gekommen sei, wo es eine Oppositionsszene gegeben hat. Alle Revolutionen, sagt er, bräuchten einen Kern. Das, sagt Pollack, wolle er nicht bestreiten. Er meint, gegen eine „Linearität der Ereignisse“ reden zu müssen, die er aber sofort selbst herstellt, wenn es in seine Erzählung passt. Da seufzt Kowalczuk: „Weil aus A nicht sofort C folgte, darf B nicht auch gewesen sein?“

Dass es 1989 nicht um ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch ging, zeigt Kathrin Mahler Walther, die von „multifaktoriellen“ Ereignissen spricht. Sie lobt die Ausreiser als „risikobereite Menschen“, die seit 1988 verstärkt den Anschluss an die Kirche suchten, wo man ein „Stück des Weges gemeinsam“ ging. „Strategisch“ seien die Montagsgebete zu Anlaufpunkten aufgebaut worden. Die Ausreiser gehörten dazu. Im Westen bauten sie das Netzwerk auf, das den Ostprotest im Osten sichtbar machte. Das „Sezieren“ der Demonstranten hält sie für willkürlich.

Das Ausreise-Problem

Warum findet es heute statt? Offenbar wehrt sich Pollack gegen eine einseitige Mythisierung der Bürgerrechtler; nur sagt er das nicht offen, sondern baut Schein-Konfrontationen auf. Aber was ist überhaupt ein „Bürgerrechtler“? Nur der organisierte oder auch der einzelne Mensch? Auch der Ausreiser, der ja für ein Bürgerrecht öffentlich eintrat? Die Runde versäumt es, danach zu fragen.

Auch danach, warum der Osten ein Problem mit seinen Ausreisern hat; die Kirche ohnehin. Dabei hatten die Ausreiser mit den Dableiber-Demonstranten einiges gemeinsam. Sie nahmen sich ihre Freiheit - bis 9. Oktober unter Risiko. Das waren viele, die Mehrheit war es nie. Auch nicht, wenn man sie spaltet. (mz)